Последний герой

Предстоящий уход Марата Сафина волнует все умы. Что потеряет теннис с завершением карьеры любимого теннисиста не только всей России, но и мира? Одно из многочисленных мнений об этом в блоге «С миру по Нитке».

Вопрос недостатка ярких персоналий в современном теннисе волнует меня уже давно. Еще в феврале этого года мне попалась статья Эвана Ротмана с TENNIS.com под названием «Куда девались теннисные личности?», и вот кусочек из нее:

«15 лет назад, великий английский писатель и фанат тенниса Мартин Амис вел юмористическую колонку в The New Yorker, называющуюся «Теннисные персоналии». Там он ответил на изречение: «Время требует больше личностей», следующей фразой: «Если я могу заключить слово «личность» в кавычки и считать синонимом слова из 8 букв, которое начинается с «з» и заканчивается «ц» (с буквами «а», «с», «р», «а», «н», «е» между ними) то слово «личность» мне решительно нравится».

Теннис имел нескольких уникальных символов за время своего существования. Я говорю про немца Карстена Брааша, который успевал перекурить во время смены сторон и однажды разгромил сестер Уильямс, сыграв по сету с каждой, после того, как утром побывал в питейном заведении. Были еще бьющие себя в грудь Братья Дженкенс, из которых гиперактивный обладатель хвоста на голове и равноценной подачи с двух рук Люк считался еще достаточно адекватным, в отличии от Мерфи, который был не менее гиперактивным. Он к тому же оказался единственным теннисистом, который встречался с бывшей женой Майка Тайсона Робин Гивенс, и у них даже был ребенок. И, наконец, мой любимец персонаж Кафки Милослав Мечир, который однажды во время матча против Ивана Лендла жестоко высмеял то, что его оппоненту не понравилось лежащее на корте полотенце».

Да, были люди...Когда читаешь интервью людей нынешнего поколения, поневоле начинаешь грустить по поводу отсутствия таких персонажей, как Макинрой или Риос. Конечно, и у нашего времени есть свои герои, кто-то назовет Джоковича, кто-то Монфиса, но до последнего времени у нас был безусловный лидер в данной номинации, и все знают, кто это. И вот теперь он уходит последний из когорты «плохих парней». Об этом статья Билла Саймонса (Inside Tennis).

Все пропало.

«Может быть, из-за снисходительности, может, из-за пренебрежения, а может, просто из-за близорукости но мы не хотим признавать, что теннис стоит на пороге кризиса. Все наши великие герои большие артисты, которые покоряли воображение чем-то гораздо большим, чем форхенды сейчас стали практически вымершим видом.

На грани вымирания находится уникальный подвид человечества яркие теннисисты в традициях Илие Настасе, Витаса Герулайтиса, Джимми Коннорса, Джона Макинроя, Янника Ноа и Горана Иванишевича. Это великие личности, которые привнесли остроту и жизнь в старый добрый теннис, люди, которые считали, что жизнь слишком коротка, чтобы ею могли управлять унылые сборники правил, скучные положения о наказаниях, пафосные костюмы с безупречными пиджаками и, господи прости, извечный джентльменский дух «Отличная игра, парень. Отличная».

Теперь нам предстоит унылая серая монотонность, повседневная реальность. Последний из могикан Марат Сафин растворяется в темноте, постепенно уходя из спорта.

Выигрывал ли он, когда этого никто не ждал (US Open-00 против Сампраса), или проигрывал, когда должен был побеждать (финал Australian Open-02 против Томаса Юханссона) он всегда был прекрасен. Кто еще мог сказать о матче: «Я старался сдаться, но не смог». Именно Сафину удалось дать лучшее определение уверенности в истории спорта: «Уверенность это как любовь. Если ее старательно искать, то не найдешь. А когда даешь событиям идти естественным путем она приходит». Об одном проигранном кому-то случайному матче он сказал: «Я не хотел сегодня играть. По утрам я не человек». Его даже оштрафовали за «отсутствие старания».

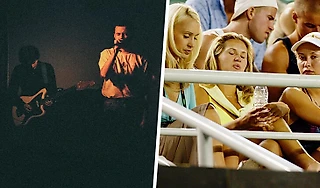

Как Настасе, Сафин с удовольствием пугал линейных судей, снимая шорты. Как Герулайтис, он любил женщин. Его ложа, часто заполненная соблазнительными юными созданиями на шпильках и в открытых платьях, была праздником для любителей поглазеть. Как Ноа, он всегда был в центре внимания на вечеринках. Как Коннорс, он видел в теннисе удовольствие. Как у Иванишевича, у него было своеобразное чувство юмора, которое заставляло хохотать циничных журналистов. И как Макинрой, он почитал своим священным долгом ломать ракетки в 1999 году он установил неофициальный рекорд в 48 разбитых ракеток и горячо защищал эту страсть к масштабным разрушениям, используя термины восточной медицины: «Я не псих, утверждал он. Иногда, разбив ракетку, освобождаешься от негативной энергии и успокаиваешься».

Глубоко посаженные глаза, грустный монотонный голос, задумчивая и печальная манера поведения для Сафина этот мир был и опасной зоной, и причудливым фарсом несправедливым и прекрасным одновременно.

Да, его игра была неровной, и линия его карьеры причудливо изгибалась. После потрясающей победы над Сампрасом на US Open-2000 обычный здравый смысл подсказывал, что он станет следующим великим. Но мы еще не знали, что это Марат Сафин. Вскоре его карьера застопорилась из-за череды травм и, мягко говоря, спокойного отношения к работе. Да, он выиграл один из лучших матчей десятилетия, одержав классическую пятисетовую победу над Федерером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2005, после чего разрушил мечты местного героя Ллейтона Хьюитта.

Параллельно с этим он постоянно отличался спорными высказываниями, причем, не делая различий по национальностям и прочим признакам.

На US Open он сказал: «Здесь постоянные проблемы с транспортом. Еда невыносимая. Тебе дают сухую пиццу, которая где-то валялась пять часов и кофе, похожий на черную воду. А после 11 сентября полиция превратилась во что-то вездесущее они всюду, задают вопросы Если скажешь что-то не так могут забрать в полицейский участок. В аэропорту заставляют снимать ботинки Все это меня бесит».

Но и членом команды поддержки «Уимблдона» Сафина не назовешь. При том, что многие обожают этот, так называемый, храм тенниса, Марат выражал недовольство: «Приходится носить белое, быть милым и вежливым». А еще была не столь широко известная тирада про спагетти: «Мне не нравится этот турнир. Нам положено 20 фунтов на ланч. У меня есть тренер и массажистка, а порция несъедобных макарон стоит 12 фунтов. Порция безвкусной клубники со сливками из упаковки стоит 5 фунтов, кофе еще 5. Остальная еда это ужасная рыбы с картошкой Но что хуже всего это неуважение. Как можно обращаться с людьми подобным образом?»

При этом Сафин всегда находил общий язык с французами, что неудивительно. По словам писателя Эндрю Паркера, легко догадаться, «почему парижане его так любят. У него много общего с ними, он непостоянен, несдержан, ярок и имеет склонность проводить время в разных заведениях. Да к тому же у него такое же имя, что и у героя французской революции Жана-Поля Марата».

Как сообщают историки, Жан-Поль Марат был известен своими страстными речами. То же самое относится и к Марату. Его первоначальное отношение к теннису было простым и естественным, но оно сильно изменилось, когда к власти в туре пришли любители все контролировать. «Все эти люди, который управляют теннисом, ничего не понимают», заявлял Сафин. «Очень жаль, что это ослабляет теннис. Тебе нельзя делать это, тебе нельзя делать то, тебе нельзя говорить Это просто нелепо И с каждым годом становится все хуже».

Впрочем, не имеет значения, насколько скучным стал теннис это по-прежнему игра на результат. И неровные результаты бывшей первой ракетки, который, с одной стороны, героически привел свою страну к победам в Кубке Дэвиса-2002 над Францией и в 2006 над Аргентиной, а, с другой стороны, в 2006 провалился в рейтинге на 104 позицию и проиграл никому неизвестному Джессу Левину в первом раунде «Уимблдона» в этом году, всегда служила объектом разнообразных аналитиков. Сам Марат постоянно объяснял свои поражения, просто констатируя факты. «Все, что я делал, я делал неправильно», обычно провозглашал он. А его сестра Динара первая ракетка мира, которая является менее яркой женской версией своего старшего брата, как известно, заявила что бы Марат ни делал, она все хочет делать наоборот.

Но другие с интересом анализировали нюансы и тонкости его игры и пытались определить, чего ему не хватает. Например, Джон Джеремия Саливан писал о двуручном бэкхенде Сафина: «Он останавливается в последнюю секунду и выполняет самый изысканный укороченный удар слета. Эффект от такого маневра можно сравнить с тем, что прямо на вас летел птеродактиль, а потом вдруг превратился в бабочку и упорхнул».

По словам Саливана, «отношение Сафина к игре в своей основе эстетическое. Вопрос, который больше всего его волнует красив ли его теннис, что для Сафина означает играть идеально. Когда ему это удается, это ослепительно. То, как он играл в финале US Open-2000 против Сампраса, задевало душу. И каждый раз, когда он выходил на корт, он сам от себя ждал такой игры».

Многие наблюдатели просто не воспринимают Сафина всерьез, считая его теннисистом, не реализовавшим свой потенциал. В отличие от великих Роджера, Рафы, Пита, Андре, Лендла Марат не слишком амбициозен и растратил попусту свой талант. Жизнь просто слишком хороша. Да, его мама была суровым теннисным тренером, этаким русским ответом Глории Коннорс. Но Сафин оказался не тем экземпляром, который поддавался обработке убивающей душу строгой системы, призванной в суровых условиях и при полной сосредоточенности производить редкие бриллианты абсолютных чемпионов.

Конечно, Сафин умело изворачивался, чтобы объяснить, как он проиграл главную битву в любом спорте обманул всеобщие ожидания. Он без колебаний напоминал критикам о своих многочисленных травмах, особенно о своем колене, и о том, как он годами играл через боль. Затем последовала обезоруживающая теория: «Понимаете, В истории тенниса каждый не реализовал свой потенциал. Абсолютно каждый. Агасси должен был бы выиграть, ну я не знаю, 15 турниров «Большого шлема», Сампрас 20, Федерер 25. Риос, как минимум, 5. Так что все не реализовались. Каждый мог бы быть лучше».

Но теперь все кончено. На сцене не осталось никого, кто обладал бы подобной индивидуальностью, оригинальностью и шармом, и кто мог бы играть роль того теннисного персонажа, каким Марат был многие сезоны. Могучий Федерер по-швейцарски сдержанный, хорошо управляемый бренд. Рафа уж слишком вежлив. Мюррей благоразумный, иногда замкнутый шотландец. Тсонга и Монфис французские экземпляры в стадии разработки. Да, у Роддика, есть озорной студенческий юмор, но теперь он женатый человек, полностью погруженный в свою карьеру, чья дикая и необузданная сторона демонстрируется исключительно в раздевалках, а его резкие высказывания на пресс-конференциях никоим образом не делают его бунтарем, комиком или ярким персонажем. Что касается Джоковича, прежде веселого клоуна с его моментальными пародиями это было весело, пока некоторые из его коллег с их стремлением к контролю и правильности не приструнили его, и он исправился.

Янник Ноа однажды сказал, что у каждого своя роль клоун, бунтарь, робот. С уходом Сафина мы теряем то, что было, вероятно, последней настоящей личностью в этой игре: капризного Марата с прекрасными девушками, предсказуемыми протестами и апокалиптическим взглядом на жизнь; эту русскую душу, родившуюся в условиях суровой московской зимы и сформированную огнями большого спорта, радостями красивой жизни, дискотек и жизни в самолете под девизом «Сегодня в Мельбурне, завтра в Монте-Карло»; этого очаровательного разгильдяя, который одновременно любил повеселиться и довел до совершенства искусство бесконечных жалоб.

И все же, под конец даже угрюмый Марат заявил: «Мне не на что жаловаться. Моя карьера удалась». В конце концов, по его собственному признанию «теннис спас меня если бы не он, я бы собирал бутылки в Москве».

Вот видите, все грустят по поводу ухода Марата. Как вы думаете, может ли кто-то занять его место мальчиша-плохиша в АТР-туре?

для кого-то ничего и не изменится, для кого-то наоборот.впервые читаю комменты, хоть читать можно, по крайней мере не противно.

Говорите, что он загубил свой талант? Ну идите выиграйте 2 турнира большого шлема, как только сделаете это, можете говорить о его таланте все, что угодно.

Просто для Марата теннис не был всем в жизни, как для того же Пита. Это была просто часть его жизни, но только часть. Самое главное ведь не кубки и медали, а что-то большее, чего никто не может пощупать, но это есть. Это возможность не забывать, что жизнь у тебя одна и не тратить ее полностью на такое нудное занятие, как завоевание одного кубка за другим. Это задача роботов. Хотя Пита я тоже люблю, но у него была другая миссия в теннисе. У Марата, как мне кажется, миссией было обожание или ненависть людей, которые являются болельщиками тенниса. Он давал нам эмоции. Вспомните матч Марата, в котором он оставил кого-нибудь без эмоций. Думаю, не вспомните.

Как мне кажется это самое главное.

Спасибо тебе, Марат, что ты остался человеком, а не стал роботом.

:)))

прекрасная цитата. Спасибо огромное, Юлия. Статья просто фантастическая. А Марата не заменит никто. Как никто не заменил Иванишевича. И после таких статей можно это даже не аргументировать.

Мне нравится его интервью Леттерману :))

http://www.youtube.com/watch?v=v8417bX1f3o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8pCkgjBWmcw&feature=related

И вот это, тоже в том юном возрасте :)

http://www.charlierose.com/view/interview/3518

ну, и одно из моих любимых - речь после проигрыша Роджеру в финале АО 2004

http://www.youtube.com/watch?v=AxfmLgOLvSY&feature=related

И разборки с Паскалем Марией - это всегда весело:)

http://www.youtube.com/watch?v=cXRVDnMN3hs&feature=related

А про уход Марата...не хочу говорить, очень грустно...

http://www.youtube.com/watch?v=LPv0VzW8RsA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L5-1O6qJIgg&feature=related

К болбоям относился по-свински, на судей орал, постоянно психовал на корте...

Конечно были и другие теннисисты схожих нравов типа Коннорса, Макинроя и Агасси. Но все три выиграли по 7-8 тБШ за карьеру. У Андре было море обаяния. А у Сафина толко и есть что нереализованные возможности.

Не думаю, что тенис прямо уж многое потеряет с его уходом. Но за 1/2 финал AO действительно - большое спасибо, игра была классной.

Марат, он, как свободный художник, искал постоянно совершенство в теннисе. Взбирался на свою гору и прыгал, словно Икар, в небо, и падал, разбивая лоб, и снова лез на гору, и потом - прыгал. А мог бы, как Федерер, просто таскать на свою гору камни, и делать ее таким образом выше, а значит ближе к этому самому небу. Но тем Марат и хорош, потому и любим. Ведь он не только искал, но и находил, в отдельном турнире, матче, розыгрыше. И дарил эту красоту всем. Так что, Марат - молодец!

p.s. статью читать интересно, но остается ощущение черновика. Тема сисег, ой, простите, «Марата» не раскрыта.

Марат доигрывает и, судя по его матчам, как раз живет только этой финишной ленточкой в своей карьере. Кого-то не устраивает то, что он не играл на корте по своду правил, возможно, потому что он не играл, а жил. Кому-то наоборот было это близко, потому что он относился ко всему происходящему на корте и реагировал на все также как и в повседневной жизни. Он южный человек, с горячей кровью и да, он пылит, когда что-то не так и это нормально. Он очень талантливый теннисист (вряд ли кто-то с этим будет спорить, а кто и будет, то только от скукоты душевной и жизненно важной необходимости встать в позу), и он не кладет себя на теннисный алтарь, принося все остальное в жертву, он живет. Идет - хорошо, не идет, то и фиг с ним гори оно как грицца «усё синим пламенем» (Привет другу Налбандяну “на этом месте д.б. смайлик“). Будет ли еще такой, с таким набором качеств, с такой харизмой, размашистой техникой, прикладываясь к мячу со всей широтой своей души и размахом крыла, кипящей кровью – нет, подобные – да и они есть.

и потом, кому-то нравится есть еду, приготовленную в пароварке, а кому-то на костре. В пароварке оно есессно для здоровья полезнее, а шашлык с вином/водочкой на природе вроде для здоровья не очень и голова на утро болит, но как было душевно и как приготовлено!))))