Чемпионат Европы 1968 года: навсегда в моей памяти

Так вот, вернусь в своих воспоминаниях к ЧЕ в Вестеросе, который буквально врезался в память. Начался он, как всегда, с соревнований пар. Недосягаемыми для соперников в четвертый раз подряд оказались Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Победа их была настолько уверенной, что никто из соперников даже и не помышлял к ним приблизиться. Вокруг них всегда была какая-то особая аура, все, что они делали на льду, казалось совершенством: их божественное скольжение (такого не было больше ни у кого!), их тодесы и обводки заставляли замирать сердца зрителей.

Но в советской сборной были еще две пары, которые, будучи полной противоположностью Белоусовой и Протопопову, были по-своему интересны. На этом чемпионате дебютировали ученики Станислава Жука Ирина Роднина и Алексей Уланов. Это была совсем юная пара: 18-летняя партнерша и 20-летний партнер бесстрашно ринулись в бой с опытными соперниками. И были даже третьими после короткой программы, но, допустив несколько помарок в произвольной, откатились на пятое место.

А вот Тамара Москвина и Алексей Мишин стали авторами самой большой в то время сенсации в соревнованиях пар. После короткой программы они были только шестыми, но настолько здорово, на одном дыхании прокатали свою эксцентричную произвольную программу, что в результате оказались на втором месте! При существовавших тогда правилах это было практически невозможно! И сами спортсмены настолько не были готовы к подобному исходу состязаний, что Алексей успел переодеться в обычную одежду, а Тамару долго пришлось искать, чтобы пригласить на пьедестал почета, из-за чего церемония награждения ощутимо задержалась. Так и вижу перед глазами картину, когда Мишин стоит на пьедестале в пестром вязаном свитере и ботинках.

Из зарубежных соперников запомнились бронзовые призеры Хайдемария Штайнер и Хайнц-Ульрих Вальтер из ГДР. Это была очень лиричная пара с мягким скольжением и стабильной техникой сложных элементов. Они завоевали «бронзу» и на ЧЕ и ЧМ 1970 года, после чего покинули спорт. Практически сразу после этого Хайдемария занялась тренерской работой и весьма успешно проявила себя на этом поприще. Достаточно сказать, что основными соперниками Родниной и Зайцева в сезонах 1974-1976 гг. были ее ученики Роми Кермер и Рольф Эстеррайх.

В соревнованиях танцоров на том чемпионате безраздельно царствовали англичане во главе с легендарными Дианой Таулер и Бернардом Фордом. Ах, что это была за пара! Истиннo английская леди, белокурая Диана и ее верный рыцарь Бернард обладали идеальной синхронностью, их словно нес по льду какой-то невидимый ветер. До сих пор иногда пересматриваю в youtube их танец того сезона, где последней частью звучит «Сиртаки» Теодоракиса. Это совсем не похожий на современные творения танец, но что-то в нем и в наше время заставляет сильнее биться сердце.

Два остальных английских дуэта, оккупировавших пьедестал, - Ивонну Саддик и Малькольма Кэннона и Джанет Соубридж и Джона Лэйна – помню только по именам (во время каждого чемпионата я аккуратно записывала в тетрадочку имена всех участников и вела свою таблицу результатов. До сих пор большинство этих имен в памяти, особенно те, которые видела в детстве. Таково, наверное, свойство детской памяти: накрепко запоминать то, что интересно).

Правда, Джанетт Соубридж помню с другим, третьим по счету партнером – Питером Дэлби. Но при каждой смене партнеров карьера этой, безусловно, очень яркой спортсменки, шла по нисходящей: с Дэвидом Хиккинботтомом она была второй на ЧЕ и ЧМ вслед за Романовыми, с Лэйном – третьей на ЧЕ и ЧМ 1968 и второй только на ЧЕ 1969, а на ЧМ уже осталась без медали, с Дэлби лишь однажды, в 1972 году, стала бронзовым призером ЧЕ.

Наши танцоры на том ЧЕ расположились сразу рядом с пьедесталом, заняв 4-е и 5-е места. Четвертыми были Ирина Гришкова и Виктор Рыжкин. Сейчас уже не помню, на этом чемпионате случился с ними казус, или на каком-либо другом. Связан он был с их костюмами. У Ирины – эффектной блондинки – было красивое платье (как было сказано комментатором Сергеем Кононыхиным, всегда упоминавшим в своих репортажах цвет костюмов, красного цвета) с ажурными рукавами. И вот в одном из танцевальных па ее рукав зацепился за пуговицу фрака партнера. Но Ирина не растерялась: взмах рукой – и на ажурном рукаве зияет большая дыра. Но зато танец не прерывается ни на секунду. Паре этой я очень симпатизировала и жалела, что только два сезона -67 и 68 годов – они выступали на соревнованиях высшего уровня. Рыжкин потом стал известным тренером, а дальнейшая судьба Ирины мне неизвестна.

Место сразу вслед за Гришковой и Рыжкиным заняли Людмила Пахомова и Александр Горшков. Они тогда всего второй сезон катались вместе, но не могли не обратить на себя внимания: очень темпераментная партнерша и сдержанный, чуточку застенчивый партнер. В их арсенале показательных выступлений уже тогда была знаменитая «Кумпарсита», но в то время она, как мне помнится, была несколько отличной от привычного варианта, более продолжительной по времени и, по-моему, в иной музыкальной обработке.

Из других участников помню две пары, обладающие каждая своим шармом: танцоров из ГДР Аннерозе Байер и Эберхарда Рюгера (который позже стал женихом, а потом и недолговременным мужем Габи Зейферт) и чехословацкий супружеский дуэт Дана Новотна и Яромир Голан.

В соревнованиях мужчин заранее предвкушалась дуэль между двумя учениками знаменитого тренера Герты Вехтлер, австрийцами Эммерихом Данцером и Вольфгангом Шварцем. Старший из них – Данцер – был к тому времени уже трехкратным чемпионом Европы и «настоящим мэтром», как окрестили его журналисты. Но 20-летний Шварц буквально наступал ему на пятки. Данцер, несомненно, был гораздо более элегантным фигуристом, мне он казался истинным аристократом, и исход этой дуэли в его пользу я восприняла как должное.

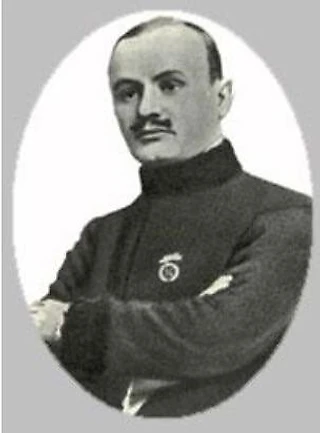

Но при всем уважении к его мастерству и авторитету – сердцу ведь не прикажешь! – я болела за других фигуристов: Ондрея Непелу, ставшего тогда бронзовым призером, и француза Патрика Пера. Непелу некоторые считали излишне академичным фигуристом, но я всегда любовалась его графически четкими линиями прыжков и шагов, а уж его разножки, при которых он буквально зависал в воздухе и которых запросто мог исполнить десяток подряд, просто завораживали. Он был потрясающе стабилен: за все время его карьеры я помню только два случая его падений на крупных соревнованиях. К тому же он был очень хорош собой и при этом скромен (ничего подобного нынешнему поведению многих звезд!) и это тоже привлекало к нему.

Патрик Пера был тоже красив, но совсем по-иному: с истинно галльским шармом, с какой-то особой лихостью выделывал он свои коленца на льду. Кстати, однажды, не помню точно, на каких соревнованиях, Сергей Кононыхин в своем репортаже торжественно провозгласил: «Выступает Парик Петра». Потом, помолчав несколько секунд и, видимо, осознав свою ошибку, исправился: « Извините, выступает Патрик Пера». Но публику у телеэкранов, думаю, развеселить успел:))

Не затерялся на тех соревнованиях среди именитых соперников и наш Сергей Четверухин. Несколько позже его стали называть «прекрасным принцем» фигурного катания, каковая метафора ему действительно очень шла: он был лиричен, элегантен и красив, со своей особой статью. Он был любимцем моей мамы, она называла его «Сереженька» и очень за него болела.

Соревнования женщин запомнились особенно ярко потому, что в них борьбу за титул вели две великолепные фигуристки того времени – Хана Машкова и Габриэле Зейферт. Надо сказать, что их противостояние подняло европейское (да и мировое) женское одиночное катание того времени на небывалую высоту. Правда у обеих фигуристок была более удачливая соперница на мировом уровне: американка Пегги Флеминг.

Пегги была редчайшей спортсменкой, практически не имеющей слабых мест: она умела одинаково хорошо делать школу и блистать в произвольном катании. Она была совершенно не похожа на типичных американских фигуристок с «уклоном в Голливуд», у которых все всегда «о'кей». Пегги была дивным созданием, чья красота производила впечатление кроткости и хрупкости. Она была похожа на Ассоль в ожидании капитана Грея. Пегги очень тонко чувствовала музыку и умела передать все ее нюансы в своем катании. Помню в ее исполнении «Аве Марию» Шуберта, а один из ее технических трюков просто вызывал восторг: она скользила в кораблике, потом прямо из него заходила на аксель и крутила 2,5 оборота и, едва приземлившись, снова вставала в кораблик. Не выходя при этом из образа. Как же это было красиво! Флеминг трижды завоевывала звание чемпионки мира и выиграла Олимпиаду в Гренобле, уйдя непобежденной.

Пегги Флеминг

Но при этом – может быть, это звучит как парадокс, но, тем не менее, это так! – Пегги для большинства любителей фигурного катания того времени была как бы немножечко небожительницей: ей поклонялись, ее, несомненно, любили, но эта любовь была подернута налетом благоговения и потому была какого-то немного другого качества. А вот действительно всеобщими любимицами, насквозь земными и потому очень близкими, поделившими симпатии зрителей на два лагеря, были Габи и Хана. При этом Машкова, как писал в своем репортаже кто-то из журналистов, «потрясала зрителей безукоризненной музыкальностью своих движений», а Зейферт «приводила зал в неистовый восторг задорным каскадом вращений и прыжков». При всем своем остром соперничестве эти две фигуристки находились в приятельских отношениях, о чем я читала позже в интервью, данном Ханой одному из чешских журналов. У меня есть фотография, на которой девушки с улыбкой смотрят друг на друга, и Хана при этом повязывает Габи ее клетчатую косыночку, в которой та танцевала свой знаменитый танец "Натали".

Машкова и Зейферт были совершенно разными фигуристками, и каждая из них была хороша на свой лад. Габи была крепко сбитой, атлетичной спортсменкой и чувствовала себя в центре внимания, как рыба в воде. Она первой среди женщин стала прыгать тройной риттбергер (правда, далеко не всегда включала его в программу на соревнованиях), предпочитала легкую музыку и любила на льду повеселиться и пококетничать со зрителями. Особенно она прославилась своими показательными танцами «Натали» (тот самый, с косыночкой и в фартучке), «Марионетка», «Казачок». Лирика ей, на мой взгляд, не удавалась вовсе: она была чужда ее жизнерадостной натуре, ее коньком были азартные, силовые программы.

Однако, ничуть не ставя под сомнение мастерство и заслуги этой фигуристки, я никогда не была по-настоящему ее поклонницей. Постараюсь объяснить, почему. Я всегда воспринимала Габи как актрису одного амплуа, мастера одной, хоть и очень яркой, краски, «не разменивающейся» на полутона и нюансы. И органична она была именно в программах, воплощающих образ озорной, немного бесшабашной девушки, поскольку, видимо, такова она была и в жизни. (При этом у меня всегда подспудно было впечатление, что, начиная с показательных выступлений ЧЕ 1965 года, где я впервые ее увидела, она, немного на разный манер, танцует один и тот же танец. Даже костюмы для них были все в одном ключе - в клетку разного размера.)

Мне же с детства больше по душе были романтики и лирики, умеющие передать на льду самые тонкие нюансы настроения, всю гамму чувств от радости до светлой грусти. А этого Габи, на мой взгляд, совсем не умела да и, похоже, не особо стремилась к этому, поскольку комфортно чувствовала себя в своей стихии.

Моей любимицей, как я уже говорила, была Хана Машкова. В Вестерос она приехала в расцвете своего таланта и красоты: высокая, стройная, с длинными, совершенной формы ногами (никогда и ни у кого не видела я больше таких дивных ног!), с роскошными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Ее козырем были высокие, с длинным пролетом, прыжки и замечательные вращения (помню, например, ее заклон, в котором одна из ее рук постепенно поднималась вверх от туловища, словно тянущийся к солнцу стебель цветка, а затем опять словно поникала). И потом, она всегда была очень лиричной и одухотворенной, умея при этом в нужные моменты быть и веселой, и задорной. Для произвольной программы она выбирала, как правило, серьезную музыку: произведения Энеску, Сметаны, Гершвина. Может быть, тяга к классике жила в ней потому, что сама она с детства брала уроки музыки, прекрасно чувствовала ее и неплохо играла на фортепьяно. Хороший музыкальный вкус вкупе с высокой техникой и замечательной пластикой позволял ей составлять программы, доставляющие зрителям подлинное эстетическое наслаждение. А моему детскому воображению она всем своим обликом кареглазой темноволосой красавицы в белоснежном кружевном платье напоминала фею из зимней сказки.

В произвольной программе эти спортсменки соперничали на равных, но Хана несколько хуже, чем Габи, делала «школу». Однако на том чемпионате Европы все у нее ладилось, как никогда, и она с первых же фигур захватила лидерство и не упустила его до конца. Это была ее первая и, к моему большому сожалению, единственная золотая медаль чемпионки Европы. Габи тогда боролась изо всех сил, но наверстать упущенное в "школе" так и не смогла, хотя пошла "ва-банк" и прыгнула тройной риттбергер, что принесло ей победу в произвольной программе и "серебро" в общем зачете. Однако, когда я смотрела документальный фильм о Хане, присланный мне моей чешской подругой, где можно увидеть программы обеих спортсменок, не могла не отметить, что тот прыжок Габи выполнила с явным недокрутом и еле-еле с него выехала. В наше время этот прыжок наверняка перевели бы в двойной. Но такова была тогда цена этого элемента "ультра-си", который женщины еще практически не исполняли, что судьи расщедрились на оценки.

На ЧЕ в Вестеросе впервые среди призеров оказалась Беатрикс Шуба из Австрии, которая во многом стала причиной изменения правил соревнований, хотя случилось это только пять лет спустя. На том чемпионате она была юной 17-летней девушкой, еще не набравшей лишнего веса и катавшейся довольно резво, хотя и простенько. Уже тогда ее бронзовая медаль была результатом ее отличного выступления в школе, хотя и там она не достигла еще своих высот. Но именно в этом, скучном для публики разряде состязаний, она стала прогрессировать гигантскими шагами: видимо, от природы она была наделена особым чувством «ледяной геометрии».

Говоря о конце 60-х годов, не могу не вспомнить еще одну одиночницу, которой я симпатизировала: венгерку Жужу Алмаши. На том чемпионате, о котором я пишу, Жужа осталась без медали, на 4-м месте. Она приехала в Вестерос, еще не совсем оправившись от серьезной травмы ноги, поэтому и не смогла показать всего, на что была способна. Всего за свою карьеру Алмаши завоевала 2 бронзовых и одну серебряную медали европейских первенств и одну «бронзу» на ЧМ 1969 года. Взлеты чередовались у нее с падениями, но Жужа всегда оставалась, для зрителей по крайней мере, веселой и неунывающей спортсменкой. Ее программы, как произвольные, так и показательные всегда были яркими, темповыми, что как-то очень вязалось с ее обликом жизнерадостной толстушки. И никто лучше нее не исполнял качающуюся либелу: она совершала в ней какое-то умопомрачительное количество оборотов (а теперь ведь больше трех никто не делает)! А в конце показательного танца Жужа любила сесть на шпагат, в чем тоже было некое особое ухарство. Отвечая на вопрос одного из корреспондентов "Советского спорта", почему она так по-русски пляшет "Барыню", Жужа ответила: "Так ведь моя бабушка была русской!"

Жужа Алмаши

Советские фигуристки в то время, к сожалению, не могли похвастаться выдающимися результатами: лучшая из них, Елена Щеглова, была в Вестеросе 6-й, что по тем временам считалось большим достижением. Лена относилась к типу фигуристок, демонстрирующих силовое, энергичное катание, в лучшие свои моменты она была способна увлечь зал, но не отличалась стабильностью.

Елена Щеглова

Галина Гржибовская была и того дальше – на 12-м месте. Она каталась более мягко, лирично, но часто срывала прыжки. В исполнении Гржибовской (нынешней Галины Кухар, тренера сборной Украины) мне запомнился проникновенный показательный танец под песню «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской, с красивыми корабликами и вращениями.

Галина Гржибовская

Вот такие воспоминания о том чемпионате я храню в памяти уже 46 лет...

И как будто - заново открываешь для себя ФК . Во всяком случае:

"Помню в ее исполнении «Аве Марию» Шуберта, а один из ее технических трюков просто вызывал восторг: она скользила в кораблике, потом прямо из него заходила на аксель и крутила 2,5 оборота и, едва приземлившись, снова вставала в кораблик" - это же из короткой программы Ханью этого года!!!!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Ждём продолжения

Я видела многое в записи. Но не с ЧЕ, а с Олимпиады в Гренобле. Жаль, танцев там не было.

Я порой думаю, что именно тот год приоткрыл нашим дверцу для прорыва в следующее четырехлетие.

Странная судьба была у Шварца...

А Каноныхин долго еще комментировал и судил.)

А то некоторые сбиваются на пересказ турнирной таблицы.

Рыжкин их в Инете днём с огнём не найти! Спасибо.