Лучшая хоккейная книга – суперсерия-72 глазами Драйдена. Вот 27 причин ее прочитать

Восьмая серия.

Первая хоккейная суперсерия отгремела в сентябре 1972-го. А уже 1 января 1973 года в американском издательстве «Little, Brown» вышла книга «Face-Off at the Summit» – на канадском амазоне прямо сейчас есть экземпляр самого первого издания, в твердой обложке, стоимостью почти восемь сотен долларов (могло быть и дороже).

В СССР книгу переведут еще через пару лет и издадут под названием «Хоккей на высшем уровне».

Хоккей – не самая большая индустрия, и хотя проблем с тем, что почитать, вроде бы нет (особенно после того, как Андрей Осадченко начал свое дело), есть ощущение литературного вакуума. По крайней мере в области мейнстрима.

В футболе есть какие-то канонические произведения, в каком-то смысле обязательные всем, кто реально интересуется игрой – например, «Моя жизнь» Йохана Кройффа.

В хоккее чего-то подобного нет, поэтому запрос «Что почитать?», во-первых, всплывает стабильно и регулярно, а во-вторых – вызывает легкий ступор. «Из обязательного – ничего», – так думал я годами.

Но вот теперь знаю, что есть – и да, это книга Кена Драйдена, его дневник августа-сентября 1972-го, момента встречи со сборной СССР.

В принципе, неважно, насколько вы погружены в хоккей – эта книга в любом случае на вас сработает и вот почему:

1. Предисловие к русскоязычной версии написал Борис Кулагин, старший тренер сборной СССР, помощник Боброва в рамках суперсерии-72.

Среди прочего там звучит вопрос: «Могли ли мы в 1972 году выиграть и вторую часть серии?»

2. Текст Кулагина не выглядит отпиской или дежурным комментарием в духе «готовимся к следующему матчу». Этот ответ растекается на много-много страниц и больше похож на тренерское эссе, стартующее с осмысления первого матча суперсерии и через преимущества советского хоккее перетекающее, да, к проблемам.

По сути это такой развернутый заочный ответ советского хоккейного профи канадскому профи, адресованный при этом нашему внутреннему читателю: уточнение каких-то позиций автора, рефлексия по поводу серии, разницы между школами и пути дальнейшего развития.

Вот как Кулагин вгрызается в навыки силовой борьбы у наших и канадцев: «Вторая особенность ведения силовой борьбы профессионалами заключается в том, что, проведя силовой прием и овладев шайбой, канадец словно забывает об обыгранном сопернике. Он не оборачивается – дело сделано. Наши же игроки чувствуют себя спокойно, лишь оторвавшись на метр-другой».

И дальше по тексту идет разница по игре в пас – и это уже лучше прочитать самому.

3. Книга вышла в 1973-м, и в СССР ее перевели уже после серии 1974 года. И в том самом предисловии Кулагин делает поматчевый разбор серии СССР-Канада-1974. Я его пропустил, чтобы не заспойлерить просмотр хоккея, но то, что этот разбор есть – очень ценно. Представьте, если бы у нас на руках был разбор Кубка мира-2016 от Олега Знарка?

4. Разбирая итоги серии, Кулагин пересказывает статью канадского журналиста Джима Смита, который сравнивает сборную СССР с «Торонто» Джорджа «Панча» Имлаха – командой, которая добудет для канадского города последний на сегодня (да, до сих пор) Кубок Стэнли в 1967-м.

«Торонтцы играли как нечто единое. Лишь некоторые из хоккеистов «Мэйпл Лифс» получали индивидуальные призы. Никто не побеждал в споре за титул лучшего бомбардира или звание наиболее ценного игрока лиги».

Во-первых, так еще лучше осознаешь масштаб торонтовских бед, ха-ха.

Во-вторых, становится понятно, что хоккейная аналитика и рефлексия переживает феномен, описанный Вуди Алленом в фильме «Полночь в Париже»: идеал хоккея – это всегда гиперкомандная игра, и он во всех культурах хранится где-то в прошлом.

Для нас сейчас это сборная СССР, и вот для Канады 70-х – это «Торонто» 60-х.

5. Книга в основной части – это ежедневник Драйдена, виртуально сопровождавший его в сентябре-1972. То есть это не воспоминания с бронзовым налетом и не какая-то тенденциозная работа, а практически рабочие заметки. «Мы с женой наслаждались поздним завтраком в одном венском кафе» – это про момент вызова в сборную Канады. Быт пересекается с именами, дух эпохи ощущается намного разнообразнее.

Очень жаль, что такой или подобной книги нет с нашей стороны.

6. Ключевая предстартовая драма сборной Канады в 1972-м – сюжет не-включения в команду четырех канадских игроков из ВХА (среди них – Бобби Халл). Драйден подробно и с разных сторон пересказывает историю вопроса.

«Даже премьер-министр Пьер Трюдо был вынужден вмешаться, заявив, что эти четыре хоккеиста, без сомнения, должны представлять Канаду в играх с СССР».

7. Увлечение Канады хоккеем для нас выглядит мифом, и вот по книге Драйдена разбросаны штрихи, которые дают понять масштаб. Даже если делить на два, все равно впечатляет.

«Результаты ежегодных опросов телезрителей показывают, что программой номер один телевидения является субботняя передача «Хоккейные вечера в Канаде». Программой номер два оказываются те же «Хоккейные вечера», но передаваемые по средам».

8. Со стороны любая хоккейная команда представляется монолитом из кино: 25-30 взрослых мужчин как дружный коллектив, с песнями, шутками и элементами хореграфии справляются с выпавшими трудностями. В конце капитан целует чирлидершу.

Но в режиме повествования «Хоккея на высшем уровне» – там есть два рывка от 25 июня и 24 июля, но с середины августа 1972-го оно идет практически в ежедневном режиме – видишь, что на самом деле все сложнее.

Пример: отношение Драйдена к помощнику главного тренера – Джону Фергюсону.

«Я скептически отношусь к назначению Ферги. И не только потому, что у него нет тренерского опыта. Его успехи в НХЛ объясняются умением играть в грубый и грязный хоккей».

Причем потом отношение Кена к тренеру поменяется – и в динамике это рождает драматургию.

9. Разбор манеры игры Фила Эспозито – главной канадской звезды того времени. Вот небольшая вырезка:

«В большинстве случаев Эспо достигает успеха за счет мощных и молниеносных кистевых бросков с расстояния чуть меньше 6 метров от линии ворот. Он словно врастает своим несдвигаемым телом в одну точку и терпеливо ждет, пока Кэшмен обработает шайбу в углу и отдаст ему пас».

10. Дневник Драйдена четко дает понять, что разница в подготовке команд – вообще никакой не миф. Канадцы вышли из отпуска сильно позже, и сам Кен чувствовал себя совсем не в форме еще 19 августа, за пару недель до старта серии.

Кен даже упоминает мнение журналиста, который на основе разницы в физической подготовке (у советской сборной, по его мнению, здесь очевидное преимущество) предположил, что серия закончится со счетом 2-6 в пользу СССР.

11. Конечно, книга – источник смешных мифов о таинственных пришельцах из СССР, каждый второй среди которых – шпион, а каждый третий – невероятный ученый.

Забавная цитата об этом: «По-видимому, русские тренеры изучают своего соперника так же, как американские футболисты. Наверное, они запустят все имеющиеся у них данные в электронную машину и получат рекомендацию, что, к примеру, надо делать, чтобы остановить Фила Эспозито, если он владеет шайбой в шести метрах от линии ворот».

12. Один из ключевых моментов: Драйден постоянно возвращается к теме разницы между советским и канадским подходами к хоккею и всерьез исследует эту разницу. От детской подготовки («в сравнении с их системой организация подготовки хоккеистов в Северной Америке выглядит бледно») до тактических деталей и порядка производимых смен (наши менялись пятерками, канадцы – раздельно по линиям). Сравнение тотальное и идет не такой уж и тонкой красной линией.

13. Развернутый яркий пример, который позволяет не только оценить впечатление Драйдена от тренировки сборной СССР в Монреале, но и получше узнать, как тренировалась наша сборная.

«Слегка поразмяться? В течение девяноста минут все двадцать семь русских хоккеистов ни на секунду не присели, выполняя сложные упражнения, которые большинство канадцев видели впервые. Русские в основном отрабатывают игровые ситуации и проводят двусторонние игры. Они не увлекаются бесчисленными и не очень осмысленными бросками по воротам, чем грешат тренировки многих канадских команд».

14. Шанс поближе познакомиться с нашими звездами, на которых Драйден смотрел со стороны в режиме реального времени. Наши внутренние оценки не то чтобы предвзяты, а просто мифологичны по природе и выглядят скорее попытками воздвигнуть бронзовую статую в честь героя. На Драйдена эта задача не давит – и получается тоже интересно.

Третьяк: «Он плюхался грудью на лед и без помощи рук, рывком вновь вскакивал на ноги – и так восемь-десять раз».

Якушев: «Высокий, играет левого крайнего, а на коньках стоит как Бобби Орр и Фрэнк Маховлич одновременно».

Анисин, Лебедев и Бодунов: «Молодые игроки русских произвели на меня очень хорошее впечатление. Похоже, они являются продуктом современной советской хоккейной школы, так как бросают по воротам значительно чаще и сильнее, нежели их старшие партнеры».

Мальцев: «Является не только классическим центром, но и превосходным дирижером, и дриблером. После того, как русские забросили пять или шесть шайб, он подмигнул мне, проезжая за воротами. Это была просто благодушная улыбка».

15. Погружение в советскую тактику того времени, которая на контрасте с привычными практиками из НХЛ бросается Драйдену в глаза.

Возможно, самые характерные вещи: отличия по игре в большинстве («русские тщательно разыгрывают шайбу, не превращают ледяное поле в этакое стрельбище») и манера нападающих атаковать с ходу («любят бросать шайбу из неудобного положения, производят бросок в движении, не заканчивая обводку»).

16. Обстоятельства и разбор легендарных 3:7 – и через это переход к разнице систем. Со своей стороны мы много слышали про недооценку, про навал первых минут и прочее. Драйден дает перспективу:

«Мы были готовы для проведения двусторонних тренировочных встреч, может быть даже для встреч начала сезона НХЛ, когда другие игроки в такой же неважной форме. Но мы плохо подготовились к матчам с командой, прекрасно бегающей на коньках и всегда пребывающей в отличной спортивной форме».

17. Тактические детали игры лучших команд того времени. Ну вот пример: сборная СССР начинала серию в три пары, а у канадцев было две и один менявшийся Лапойнт. На дистанции всей книги можно отследить постепенную тактическую прогрессию сборной Канады:

«Нам нужно будет отрядить нескольких игроков для отбора шайбы в углах площадки, – сказал Синден. – Мы не можем позволять русским разыгрывать шайбу, как они это делали в Монреале».

18. Какой из канадских вратарей больше подходит под стиль СССР? Большой разбор: Драйдену, оказывается, было непривычно видеть, что нападающие играют в пас при выходе 2-в-1 (!), а не бросают сами. Для его габаритов эта манера подходила меньше.

19. Внезапно – очень большой разбор проблем подготовки молодых в Канаде. Можно отметить разницу с тем, как в те времена готовили игроков в СССР, и с тем, как сами канадцы организовали подготовку сегодня.

«Канадский мальчишка обязан чем-то выделяться уже к 16-18 годам, иначе ему не видать большого хоккея. Он должен быть рослым. У него должен быть сильный бросок. Но посмотрите, что происходит в США: практика работы в колледжах показала, что даже в 22-23 года игроки сохраняют возможность стать профессионалами».

20. Очень много совсем мелких деталей типа такой: в Швеции Драйден понял, почему Третьяк не выезжал за ворота в канадской части серии. Спойлер: ответ в количестве пространства за воротами.

«Расстояние от линии ворот до борта здесь на полтора метра больше, чем в Северной Америке».

Причем на этой ремарке сюжет про выходы Третьяка из ворот не заканчивался.

21. Еще один пример – разница в подготовке льда.

«Толщина льда на площадках – почти три дюйма. На североамериканских катках лед не бывает толще половины дюйма, максимум пять восьмых. Здесь из-за такой толщины лед должен быть очень жестким и хрупким».

22. Еще – наблюдение по тактике сборной СССР и интересное сравнение:

«В игре русских заметно влияние баскетбола: они расставляют своих нападающих около ворот таким образом, чтобы отсечь канадскую защиту от Тони Эспозито. Их форвард занимает позицию рядом с нашим защитником, передает шайбу, а сам остается на месте, чтобы блокировать защитника. Гарри велел нашим нападающим поступать таким же образом, но им трудно сразу отвыкнуть от старых привычек».

23. Грандиозный момент – экскурсия в ЦСКА. Там Драйден побывал на детской тренировке, поговорил с советскими тренерами и в целом погрузился в процесс подготовки игроков в СССР.

Пример тренировки, которую он застал: «Владея шайбой, игроки доезжают до синей линии, падают на колени, не теряя при этом контроля над шайбой, вскакивают, снова бегут до другой синей линии, повторяют падение на лед. Позже Виноградов выбросил в центральную часть площадки около 40 шайб, и хоккеисты стали отрабатывать дриблинг в пределах синих линий. Снова ты учишься не опускать голову».

Правда впечатляющий кусок. По сути – репортаж о том, что из себя представляет советский хоккей от детского до мастеров.

24. На самом финише – не менее грандиозная поездка в институт физкультуры. Там советская система как раз предстает таким немного мифическим хоккейным центром (Драйден вкладывает в описание восторг, поэтому тона очень яркие), но если держаться фактов, то все равно становится интересно.

И гораздо лучше понимаешь, что мировому хоккею дал хоккей советский: «Вот уже двадцать лет, как я слышу о разорванных сухожилиях и поврежденных суставных сумках, не понимая, в общем-то, о чем идет речь. Теперь, когда кто-нибудь получит такую травму, я смогу по крайней мере представить, что произошло. Глядя на строение колена, понимаешь, почему оно так часто выходит из строя».

25. Драма последнего матча глазами непосредственного участника. Напомню: это там Паризе угрожал убить арбитра, это там канадцы отыгрались с 3:5, это там их представитель Иглсон толкался с московской полицией.

«Милиционеры окружили Иглсона, взяли его под руки и стали выпроваживать из зала. Первым, кто обратил на это внимание, был Питер Маховлич. Размахивая клюшкой, он бросился к борту, за ним по льду бежали еще восемнадцать хоккеистов, Синден, Фергюсон, массажисты и пара ребят, не принимавших участия в этой игре. Кто-то перелез через борт и вырвал Иглсона из рук милиции. Окружив Ала, все они затем отправились через лед к нашей скамье».

26. Да, важное упоминание того, что на трибунах в «Лужниках» были канадцы – несколько тысяч добрались до Москвы, чтобы перекрикивать довольно инертную местную публику (у нас, видимо, пускали не фанатов, а по специальным спискам). И эти редкие канадские безумцы увидели Историю.

«Выглянув наружу, я увидел, что они шествуют в направлении Красной площади. Уверен, что эти люди никогда не забудут своей поездки. Чтобы приехать сюда, многие из них влезли в долги, некоторым в течение нескольких лет придется расплачиваться за предоставленный кредит».

27. Удивительный финальный штрих: уже дома канадцы столкнулись с тем, за что их пинали в советской прессе – спорные методы, удары в голову, по коленям, выбитый Харламов, и так далее.

«Авторы многих статей считали, что мы опозорили свою страну. В своих письмах в редакции газет известные деятели осуждали наше поведение за океаном. Известный нейрохирург доктор Пенфильд заявил, что не знает, как посмотрит в глаза своим московским коллегам на очередном заседании нейрохирургов в Москве».

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

💥 Суперсерия-72 – это Большой взрыв. С нее начался современный хоккей

В 1972-м СССР и Канада выдали матч на века! Разбираем эпохальные 7:3

Лучший гол в истории случился в 1972-м. К сожалению, его забили канадцы

Кажется, что сборная СССР в 1972-м – это только Харламов. Все не так

Миф серии-1972 – канадская охота на Харламова. Вот как она выглядела в трансляции

Сборная СССР могла закрыть серию-72 суперголом. Фил Эспозито вытащил с ленты

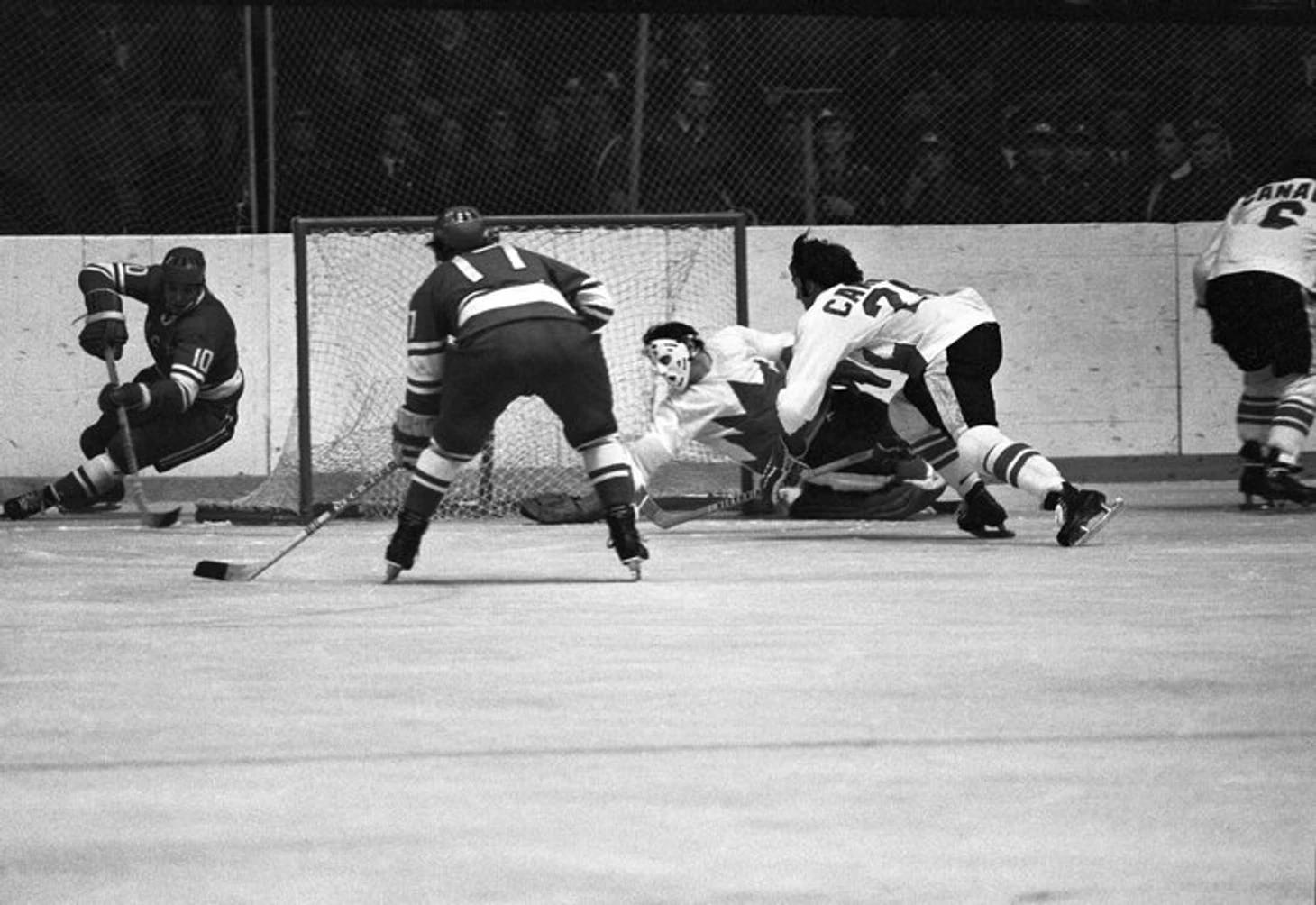

Фото: Gettyimages/Melchior DiGiacomo / Contributor; East News; РИА Новости/Александр Макаров, Юрий Сомов

Отличная документальная книга.

*вообще никто в 2025:

Редакция спорца последние пару недель: суперсерия 72 года!!!

В 1972 году фанатов не было , были неорганизованные болельщики , в середине 70-х болельщики начали создавать свои первые фанатские группировки, появлялась атрибутика, а группы начали собираться на определённых секторах стадионов для скандирования речёвок.

В 80-е годы увеличилось количество выездных матчей, на которые отправлялись организованные группы болельщиков. ...

Я пришел на старый стадион Локомотив в 1976 -м когда Спартак играл в 1-й лиге и резво фанатил до 1983 -го ( армия.)

После была другая жизнь , с стал простым болелой ( Кузьмичем)Сейчас выбираюсь очень редко , но все матчи СМ

Обязательно смотрю

Начни для начала с "99: Stories of the Game by Wayne Gretzky"