Можно ли обмануть полиграф? 7 громких историй, когда получилось

По мотивам конфликта Ниманна и Дубова.

Истории с проверкой на полиграфе периодически мелькают в спорте.

К детектору лжи прибегают в исключительных ситуациях: когда возникают подозрения в нарушении этики, договорных матчах, сливе информации, читерстве. Например, футболист Владимир Писарский приходил в РФС с результатами полиграфа сам – пробовал доказать, что не делал ставки на свои матчи.

Еще один из последних случаев, шумных во всем мире – конфликт американского и российского гроссмейстеров Ханса Ниманна и Даниила Дубова.

Все началось в декабре 2024-го с неявки Дубова на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Дубов объяснил, что не пришел, потому что «проспал». Победу присудили Ниманну.

Позже Дубов предложил сыграть неофициальный матч, проигравший в котором пройдет проверку на детекторе лжи с единственным вопросом: «Ты жульничал?» Многие поддержали россиянина, потому что Ниманн давно под подозрением.

Американец вызов принял и проиграл, но от проверки отказался, обвинив соперника в провокационном и неуважительном поведении. А еще добавил, что метод псевдонаучный, а сам он «неоднократно доказывал свою невиновность».

Многие подумали: Ниманн всерьез испугался, что вскроются секреты его нечестной игры. Но спустя пару месяцев Ханс все-таки прошел проверку: «Полиграф пройден, пройден по всем фронтам. Вы когда-нибудь жульничали за доской? Ответ – нет. Вердикт – правда. Думаю, пришло время для реванша с Дубовым», – написал Ниманн.

Пока гроссмейстеры выясняют отношения, мы узнали, можно ли считать результаты тестирования на детекторе лжи достоверными и применимыми в реальной жизни.

И как вообще появился такой метод распознавания правды.

Прототипы детекторов лжи появились в XIX веке и вдохновили создателя Чудо-Женщины на лассо правды

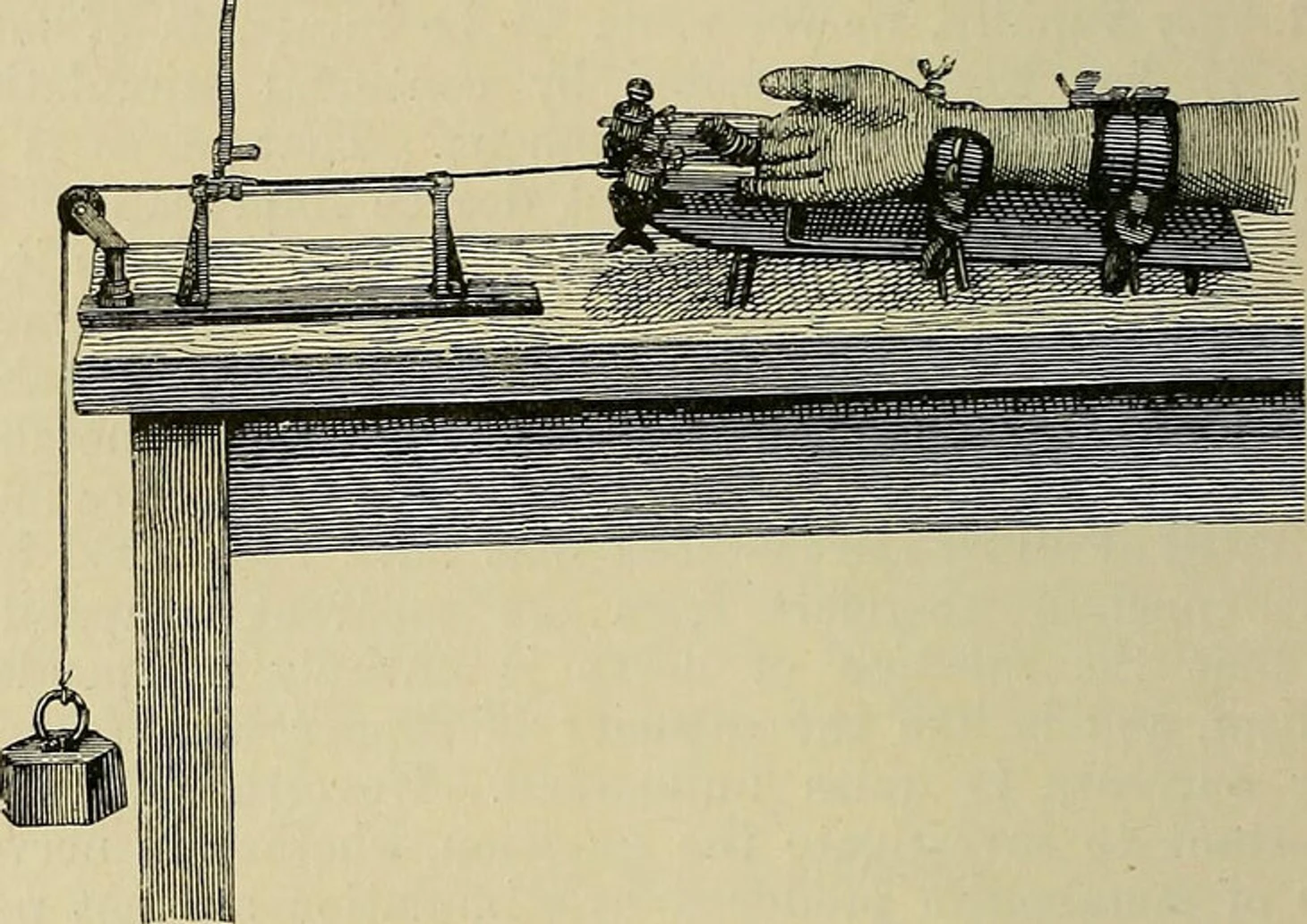

В конце XIX века итальянский физиолог Анджело Моссо проводил эксперименты с плетизмографом – прибором, измеряющим кровенаполнение сосудов. В одном из случаев он зафиксировал, как у пациентки участился пульс, когда она взглянула на череп в палате, напомнивший ей о болезни.

Это была эмоциональная реакция, которую Моссо связал со страхом. После серии подобных наблюдений он пришел к выводу, что страх может быть заметен на уровне физиологии. Это открытие стало вехой в развитии новой отрасли науки – психофизиологии.

Идею Моссо подхватили криминалисты и психиатры. Итальянский психиатр Чезаре Ломброзо использовал данные плетизмографа и гидросфигмографа, измеряющего артериальное давление, на допросах. Приборы не фиксировали ложь напрямую, но позволяли замечать резкие изменения физиологических показателей при ответах подозреваемых.

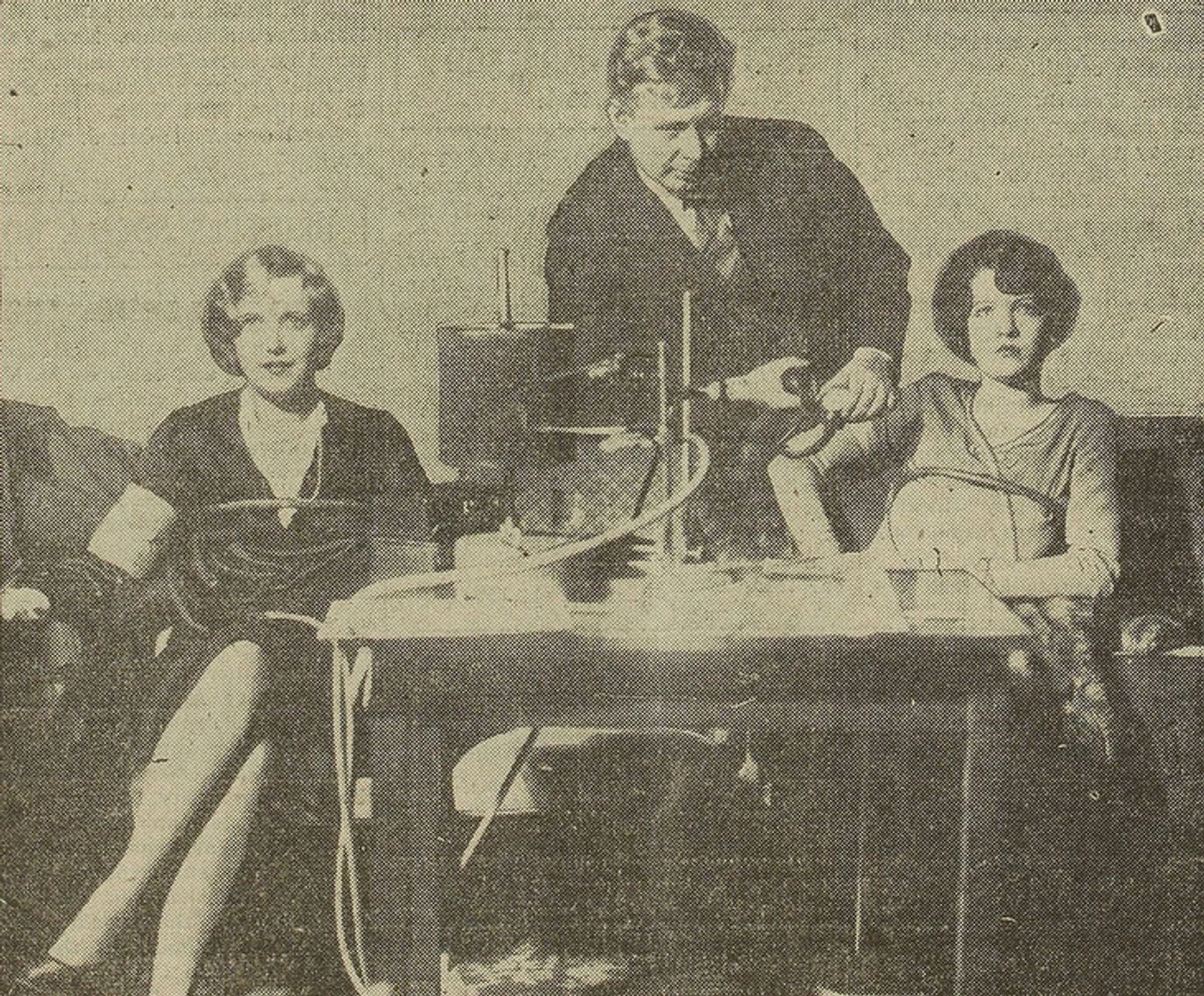

В 1921 году сотрудник полиции Калифорнии Джон Ларсон сконструировал прибор, который одновременно регистрировал дыхание, пульс и колебания давления в динамике. Его разработку считают первым полноценным прототипом современного полиграфа.

Примерно в это же время изобретатель, автор комиксов и психолог Уильям Марстон работал над системой распознавания лжи: изучал, как физиологические показатели( в частности, артериальное давление) меняются при стрессовых состояниях, особенно при обмане.

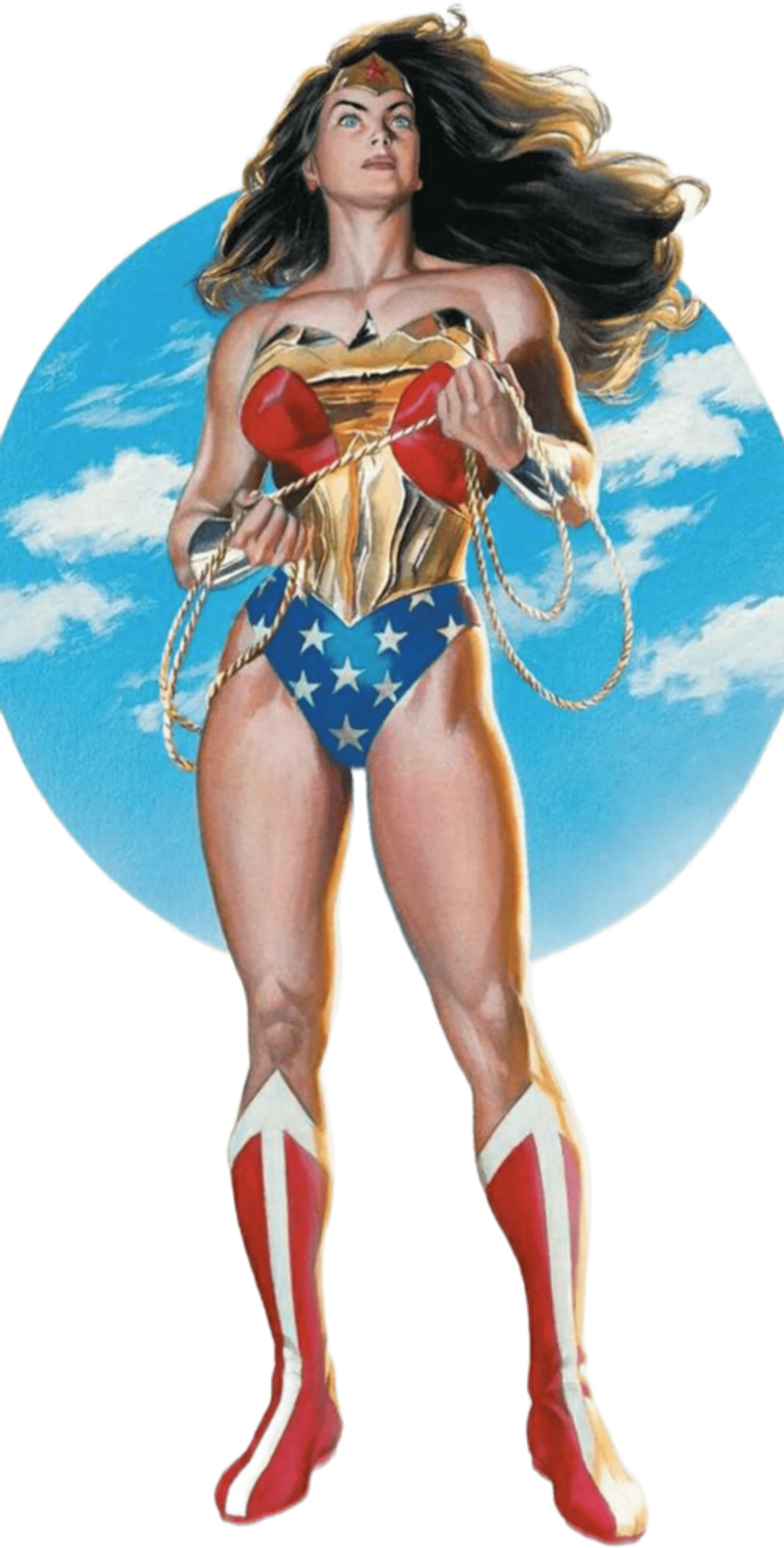

Позже Марстон создал супергероиню Чудо-Женщину и наделил ее лассо правды – символическим продолжением своих научных интересов. Лассо заставляло говорить истину не под давлением, а через мягкое, почти гипнотическое воздействие.

В представлении Марстона истина рождалась не в принуждении, а в добровольном подчинении силе женского обаяния.

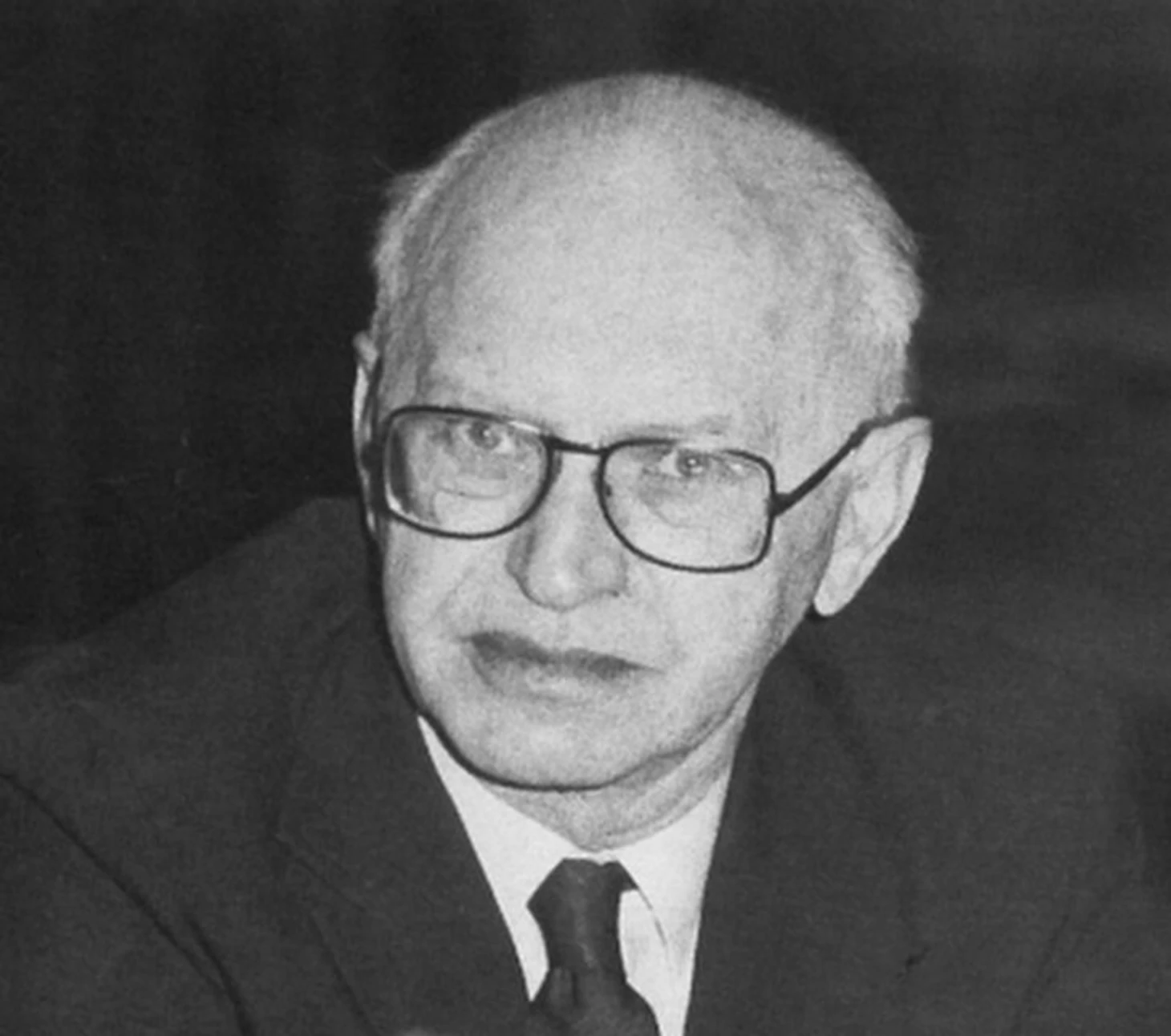

В СССР экспериментами с полиграфом занимался нейропсихолог Александр Лурия. Он изучал, как мозг сохраняет пережитые события и как их можно выявить через психофизиологические реакции. Его работу запретили в 1930-е годы как псевдонаучную, но на уровне спецслужб интерес к теме остался.

В 1975 году председатель КГБ Юрий Андропов подписал приказ о создании секретной лаборатории № 30, полиграф в которой использовали для оперативных нужд.

В России первое публичное упоминание о применении полиграфа правоохранительными органами появилось в 1992 году после убийства семьи второго секретаря посольства России в Пакистане – Бориса Семенова. Подозреваемого протестировали на полиграфе. Закон тогда не регулировал использование такого метода, но прецедент возник.

Но в том деле в целом было много необычного: вместе с полиграфом к следствию подключили и экстрасенсов. Первый заместитель министра МВД после этого рассказал журналистам, что теперь будут использовать еще и гипноз. Такие вот 90-е.

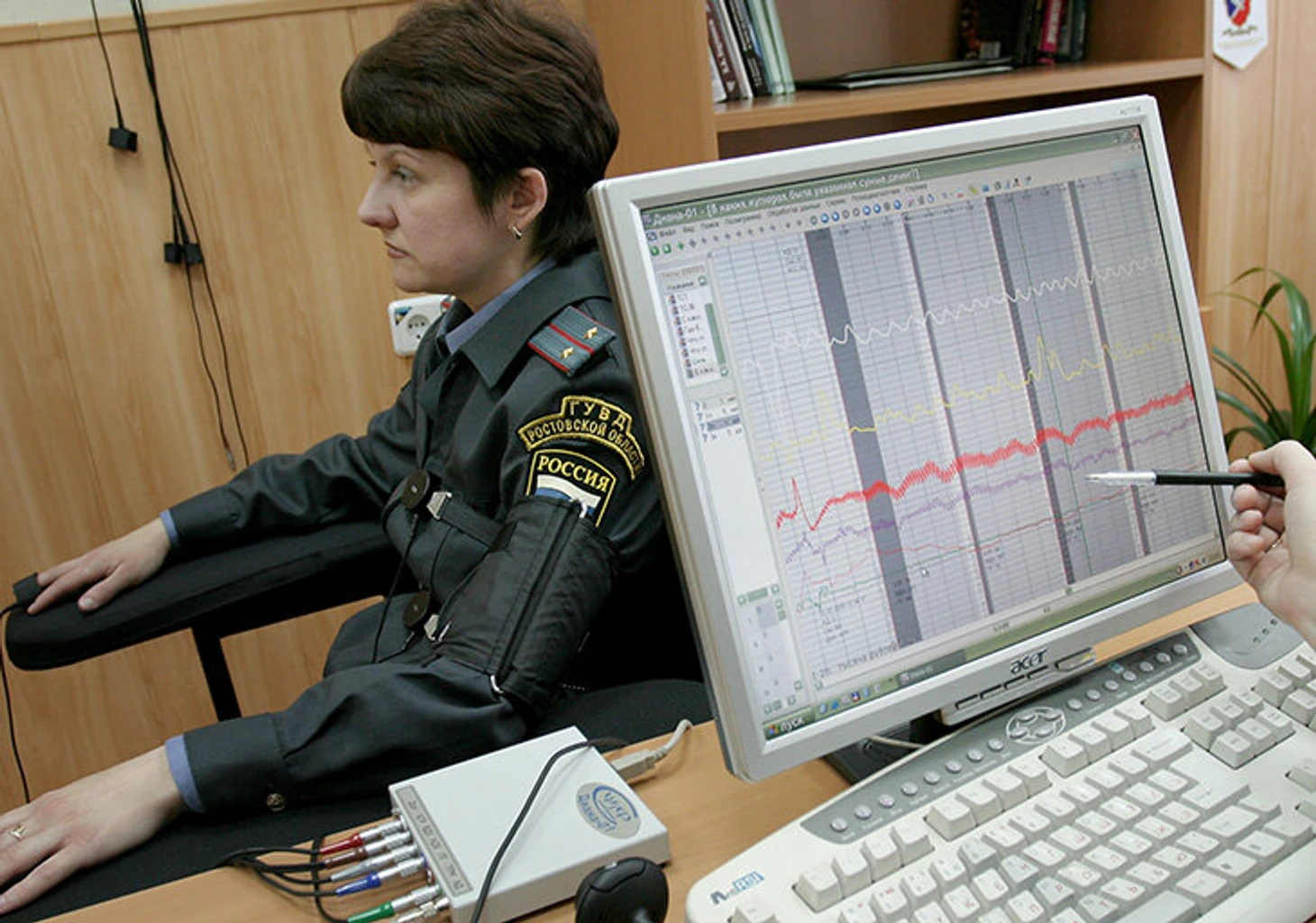

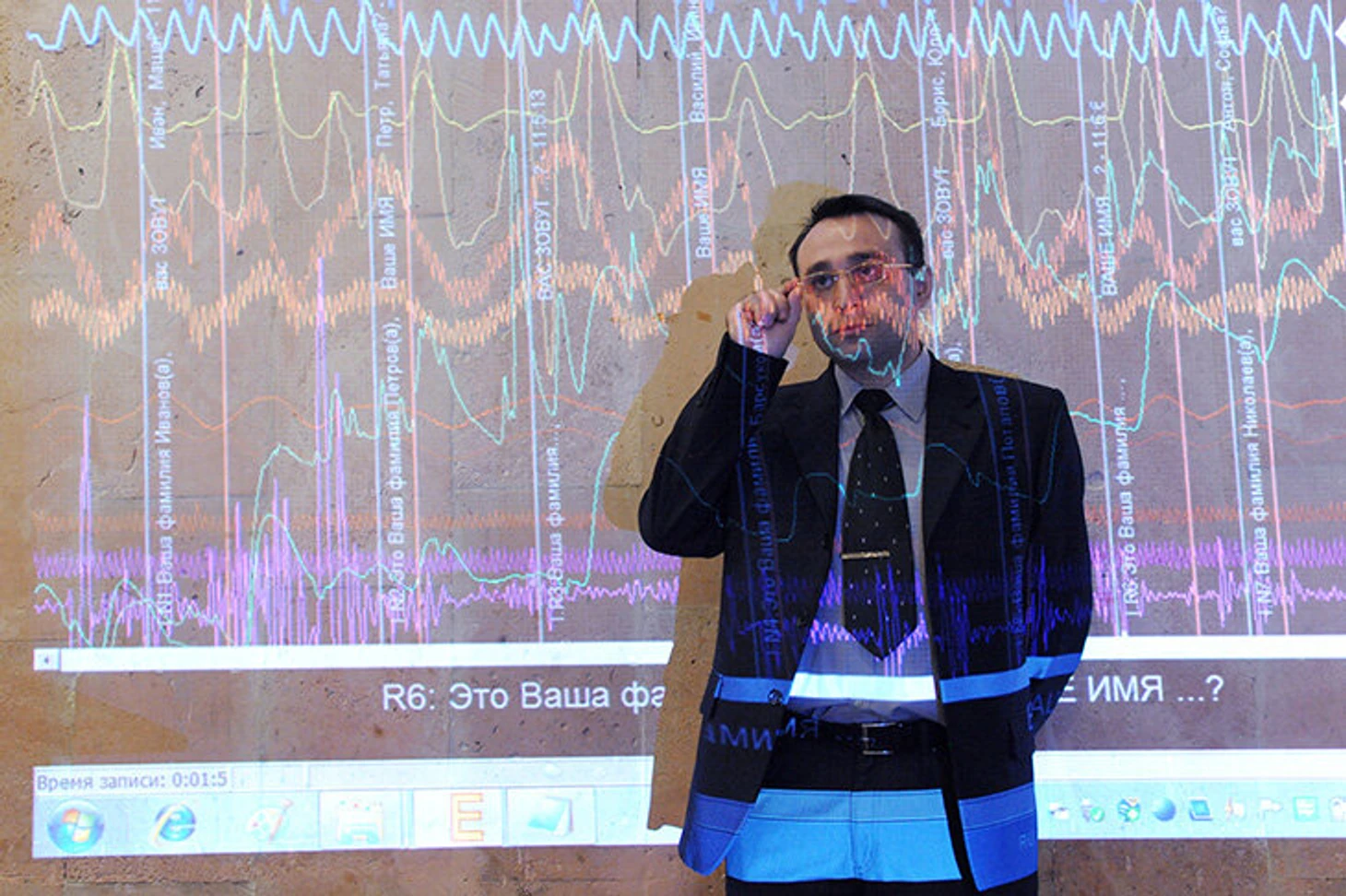

Как проходит тестирование на полиграфе: датчики, куча ненужных вопросов и переутомление

Название детектор лжи для полиграфа – некорректное, разве что звучит эффектно.

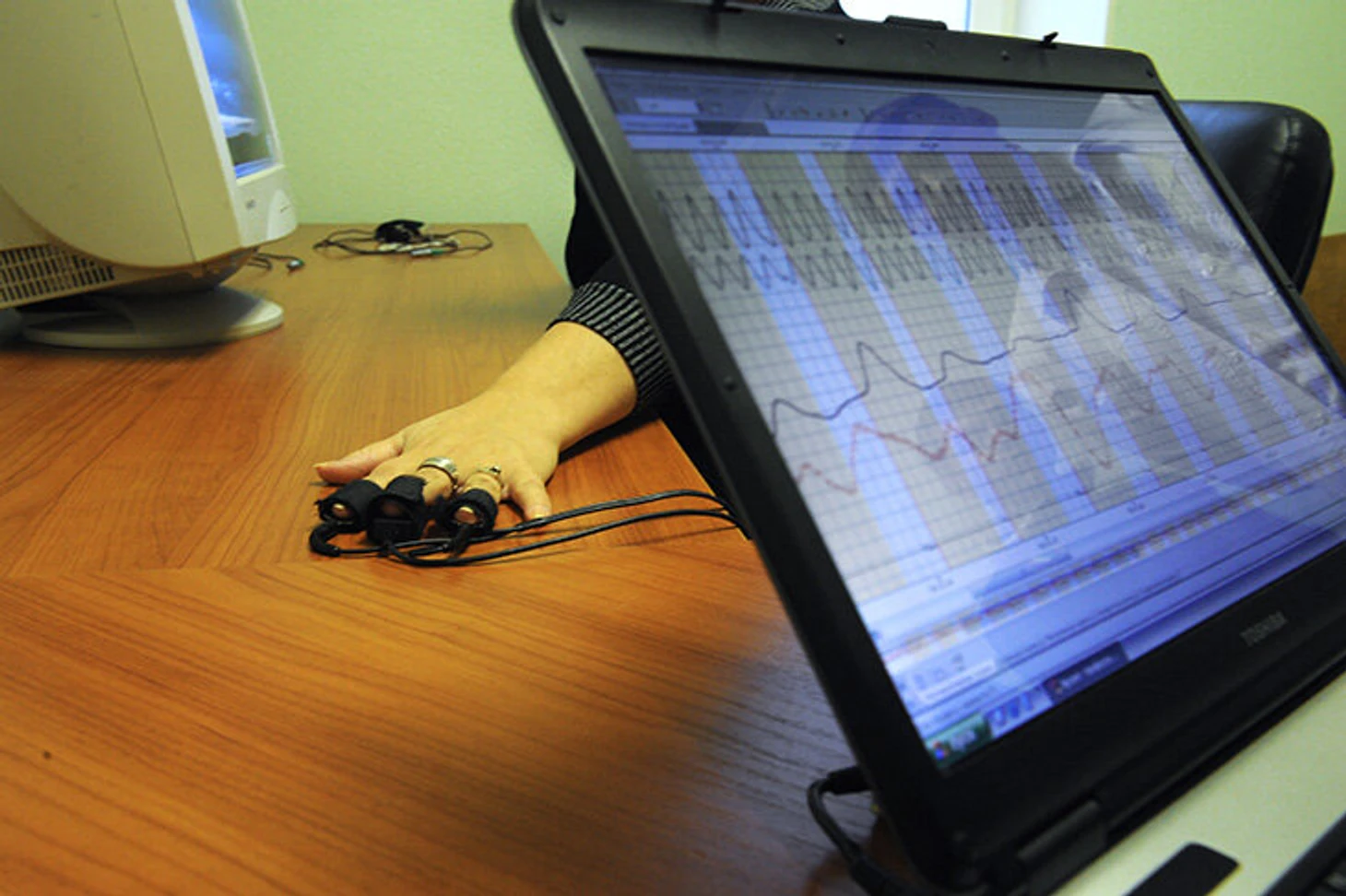

Полиграф не определяет ложь напрямую, не читает мысли и не может отличить правду от вымысла. Он фиксирует физиологические реакции организма: пульс, давление, дыхание, потоотделение, которые могут меняться в ответ на стресс, волнение, страх. Иногда такие реакции сопровождают ложь. Но не всегда.

Например, человек может вспотеть, если волнуется и вспоминает что-то неприятное. Или у него ускоряется сердцебиение из-за недосыпа, духоты в помещении и начинающейся простуды. Поэтому аппарат не работает в отрыве от специалиста, результаты интерпретирует полиграфолог, и исход проверки зависит от его компетентности.

Перед началом теста полиграфолог проводит длительное интервью: сначала задает нейтральные вопросы, чтобы отследить базовые физиологические реакции, а затем – личные и потенциально стрессовые. Эти данные используются, чтобы составить финальный тест и откалибровать прибор.

Испытуемому объясняют, как работает полиграф и почему важно отвечать честно. Часто проводится стимулирующий тест: человека просят специально солгать, а затем демонстрируют, что прибор эту ложь увидел. Это создает впечатление, будто устройство действительно распознает неправду, хотя на деле просто регистрирует атипичные реакции.

Затем начинается собственно тест, во время которого чередуются вопросы, составленные по закрытому типу: отвечать можно только «Да» или «Нет».

Они делятся на три типа: нейтральные (Вас зовут Иван Иванович?), контрольные, или диагностические (Вы когда-нибудь кому-то завидовали?) и релевантные, то есть те, что касаются сути проверки (Вы пересекали двойную сплошную?). Вопросы перемешиваются, чтобы отследить, на какие из них реакция сильнее. Тест считается успешно пройденным, если физиологических реакций на диагностические и нейтральные вопросы больше, чем при ответе на релевантные.

Опытом прохождения детектора лжи поделилась редактор раздела Здоровье на Спортсе’’ Ольга Бадрина. На предыдущей работе после утечки данных всех сотрудников, имевших доступ к базе, вызвали на проверку.

«На прохождение теста выделили около пяти часов – меня сразу насторожило, почему так долго. На входе встретила девушка-полиграфолог, сначала она подробно объяснила, как будет проходить процедура. Первый этап – интервью, которое длилось почти три часа. Сначала вопросы были нейтральные, но со временем стали все более личными: о детстве, личной жизни. Это меня удивило – я не ожидала такого глубокого копания, особенно в рамках корпоративной проверки.

Чем дольше длилось это интервью, тем напряженнее я себя чувствовала. К концу я была уже эмоционально истощена и просто хотела, чтобы все скорее закончилось. Девушка, которая изначально показалась приятной, на тот момент уже воспринималась совсем иначе – слишком навязчиво и формально.

Затем начался сам тест на полиграфе. Мне на пальцы надели датчики, а на предплечье – манжету тонометра, который непрерывно измерял давление. Задали 7 вопросов: от базовых (например, действительно ли меня зовут так, как я сказала) до тех, что касались напрямую ситуации с утечкой данных. К тому моменту я была уже достаточно напряжена, хоть и знала, что мне нечего скрывать.

Результаты проверки никто не сообщил. На работе это никак не отразилось, но осадок остался. С одной стороны, я понимаю, зачем это делалось, с другой – чувствовалась сильная психологическая нагрузка и давление. Второй раз я бы не согласилась – слишком это нервно».

Говорят, результаты полиграфа точны на 80-90%, но наука с этим не согласна. И суды тоже

Наука считает результаты тестирования на полиграфе неэффективным средством для выявления правды. При этом в некоторых странах прохождение проверки могут приобщить к рассмотрению в суде.

О 80-90% точности полиграфа обычно говорят адвокаты. Но врачи и ученые это не подтверждают. По их мнению, идея чередования вопросов «не по делу» и «релевантных» не очень хороша: в таком случае многие невиновные испытуемые обычно проявляют повышенную физиологическую реакцию на вопросы, связанные с предметом тестирования. Такую проверку нельзя считать чистой.

В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала доклад «Полиграф и детекция лжи», где прямо указала: научные доказательства эффективности полиграфа слабы, а значительная часть исследований, на которые опираются полиграфологи, содержит методологические ошибки и конфликт интересов. Из 80 научных работ, рассмотренных экспертами, 57 признаны недостоверными.

Ключевая претензия – высокий риск ложных срабатываний. Полиграф фиксирует стресс, но не его причину. Невиновный человек может волноваться не меньше, чем тот, кто действительно пытается скрыть правду. Особенно если вопросы сформулированы некорректно или тест проводится в давящем контексте, например, под угрозой увольнения.

Несмотря на критику, полиграф до сих пор используется в службах безопасности, в кадровом отборе, в частных компаниях и даже в некоторых судебных процессах. Хотя в большинстве стран его результаты не признаются юридически значимыми доказательствами. Либо признаются только с добровольного согласия сторон.

Дополнительную путаницу в представление о полиграфе вносит телевидение. В 2010-х на Первом канале выходило шоу «Детектор лжи» – адаптация колумбийского формата Nada más que la verdad, где участники якобы должны были отвечать правдиво на провокационные вопросы и выигрывали деньги. Максимальный выигрыш составил 750 тысяч рублей.

Полиграфологи раскритиковали шоу: эмоциональная атмосфера, неправильно сформулированные вопросы и отсутствие уединения делают проверку недостоверной. Тем не менее интерес к теме подогревался: спустя несколько лет появился еще один проект – «На самом деле».

Он сделал акцент не на правде, а на скандалах, с участием медийных людей вроде Тарзана и Натальи Королевой, Прохора Шаляпина, Бари Алибасова, Даны Борисовой. Аппарат в кадре остался, но к реальной проверке это имело мало отношения.

Доля правды, медицинское образование и успокоительное: как убийцы и разведчики обманывали детекторы лжи

Полиграф не улавливает ложь напрямую, он фиксирует физиологические реакции. Эти показатели меняются в моменты тревоги, волнения и страха. На этом играют те, кто умеет контролировать тело и сознание.

Разведчики

Полиграф активно используют в США, особенно спецслужбы, полиция и армия. Ежегодно в Америке проводится около 2,5 млн тестов, большая часть с участием госслужащих.

Один из бывших директоров ЦРУ Ричард Хелмс утверждал, что «люди из Восточной Европы в любой момент могут пройти проверку на детекторе лжи, тогда как американцы в этом не очень хороши, потому что их учили всегда говорить правду». Рассказал Хелмс про это в контексте побега сотрудника КГБ Юрия Носенко в 1964 году – в течение нескольких лет ЦРУ расследовало, не является ли перебежчик провокатором. Хелмс говорил, что, зная достоверную информацию, проверяющий может наблюдать, что европейцы и азиаты способны без проблем пройти проверку на детекторе лжи.

Люди, которые неоднократно успешно обманывали детектор лжи:

Авраам Маркус Клингберг, эпидемиолог и агент советской разведки. Дважды обманул полиграф. По некоторым версиям, ему помогли медицинское образование и базовое понимание физиологии. Позже он все же дал признательные показания – под физическим давлением на допросах.

Ким Филби, участник «кембриджской пятерки» и советский разведчик британского происхождения, перед проверками принимал транквилизаторы, которые помогали подавить волнение и успешно пройти тест.

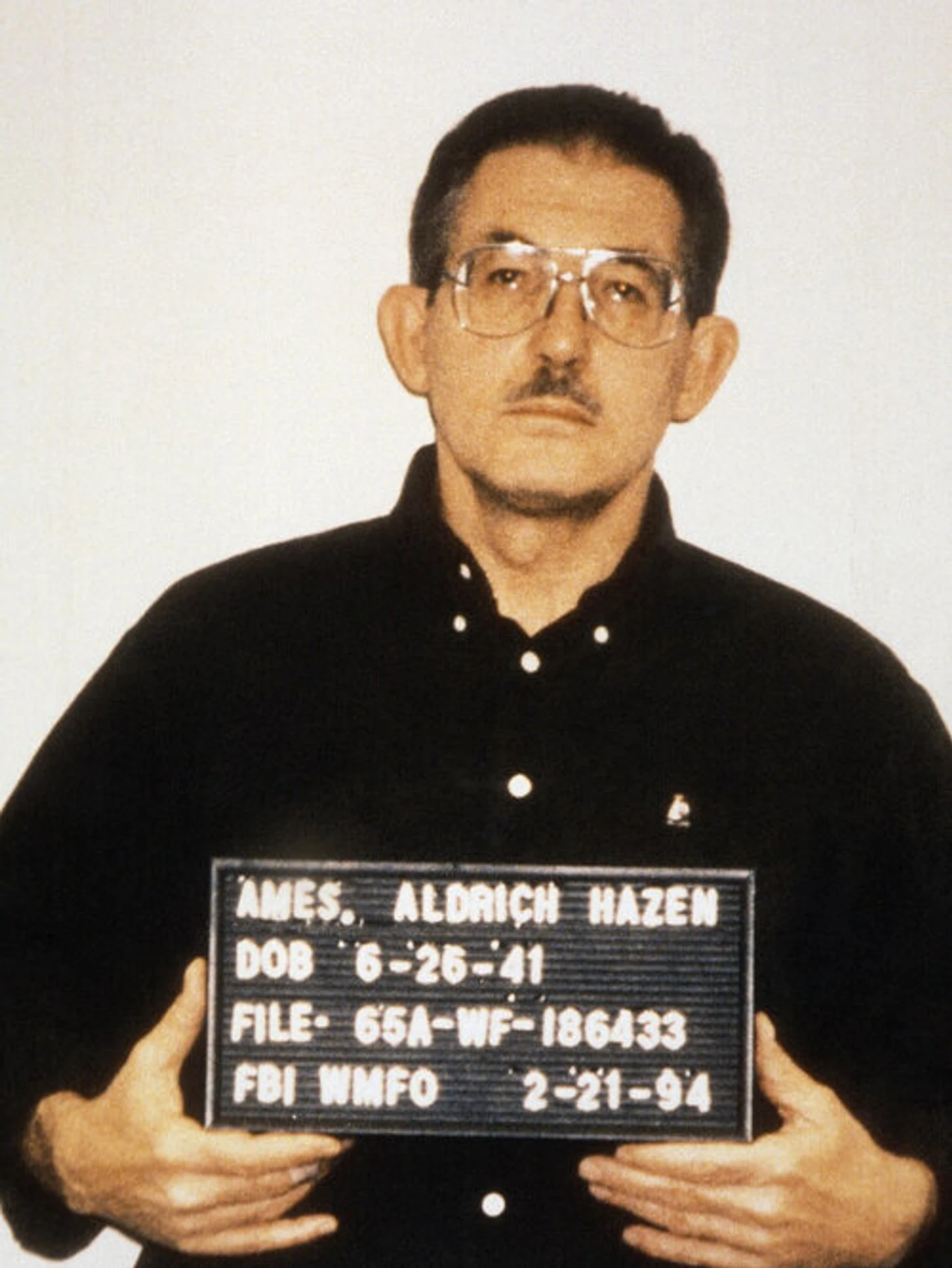

Олдрич Эймс, сотрудник ЦРУ, шпионивший в пользу СССР, обманул полиграф дважды. Как известно, хочешь обмануть – добавь в ложь немного правды.

Как рассказывал связной Эймса из КГБ Виктор Черкашин в интервью, однажды он устроил шпиону ланч с советским дипломатом. Черкашин знал, что ЦРУ на плановых полиграфических тестах спрашивает работников о том, встречались ли они с сотрудниками КГБ в неформальной обстановке, поэтому тоже заявился на обед.

Это было рискованно, так как за всем следила американская разведка.

Так Эймсу не пришлось лгать и обманывать детектор лжи, потому что он и вправду встретился с сотрудником КГБ в неформальной обстановке. Но исследователи считают, что обойти проверку шпиону удалось по другим причинам – слишком дружелюбным полиграфологам и искренней вере в собственную ложь.

Убийцы и маньяки

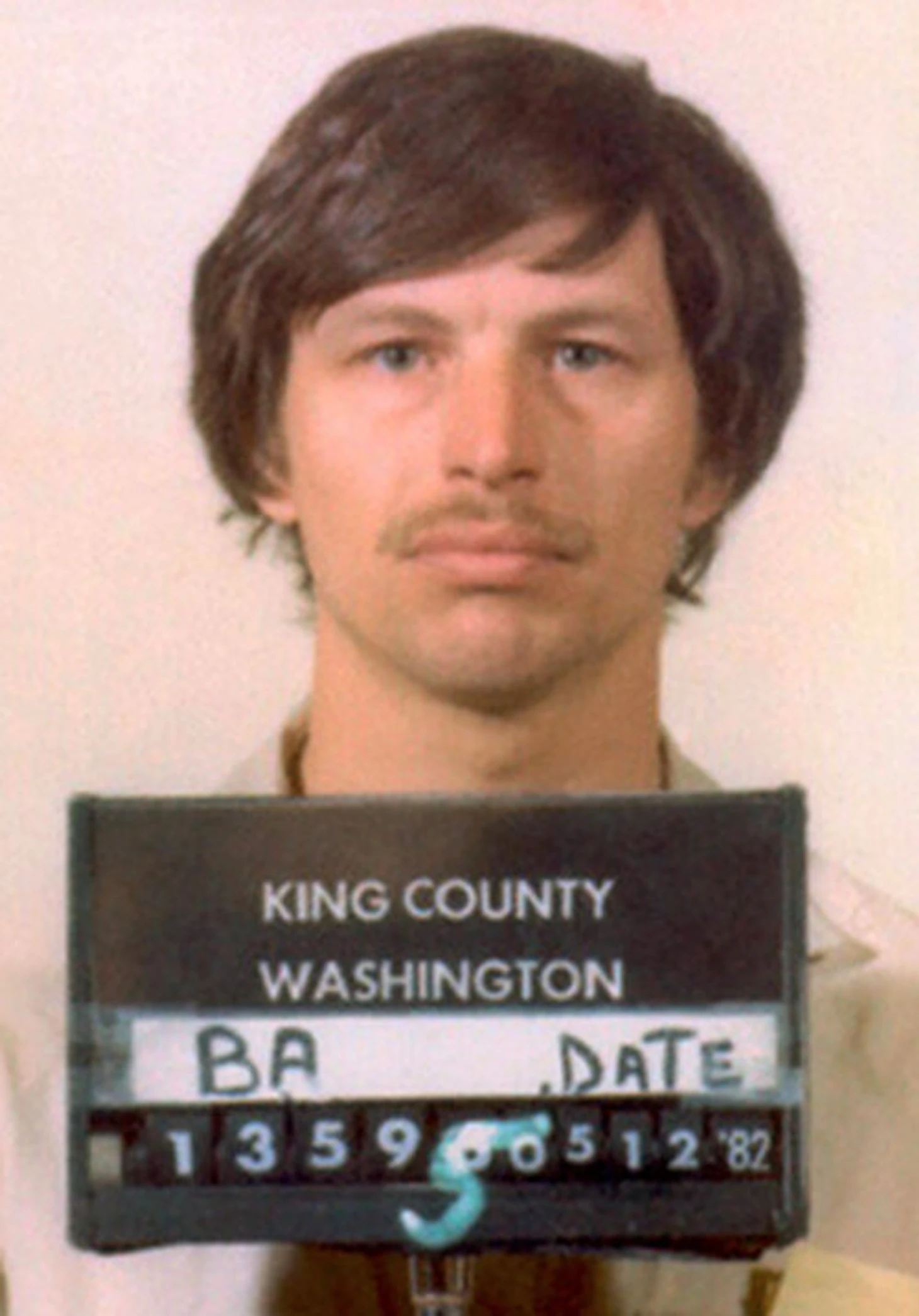

В криминальной сфере тоже известны случаи, когда маньяки и убийцы обманывали детектор лжи. Так, успешно прошел проверку на полиграфе Гэри Риджуэй, серийный убийца из США. Его признали непричастным до тех пор, пока спустя 15 лет анализ ДНК не доказал обратное. Как именно он обманул прибор, неизвестно.

Кэти Вуд, санитарка в доме престарелых, которая вместе с подельницей совершила не менее пяти убийств пожилых пациенток. Во время проверки она сознательно напрягала мышцы ягодиц и бедер, чтобы повлиять на кровоток и обмануть полиграф. Научных подтверждений эффективности такого способа нет, но тест она успешно прошла. Правда, Кэти все равно была осуждена на 40 лет, потому что у обвинения были более убедительные доказательства.

Неназванный преступник из Свердловской области, описанный в книге бывшего замначальника уголовного розыска Сергея Купрацевича, смешал успокоительные препараты с алкоголем перед проверкой. Это исказило результаты.

Но, пожалуй, самый известный случай провала системы – Флойд Фей. В 1970-х его признали виновным в убийстве сокамерника и осудили еще на 5 лет по результатам неудачной проверки на полиграфе. Других улик, кроме результатов детектора лжи, не было. Но на самом деле Фей бы невиновен.

Пока обиженный на закон заключенный отбывал дополнительный срок в тюрьме, он претворил в жизнь гениальный план мести полиграфологам – обучил сотюремников обманывать полиграф. В итоге 23 из 27 преступников, реально совершивших убийства и признавшихся в этом Фею, прошли проверку так, что устройство показало невиновность.

В России полиграф широко используется: от найма на работу до помощи в уголовных расследованиях. Но его статус до сих пор юридически не определен

Попытки узаконить детектор лжи как источник достоверной информации не увенчались успехом. В 2010 году депутаты Госдумы предлагали законопроект «О применении полиграфа», утверждая, что точность прибора составляет до 96%. Однако закон так и не приняли, в том числе из-за споров вокруг научной обоснованности метода.

Использование полиграфа в России допустимо в нескольких случаях:

● при приеме на работу, если есть письменное согласие кандидата;

● при доступе к гостайне и материальной ответственности;

● в рамках оперативно-розыскных мероприятий (с соблюдением условий).

При этом результаты проверки на полиграфе не могут быть использованы в суде как доказательства в уголовных и гражданских делах. Это подтверждается судебной практикой и позицией Верховного суда РФ.

Трудовой кодекс прямо не регулирует применение полиграфа, но подразумевает, что работодатель может его использовать как «способ получения персональных данных» (опять же, только с согласия кандидата и с возможностью отказаться без последствий).

Позиция по полиграфу в разных странах:

● США: на федеральном уровне действует закон о защите работников от проверки на полиграфе, который запрещает использовать тесты при приеме на работу, кроме некоторых сфер (например, охрана и госбезопасность). В то же время спецслужбы и правоохранительные органы активно его применяют.

● Канада: в провинции Онтарио работодателям запрещено требовать проверку соискателя на полиграфе, тогда как полицейским разрешается это делать при согласии подозреваемого.

● Великобритания: в Англии и Уэльсе результаты полиграфа не принимаются судом, но с 2014 года обязательны для условно освобожденных преступников высокого риска, обвиненных в сексуальных преступлениях.

● Польша: запрещено использовать полиграф как доказательство в суде, но возможен допрос с использованием полиграфа (при согласии допрашиваемого, а также если подозреваемый уже обвинялся в совершении подобного преступления).

● Бельгия: полиция использует до 300 проверок на полиграфе в год. Результаты не имеют юридической силы, но могут быть представлены суду присяжных.

● Индия: в 2010 году Верховный суд признал полиграф незаконным и противоречащим конституции.

● Армения: проверки на полиграфе обязательны при приеме на работу в Главную разведывательную службу.

Читать больше о здоровье:

Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Не из-за градусника – виновата рыбная диета!

Худший способ похудеть – делать (только) кардио. Ему есть прекрасная замена

На квасе, кефире или… просекко? Окрошку готовят даже на томатном соке

Подписывайтесь на телеграм-канал Спортса’’ о здоровом образе жизни

Фото: wikipedia.org; РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Венявский, Сергей Пятаков

> американцы в этом не очень хороши, потому что их учили всегда говорить правду

Есть такая ягода - несвистика.

Продолжая тему клюквы, конечно, кому как не директору ЦРУ верить!

Это вообще должно быть незаконно, если я допустим украла 500 рублей, то за это даже нет статьи, слишком мелко, а без решения суда человек не может быть признан вором. Так какое они имеют право, задавать мне вопрос, воровала я когда-нибудь и делать из этого выводы. Прибор покажет, что я вру, когда говорю что не воровала, хотя по закону (без решения суда) я действительно не воровала.

И в целом, нарушает принцип не свидетельствовать против себя. Такое должно быть только в суде и под руководством официальных властей.