История лакросса: оставляем мифы в прошлом

Если внимательно изучать историю лакросса на популярных сайтах по типу википедии, можно заметить несовпадения в фактах и точности дат. И стоит хоть немного пройтись по источникам или по известным книгам XX века, как обнаруживается множество интересных деталей, которые показывают факты в ином свете или опровергают старые домыслы.

В этой статье собраны заблуждения, касающиеся истории игры от древности до момента, когда её «перехватили» белые канадцы и американцы, т.е. примерно до конца XIX века. Некоторые заблуждения встречаются часто, другие – редко, но ознакомление с ними сильно искажает действительную историческую картину.

Материал можно считать дополнением к предыдущей статье об истории лакросса-стикбола. Там было цельное и равномерное повествование с целью создать общее представление об игре, а здесь будет углубление в часть затронутых тем и открытие некоторых новых.

Игру впервые описали в 1637 году.

Небольшая путаница. Французский миссионер Жан де Бребёф упомянул о лакроссе в дневнике, который относился к жизни среди гуронов и был подписан 16 июля 1636 года. Дневник был отправлен в Квебек, а оттуда попал в Париж, чтобы войти в публикацию 1637 года в сборнике «Иезуитских отношений». Так что упоминание игры относится к 1636-му, а первая публикация к 1637-му.

Слово «lacrosse» произошло от посоха епископа.

Домысел на 90%. Слово «crosse» на французском значит загнутую палку, так до сих пор называют клюшки для многих игр. Словосочетание «jeu de la crosse» буквально значит «игра в клюшку». В старых источниках «кроссом» могли называть посох пастуха и епископа, но в своих дневниках миссионеры ни разу не проводили такую аналогию с клюшками индейцев.

В английский язык слово «la crosse» попало из французского и даже какое-то время писалось раздельно. Вероятно, заимствование произошло на рубеже XVIII-XIX – после того, как Новая Франция вошла в состав Британской империи как провинция Квебек. Британцы активно заселяли эти земли, переделывали социально-экономическое устройство региона, но при этом и перенимали кое-что из французского наследия.

Также можно вспомнить, что на протяжении нескольких веков различные авторы часто называли клюшку битой или ракеткой. Связь между словом «кросс» и религиозной атрибутикой провёл кто-то из более поздних авторов; по какой-то причине это мнение не подвергли критике – и оно стало общепринятым.

Европейцы плохо задокументировали древний лакросс.

Правда на 70%, и почти на 100% это справедливо для региона, где в будущем зародился лакросс. Миссионеры изучали и описывали быт индейцев настолько, насколько это должно было помочь им обратить аборигенов в христианскую веру. К играм миссионеры относились нейтрально, но если им предшествовали ритуалы или делались ставки, то миссионеры это осуждали.

Лишь спустя длительное время этнографы и путешественники начали внимательно записывать игры, подготовку к ним, связанную с играми мифологию. К сожалению, этот процесс «опоздал» примерно на целое столетие, из-за чего были упущены многочисленные факты живой истории: как играли до прихода европейцев, какие изменения произошли под их влиянием и так далее.

Более того, различные предубеждения европейцев относительно индейцев ещё долгое время искажали то, что они слышали от жителей или видели собственными глазами. Причём это происходило не только из-за пренебрежительного отношения к «дикарям», а иногда из благих побуждений, чтобы подчеркнуть образ «благородных индейцев».

Команды индейцев могли состоять из тысячи человек.

Домысел на 90%, и он связан с тем, что путешественники и художники пытались впечатлить «цивилизованную» аудиторию восточного побережья. Целенаправленных искажений было немного, зачастую это были «наложения» одних фактов на другие, но для массового сознания этого было достаточно: оно цепляется за самые яркие и необычные картины и принимает их за истину.

Белые преувеличивали количество игроков на поле и количество победных голов, рисовали на игроках ритуальные одежды и амулеты, хотя те использовались перед матчами, но никак не во время. Так получался собирательный образ игры и различных деталей, но к реальным играм он имел весьма отдалённое отношение.

Сколько бы ни было искажающих зарисовок, они именно они стали основанием для большинства последующих исследователей. Реальные факты же говорят, что во время обычных игр количество игроков на поле с обеих сторон не превышало 10-20, а во время крупных игр – не более 30-40 человек.

Самый крупный задокументированный индейский матч состоялся в 1797 году. Сенеки играли против мохоков, с каждой стороны было по 600 человек, но на поле находилось только по 60 человек, которые менялись каждые 20 минут.

Частичная «вина» на преувеличении лежит и на индейцах. Иногда местные агенты сзывали племена, чтобы их увидел приезжий политик или художник, зачастую с обещанием устроить пир и раздать подарки. Так, в 1667 году индейцы майами собрали две тысячи человек с клюшками, чтобы встретить представителя французского правительства. Сколько из них участвовали в игре – неясно, но она длилась всего полчаса и по сути была простой демонстрацией силы.

Матчи индейцев продолжались до 100 голов.

Домысел на 100%, и его причины всё те же. На самом деле количество голов, необходимых для победы, всегда устанавливалось перед началом игры и варьировалось от 3-5 до 12-16 голов. Возможно, если индейцы когда-то проводили несколько матчей за день, то европейский наблюдатель мог бы насчитать сотню голов, но было бы ошибочно считать это правилом для одной игры.

Европейцы не видели масштабных командных игр.

Правда и домысел на 50%. Европа была родиной многих командных игр задолго до эпохи географических открытий. На момент тесного контакта с индейцами у европейцев уже входили в традицию крикет, бенди, раундерс и другие игры. И масштабные мероприятия тоже не были редкостью – в том же хоккее на одной площадке могли собраться сотни игроков.

Что точно впечатлило европейцев – высокий общественный статус индейских игр. Играли деревни и целые племена, к большим матчам игроки готовились с такой же серьёзностью, как и к войне, подготовка могла занимать много времени, требовались серьёзные ритуалы, игроки соблюдали множество правил. Такой подход к играм действительно удивил европейцев.

Индейские команды не знали тактики.

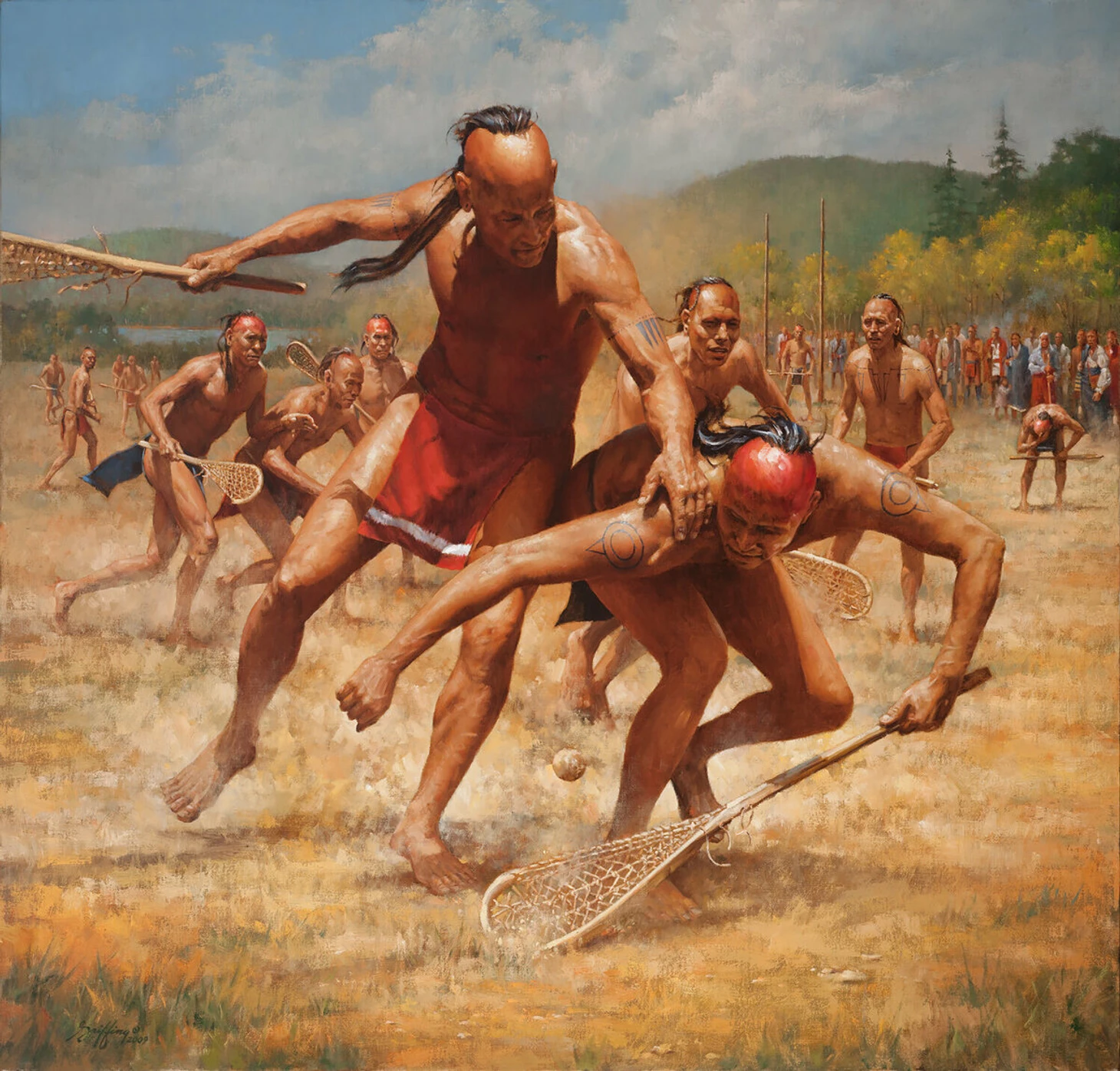

Правда на 90%. Лакросс не был командной игрой в современном понимании. Каждый гол приносил пользу команде, но какой-либо серьёзной координации между игроками не было. На поле постоянно образовывалась одна или несколько толп, которые окружали игрока с мячом или того, у кого мяч был предположительно.

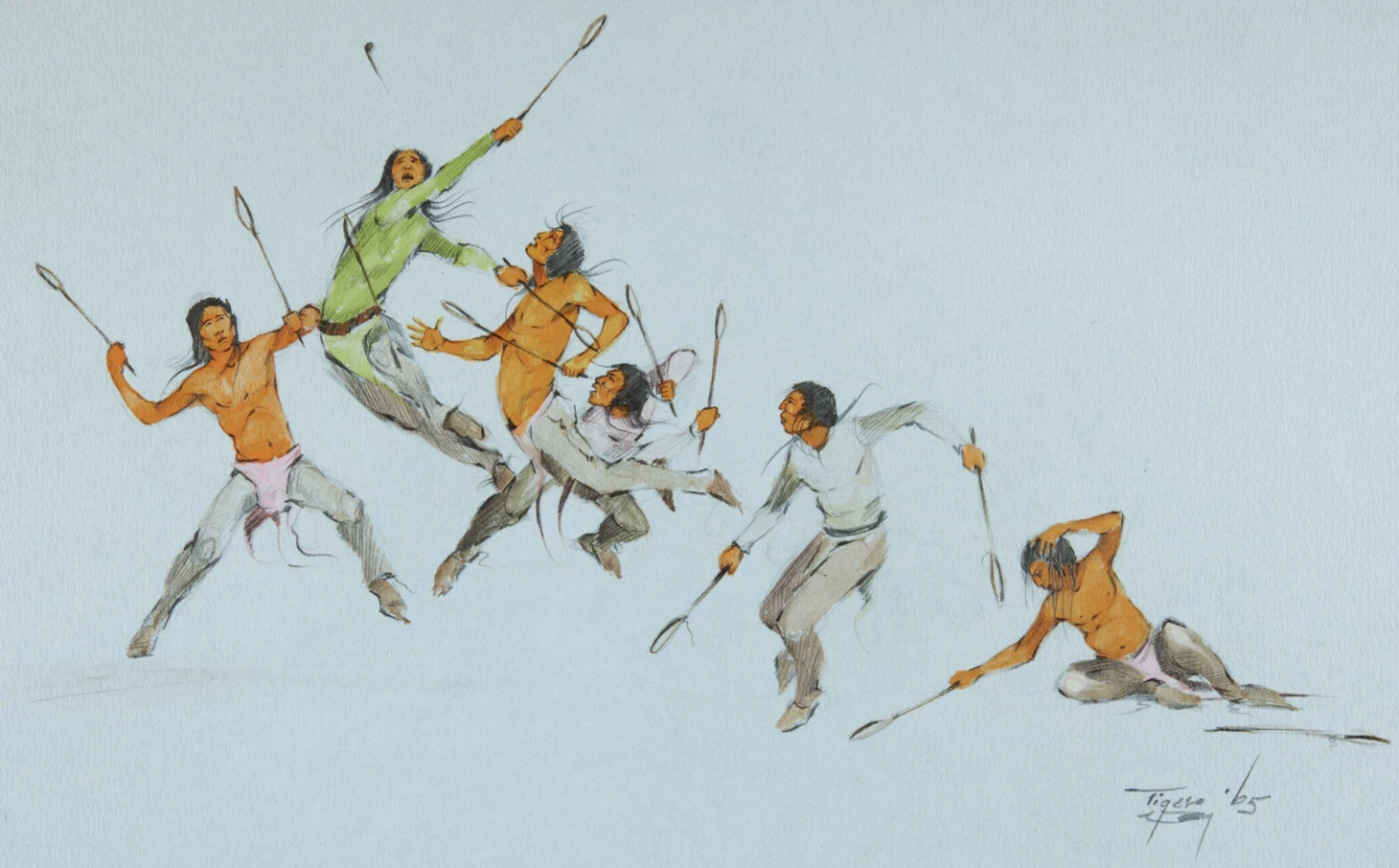

Всякий игрок старался проявить собственное мастерство: найти мяч, отобрать его, оторваться от соперников и забить гол. Отсутствовали и точные пасы, передача мяча товарищам скорее походила на случай. Главное было кинуть мяч в сторону подальше от соперников, чтобы у товарищей был шанс поднять его и донести до ворот.

Это подтверждается и в контексте военной стороны жизни североамериканских индейцев. Во время войн они, за редким исключением, были индивидуалистами. Вожди сзывали воинов, начинали походы, но их приказы никогда не были обязательными, и каждый человек подчинялся им добровольно, а часто действовал на своё усмотрение.

Клюшка произошла от боевой дубинки.

Правда и домысел на 50%. Вопрос следует рассматривать в контексте технологии изготовления. Научившись делать прочные дубины для войны или охоты, мастеру не нужно придумывать новый метод подготовки и обработки древесины. Достаточно повторить знакомую технологию – и получится инструмент для игры.

Вообще внешнее сходство между дубинкой и клюшкой прослеживается только в регионе Великих Озёр. Короткие клюшки юго-востока Америки и клюшки с большой сеткой на северо-востоке мало походят на что-либо военное.

Так что связь между дубинкой и клюшкой проще объяснить приспособляемостью и простотой технологии, чем эволюцией идеи, что игра должна быть частью военной философии. Она отчасти впитала в себя такие представления, но это скорее связано с цельным мировоззрением индейцев, где вообще все сферы жизни были переплетены между собой.

Лакросс был тесно связан с войной.

Правда на 80%, но есть нюансы. Как любая общественная сторона жизни народов Северной Америки, игра в мяч требовала проведения множества ритуалов. Это напоминало подход к войне, охоте или сбору урожая, но всё же имелись отличия. К слову, археологи гораздо чаще находят орудия труда и охоты, а не войны.

Индейцы бывали жестокими, но характер их войн отличался от европейских. Англичане и французы вытесняли и подчиняли коренные народы, нанимали мужчин в армию, стравливали племена между собой. Количество и масштаб войн вырос, они приобрели коммерческий и геноцидный характер. Новая военно-экономическая реальность повлияла на все стороны жизни индейцев

Если до этого племена рассматривали лакросс как способ демонстрации личного мастерства и решения споров, то из-за имперского давления начали придавать ему военный подтекст. Тенденция усилилась, когда в резервациях племена стали ограничены в способах проявления агрессии. Боевая энергия перекочевала в игру, так что многие воинственные черты лакросса-стикбола — не изначальная практика, а лишь культурная адаптация.

Женщины не допускались к игре.

Правда на 70% для племён, у которых игра была частью устоявшейся традиции: у большинства народов женщины даже не имели права прикасаться к клюшкам. Но для племён, которые заимствовали игру у соседей или союзников, ситуация была уже иная. Перенимая игру как развлечение, они частично или полностью игнорировали ритуальную сторону. Вероятно, со временем игра вплеталась в местную традицию и обрастала новыми атрибутами, но на переходном этапе была относительно свободной от табу.

Лакросс – вид хоккея. Хоккей – вид лакросса.

Оба утверждения – заблуждения на 100%. Хоккей имеет давнюю европейскую историю, он встречается на картинах и гравюрах XV-XVII веков, в том числе версия на льду. В Канаде игру с 1750-х уже в почти готовом виде распространяли шотландские и ирландские иммигранты. Как официальный вид спорта хоккей на льду оформился позже лакросса, но заимствований между играми никто не зафиксировал.

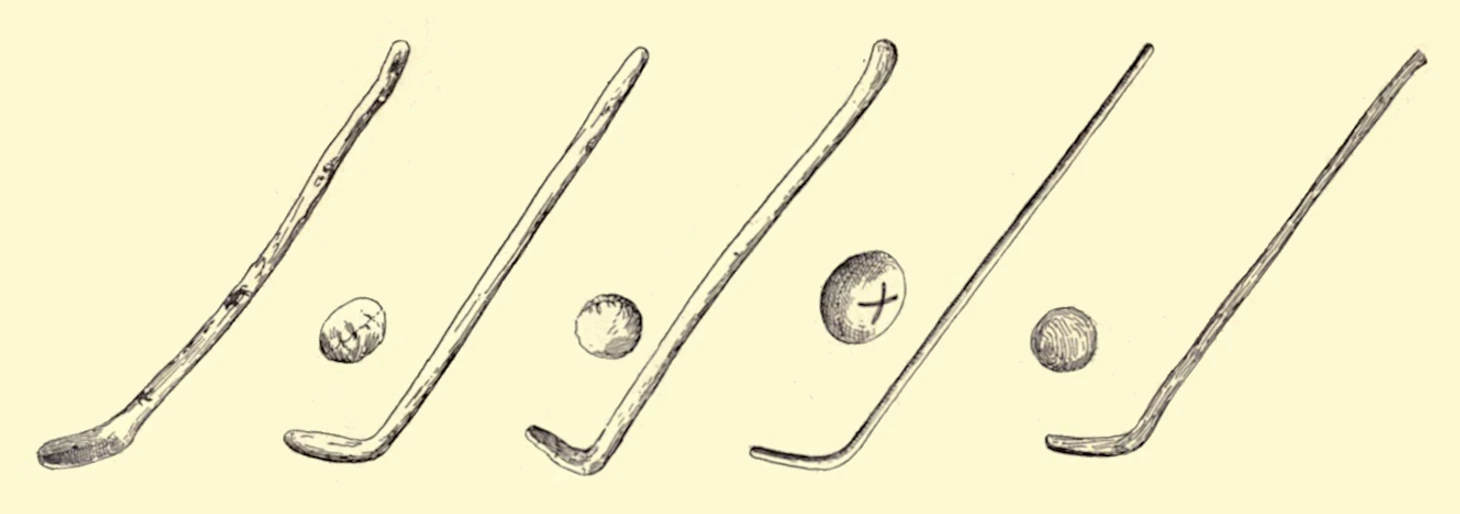

Хотя в определённом смысле лакросс мог произойти от «хоккея», но местного. В американских археологических музеях встречаются различные палки для игр, которые сильно напоминают хоккейные клюшки, и этнографы зафиксировали у индейцев много игр, напоминающих хоккей.

Уильям Стрэйчи в «Истории путешествия в Британскую Вирджинию» писал о племени поухатан в 1612 году: «Среди них часто встречается вид упражнения, очень похожего на то, что мальчики называют бенди на английском». Кто знает, может, это первое действительное упоминание лакросса, но автор идентифицировал его как хоккей на траве?

В любом случае можно с высокой долей вероятности предположить, что такие игры предшествовали появлению лакросса: в какой-то момент поднимать мяч на клюшку и бежать с ним стало интересней, чем просто водить его по земле, и тогда начали развиваться древние формы лакросса. Игроки из идеи удобства могли начать делать клюшки с выемкой для мяча, а потом придумали небольшие сетки.

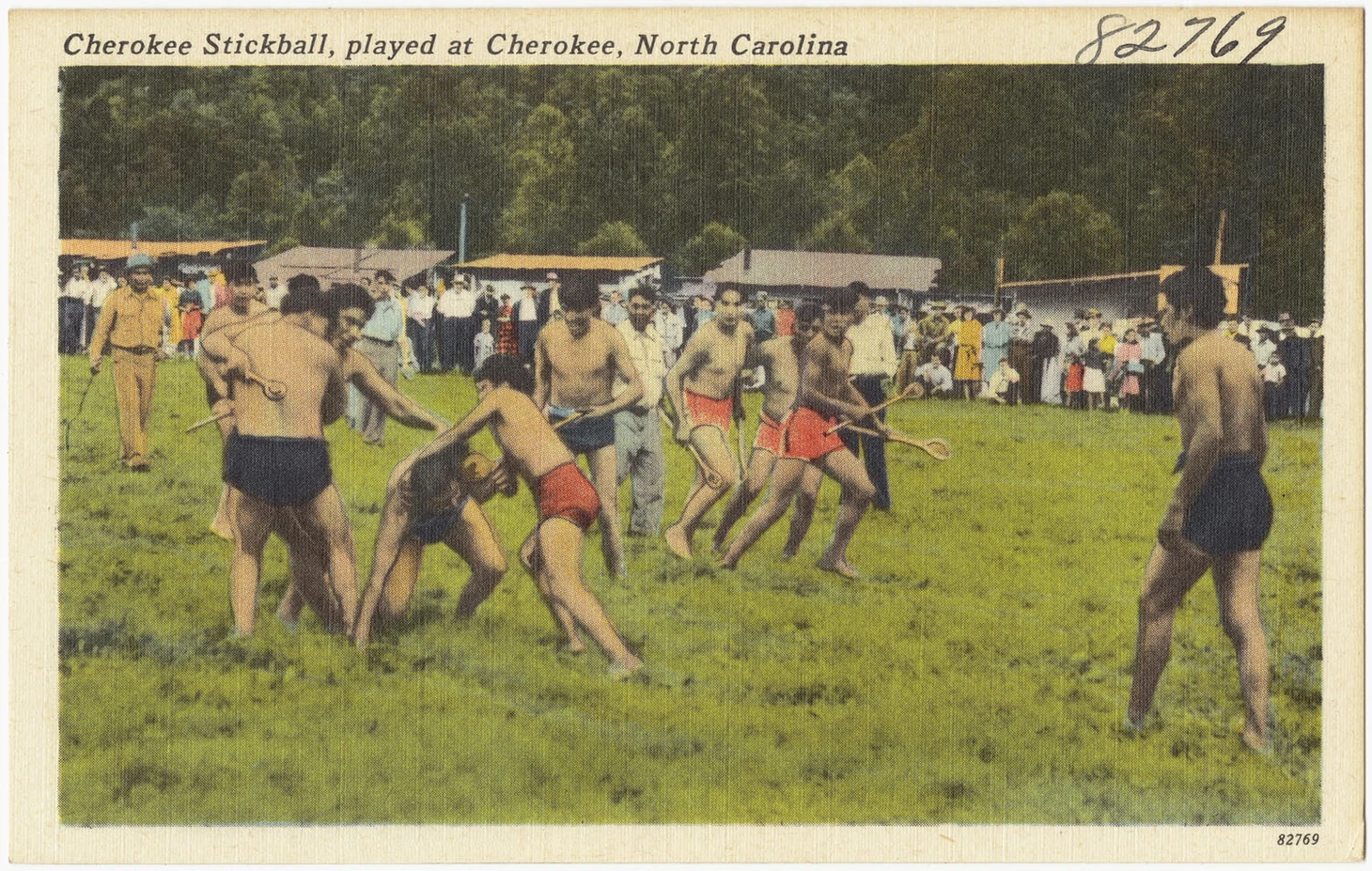

Лакросс был везде одинаковым.

Это и правда, и не очень. Можно говорить о трёх традиционных формах игры в мяч, если ориентироваться на типы клюшек: две короткие на юго-востоке, одна длинная в районе Великих Озёр, одна с большой сеткой на востоке от них. В общих чертах суть игры действительно была одинакова, хотя конкретные правила варьировались от племени к племени, а иногда и от матча к матчу, поскольку у разных игр могли быть свои цели и ритуалы.

Очевидно, что у лакросса были игры-предки, успевшие распространиться на больших территориях, и поскольку племена регулярно контактировали и культурно влияли друг на друга, все варианты игры эволюционировали в одном направлении. И если бы в условном торговом узле на реке Огайо одно племя организовало бы для себя игру, другое мгновенно бы уловило её суть и увидело многие знакомые черты.

Подчеркну, что эти черты были действительно межплеменными, общими для многих коренных народов. Если многие игры европейской традиции по типу крикета или лапты можно охарактеризовать по принципу «бей и беги», то в американской традиции среди игр с малым мячом сложился принцип «лови и беги».

Белые запретили лакросс из-за азартных игр.

Правда на 90%, но есть нюансы. Для начала вспомним, что даже в Европе время от времени церковь осуждала и запрещала различные игры, в том числе шахматы. Когда миссионеры увидели игры индейцев и связанный с ними азарт, отношение к ним было явно негативным.

Но для коренных народов подобный азарт не наносил ущерба, конечно не без исключений. Ставки были своеобразной формой обмена и распределения имущества. Проиграть лук, который можно изготовить самостоятельно за пару часов, - не большая проблема. Даже проигрыш всей собственности не был катастрофой, т.к. индейцы жили общинами и всегда помогали друг другу.

Ситуация изменилась, когда в быт индейцев попали европейские товары и пришёл новый экономический уклад. Проиграть хорошую винтовку, которая могла стоить десятков дней труда, - уже оказалось проблемой, а иногда и вопросом выживания. Неудивительно, что после этого участились споры, драки и даже убийства, связанные со ставками.

Видя это, церковники и чиновники вплоть до середины XX века в разных регионах запрещали различные версии лакросса и многие другие игры. Иногда запрещали ставки или ритуалы, а не саму игру, но без этого индейцы не видели смысла проводить матчи – и их число резко сокращалось.

Канадцы не допускали индейцев в спортивный лакросс.

Правда на 90%, и здесь тоже есть нюансы. Первые канадские энтузиасты второй половины XIX века видели лакросс игрой джентльменов и всячески боролись с любыми проявлениями «профессионализма». Поскольку у джентльменов были деньги, но не было много свободного времени, они с неодобрением смотрели на любые клубы с игроками, которые тренировались и играли за деньги.

Количество скандалов на этой почве было огромным. Были случаи, когда клубы отказывались от матча, хотя уже приехали в другой город, где была толпа болельщиков, с которых организаторы успели взять плату за вход. Из-за таких споров сначала любители создали свою лигу, а потом и профессиональная лига разделилась на две части.

Индейцы жили в бедных резервациях и тяжело трудились, а поскольку лакросс играли с детства, то имели огромное физическое преимущество перед любыми джентльменами. Более того, некоторые команды регулярно разъезжали по Канаде и США, проводя демонстрационные матчи за небольшую плату. Из-за этого белые игроки смотрели на них как на «профессионалов», хотя те зарабатывали сущие копейки по сравнению с белыми юристами, врачами, торговцами.

С 1867 года краснокожим было запрещено играть за белые команды, но индейские клубы никто не отстранял. Все признавали их мастерство и вклад в историю игры, и поражение от индейского клуба не рассматривалось как «потеря чести». На демонстрационных матчах белые даже могли играть с большим количеством игроков, чтобы хоть как-то повысить свои шансы на победу.

Поворотный момент произошёл в 1880 году, когда образовалась National Amateur Lacrosse Association. Организация не допускала в чемпионат всех, кто когда-либо по любой причине заработал деньги как спортсмен. С этого момента вход в мир спорта был закрыт всем индейским клубам и игрокам. Создателям лакросса пришлось сделать упор на собственных турнирах и продолжать гастроли по городам Америки.

Начало XX века отметилось упадком канадского лакросса: сокращалось число клубов, закрывались турниры. По экономическим причинам часть игроков мигрировала в соседнюю страну, некоторые продолжали популяризировать лакросс. Центром развития игры стали университеты северо-востока США, которые по-своему ценили индейцев и регулярно организовывали с ними матчи для своих студенческих команд.

В заключение.

Заблуждений на тему давней истории лакросса-стикбола достаточно много. Они связаны с нехваткой информации, предубеждениями и ошибками. Часть вопросов так и останется без ответов, поскольку достоверные данные безвозвратно утеряны. Тем не менее, сегодня мы во многих смыслах можем разобраться в прошлом гораздо лучше, чем наши предшественники.

Разбираясь в фактах, различных нюансах и беря во внимание исторический контекст, мы стараемся создать полноценное и по возможности объективное представление о корнях игры. В прошлом лакросса много загадок, трагедий и неожиданных поворотов, но именно это и подтверждает особый исторический путь игры, подогревает к ней глубокий интерес.

Источники

Джонатан Карвер, «Путешествия по внутренним частям Северной Америки в 1766, 1767 и 1768»

«Они играют с такой яростью, что часто ранят друг друга, а иногда ломают кость; но, несмотря на эти несчастные случаи, никогда не наблюдается никаких злобных или бессмысленных усилий, чтобы добиться их, и между сторонами никогда не происходит никаких разногласий».

Базиль Галль, «Путешествие по Северной Америке в 1827 и 1828»

«Один из вождей, выйдя на середину площадки, подбросил мяч высоко в воздух. Когда он упал, от двадцати до тридцати игроков бросились вперед и, подпрыгнув на несколько футов от земли, попытались ударить по нему. Множество ударов, наносимых в разных направлениях, привели к тому, что мяч упал на землю, где началась настоящая схватка, и громкий стук палок смешался с криками дикарей».

«Правила игры были самыми примитивными. Двое старейших и заслуживающих наибольшего доверия вождей сидели по одну сторону, у каждого в руках было по десять маленьких клюшек, которые он втыкал в песок каждый раз, когда мяч проходил через калитку. Игра шла до двадцати, но я заметил, что эти ученые мужи никогда не считали больше десяти, так что, когда стало необходимо отметить одиннадцать, все десять палочек были вытащены, а одна из них заменена».

Уиллетт Уильям Маринус, «Рассказ о военных действиях» (1831)

«Утром в день игры игроки с обеих сторон раскрашивают и разукрашивают себя так же, как перед тем, как отправиться на войну. Нарядившись таким образом и сняв всю одежду, которая могла бы их стеснить, они отправляются на назначенное им поле. Время их прибытия выбрано таким образом, что отряды приближаются к полю боя в одно и то же время; и когда они удаляются на расстояние мили в противоположных направлениях, вы слышите звуки военной песни и крики; вскоре отряды появляются во весь опор, как будто вот-вот яростно сойдутся в схватке. Таким образом, они встречаются и вскоре смешиваются вместе, танцуя, пока продолжается шум. Затем наступает тишина: каждый игрок становится напротив своего противника».

Джордж Кэтлин, «Североамериканские индейцы» (1841)

«Бывают моменты, когда мяч падает на землю, и такая беспорядочная масса сбивается вокруг него в кучу и стучит клюшками друг о друга, что никто не может его достать или увидеть из-за пыли, которую они поднимают, что зритель теряет силы и все остальное, кроме чувств; когда сгустившуюся массу из клюшек, голеней и окровавленных носов разносят по разным частям площадки в течение четверти часа, и никто из этой массы не может увидеть мяч, за который они часто дерутся в течение нескольких минут после того, как его сбросили и разыграли на другой части площадки».

Уильям Джордж Бирс, «Лакросс: национальная игра Канады» (1869)

Вождь из резервации Канаваке: «Вы не можете так играть в лакросс. Вы разбиваете головы, режете руки, проливаете кровь. Мы играем целый день; никто не ранен, разве что когда пьян». Очень редко индеец получает травму или даже слегка травмируется, играя со своими собратьями-краснокожими; но когда красные встречаются с белыми, начинается перетягивание каната, и мы виним последнего в его возникновении».

Уолтер Дж. Хоффман, «Замечания об игре с мячом у оджибве» (1890)

«Тот факт, что среди дакотов женщинам разрешено участвовать в игре, считается прекрасным доказательством того, что игра заимствована. Среди большинства других племен женщинам даже не разрешается прикасаться к клюшке для мяча. Игроки часто подвешивают к поясу хвост оленя, антилопы или другого быстроногого животного или крылья быстролетающих птиц, думая, что через это они наделены быстротой животного. Однако никаких специальных приготовлений, предшествующих игре, таких как пиршество или пост, танцы и т. д., не существует».

Рэймонд Дэвид Фогельсон, «Игра в мяч чероки» (1962)

«Возможно, игра приобрела больше атрибутов реальной войны. Игры, вероятно, велись с более убийственной серьезностью, поскольку игра с мячом была, пожалуй, единственным видом деятельности, с помощью которого молодые люди могли завоевать престиж и статус, которые раньше приобретались на тропе войны. Большая агрессия, направленная против белых и других индейских племен, теперь была направлена против соплеменников-чероки из соседних городов или политических округов. Игры приобрели новую серьезность».

Роберт Липсайт, «Лакросс: всеамериканская игра» (1986)

Орен Лайонс, народ Онондага: «Я обычно сидел при свете лампы и смотрел, как он чинит свои бутсы и клюшку — очень-очень аккуратно, и видел, какое удовольствие это ему доставляет. И мне разрешалось возиться с его вещами, а потом бегать в его бутсах и смотреть, как он готовится к игре. А потом я бы пошёл с ним на игру, там были бы моя мама и бабушка, все бы кричали, мужчины потели, глаза людей горели бы, игроки реагировали бы на спонтанность друг друга, как джазовые музыканты. И был бы победитель и проигравший, но, казалось, дело было не столько в игре, сколько в праздновании, в чувстве общности, в гордости за то, что мы вместе».

«Некоторые белые ученые полагают, что игра использовалась либо как суррогат войны, либо как подготовка к войне. Исследователи племени мохоков из Североамериканского индейского колледжа путешествий в своем опубликованном исследовании лакросса отвергают эту точку зрения: «туземцы играли в лакросс ради развлечения, физической подготовки и духовного развития»».

Томас Венум-младший, «Лакросс американских индейцев: младший брат войны» (1994)

«По иронии судьбы, приемы, используемые в игре ирокезов, которая развилась в то, что мы называем лакроссом сегодня, наименее хорошо документированы. Изменения, очевидные в конструкции ирокезской палки, очевидно, параллельны изменениям в обращении с мячом, но подробности того, как именно они это делают, отсутствуют в опубликованных описаниях их игры».

«Похоже, есть поразительное сходство между поэтапным продвижением линий фронта и способом ведения войны, который европейцы принесли в Северную Америку. Доподлинно неизвестно, подражали ли индейцы постоянно наступающим рядам стрелков, но воинственный характер лакросса и включение военной символики во многие его ритуалы предполагают возможность такой адаптации».

«Природа индейских азартных игр на спортивных мероприятиях отличается от евроамериканской и, пожалуй, лучше всего отражается в хладнокровии, проявляемом индейцами, которые проигрывают ставки, - то, что никогда не переставало впечатлять неиндейцев».

Джиллиан Поултер, «Стать местным жителем чужой страны» (2010)

«Игроки из числа коренного населения постепенно были отстранены от игры на основании расового превосходства и навыков, точно так же, как они были отстранены от соревнований на снегоступах. На заре клубного лакросса коренные команды были незаменимы. Они были источником всех знаний белых об игре и представляли собой единственное сложное соревнование, но как только сформировалась критическая масса белых команд, важность местных команд пошла на убыль. <…> Однако нам следует остерегаться воспринимать коренных жителей только как жертв - они выступают против дискриминации белых и расовых предрассудков, поскольку это отрицает их собственную историю борьбы с подобными силами. После того, как им запретили играть в клубах, они организовали ежегодный турнир для коренных команд, который стимулировал игру на межплеменной и внутриплеменной основе».