Лакросс и стикбол: одна игра, две эволюции

Как знакомый нам вид спорта, лакросс сформировался на северо-востоке Америки в середине XIX века при активном участии индейцев и потомков европейцев. Прообраз игры существовал с X века, и за несколько столетий она впитала в себя культурно-ритуальные аспекты жизни коренных народов.

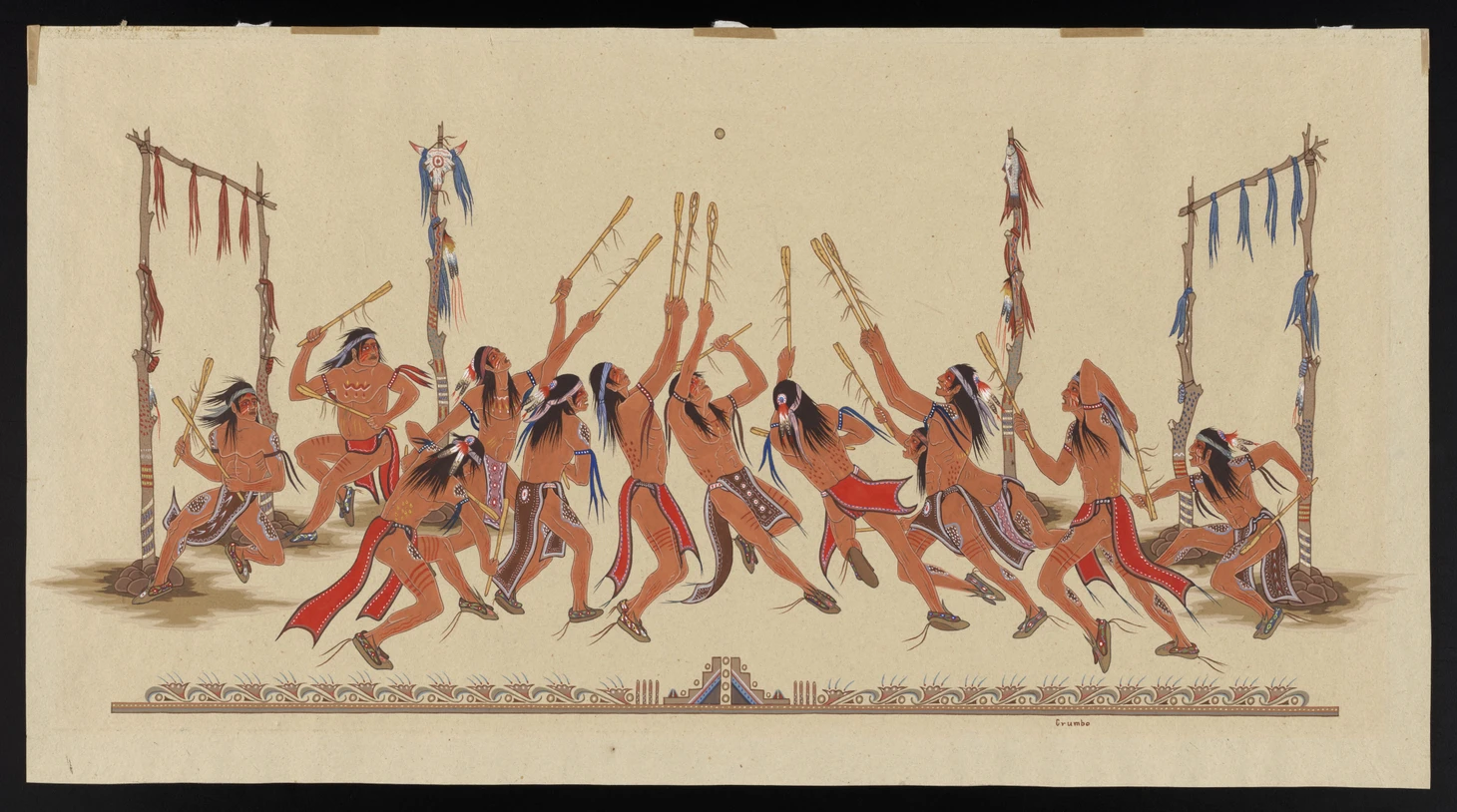

Поводом для игры могли стать: собрание местного совета, встреча соседних племён, праздник урожая, свадьба, похороны или любое другое важное событие. Играли на подарки, на ставки, в целях исцеления и ради всеобщего развлечения. Иногда игра была призвана символически решить конфликт между племенами, но всё же не заменяла дипломатию.

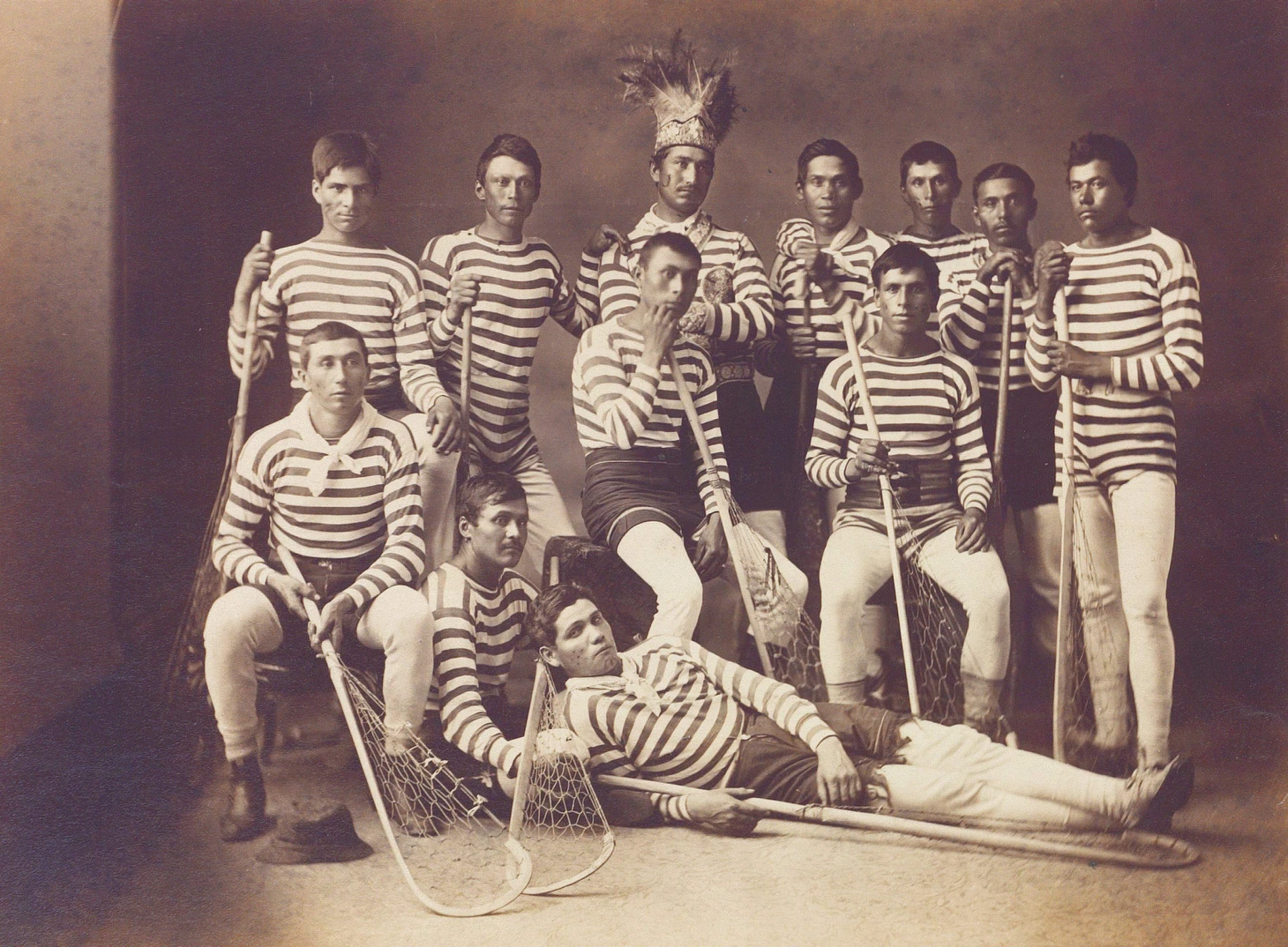

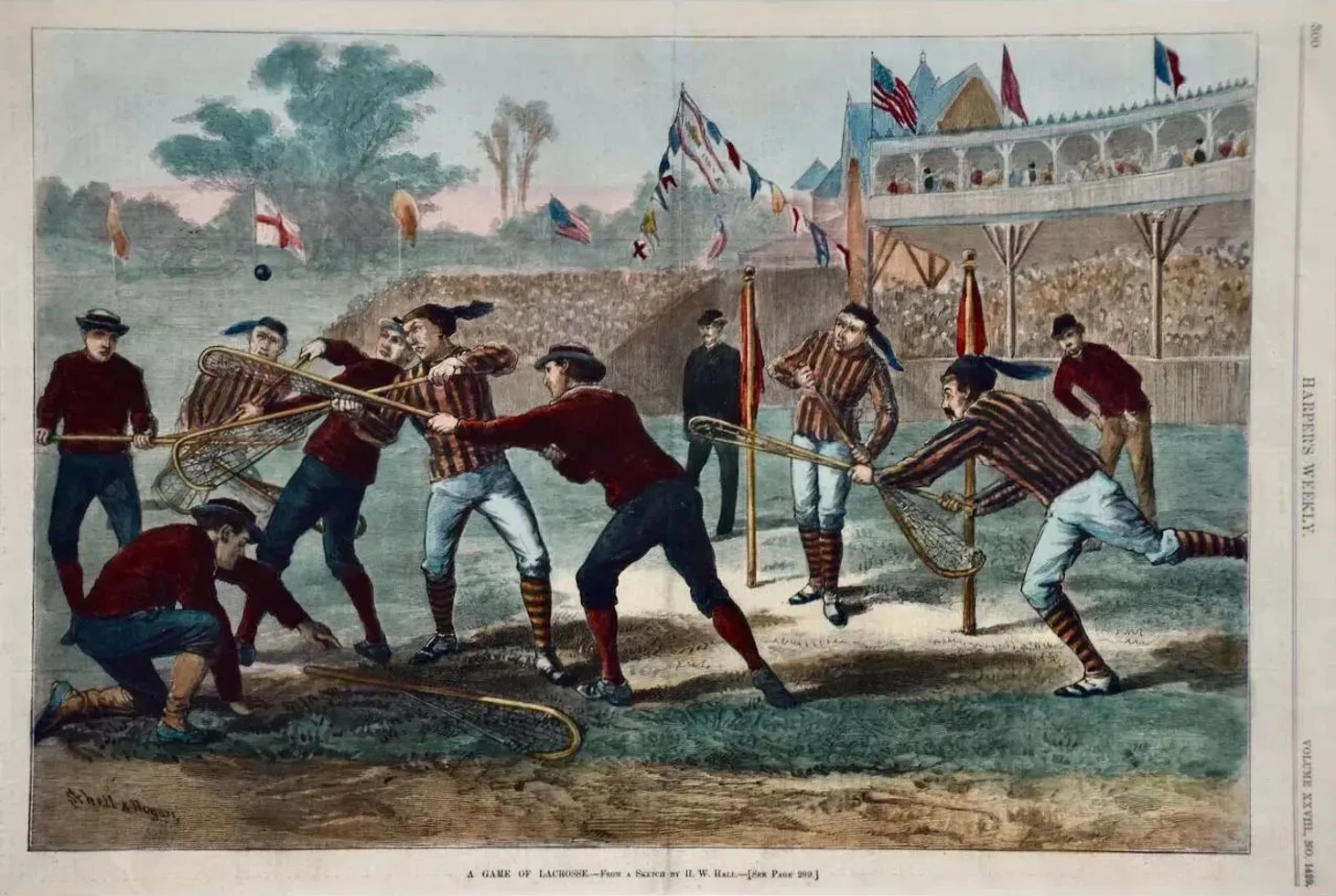

В начале XVIII века интерес к лакроссу начали проявлять французские и английские поселенцы. В 1834 году индейцы мохоки впервые провели демонстрацию игры для жителей Монреаля. Вскоре популярность лакросса начала расти, что привело к активной фазе развития спорта: создавались клубы, проводились матчи и турниры, вводились новые правила.

Индейцы повышали собственное мастерство, открывали свои клубы, регулярно побеждали в чемпионатах, часто обучали белых, но постепенно их влияние на развитие лакросса уменьшалось. Это связано как с ростом количества белых спортсменов, так и с дискриминацией и прямыми запретами на участие в турнирах.

История названия

«Сrosse» или «la crosse» на французском языке означает простую загнутую палку, термин встречается на старых гравюрах, посвящённых бытовым или игровым сценкам. Так до сих пор называют клюшки для хоккея, гольфа и других игр. И когда в XVII веке французские колонисты, в том числе миссионеры, увидели клюшки для индейской игры, они назвали их типичным для своего языка термином.

У индейцев были собственные названия для игры, и они до сих пор сохранились в устной традиции и мифологии. Конечно, новое слово «лакросс» применялось, чтобы облегчить коммуникацию с колониальными властями, и оно постепенно прижилось, но процесс этот затянулся на несколько столетий.

Не всегда легко понять этимологию каждого слова, но есть такие оригинальные варианты: tewa:aráton – двойная сеть (мохоки); dehuntshigwa’es – они бьют круглый объект (онондага); baggataway или baaga`adowe – игра с ударами (оджибве); iitti’ kapochcha to’li’ – игра в мяч деревом (чокто); ishtaboli – палка-мяч, a-ne-tsó – игра в круг, da-na-wah' uwsdi' – маленькая война (чероки); hótti icósi – младший брат войны (маскоги).

Есть и метафорические названия: «игра творца» и «игра исцеления». Они связаны с мировоззрением коренных народов, в котором всё пронизано духами, и все части жизни неразрывно связаны между собой. Как и многие занятия, игра требовала соблюдения определённых ритуалов и позволяла решать личные и общественные задачи.

Связь с хоккеем?

В XIX веке в разных городах мира появились первые клубы по бейсболу, футболу и другим спортивным играм. Монреаль оказался родиной двух таких клубов: по лакроссу в 1842 году, по хоккею на льду в 1877 году. При этом первые матчи по этим видам спорта состоялись здесь ещё раньше.

Сами игры развивались самостоятельно и в отрыве друг от друга. У хоккея на траве в Европе глубокие корни, есть обширные свидетельства и зимних игр. Индейцы при возможности тоже переносили на лёд свои развлечения. Холодная и озёрная Канада предоставила подходящие условия, чтобы хоккей на льду выделился как самостоятельный вид спорта.

Справедливости ради скажу, что связь между играми есть — но в ином контексте, потому что у неё местная природа. В американских археологических музеях очень много клюшек с характерным хоккейным изгибом, рядом с ними выставлены твёрдые мячи из дерева и камня. Так что прадедушкой лакросса мог быть индейский хоккей.

Индейская игра в мяч — стикбол

Стикбол (stickball, палка-мяч) — обобщающий термин для игр с клюшкой и мячом, по существу так можно назвать любую игру данного семейства, ведь в исторических статьях о них лежит один и тот же материал. Но сейчас это понятие, особенно коренной североамериканский стикбол (Indigenous North American stickball), прочно закрепилось за вариантами игр, распространённых среди племён американского юго-востока.

«Стикбол» никогда не был забыт, в него продолжали играть многие племена, хотя на рубеже XIX-XX веков он был на грани исчезновения. Периодом его возрождения считают 1960-80-е годы, когда ценители традиций решили организованно подойти к вопросу сохранения и популяризации своей культуры. Они регулярно проводят турниры и показывают игру на народных фестивалях.

Если кратко передать суть правил и отличий от лакросса, то в стикболе две клюшки, они короче и у них заметно меньше головы с сетками. Вместо ворот – одиночный столб, и задача игрока – попасть мячом в отмеченную точку. Игра более контактная и жёсткая, под стать многим другим традиционным играм.

Так что стикбол – это своего рода брат-близнец лакросса до эпохи спорта; игра, которая по духу отвечает своим корням. При этом правила народа чокто отличаются от правил чероки, чикасо, маскогов или семинолов. Иногда даже говорят, что матчи по стикболу никогда не повторяются, потому что правила меняются в каждой игре.

С недавнего времени некоторые организации продвигают использование исконных названий для этих игр, таких как anetsa или tewaarathon, чтобы подчеркнуть связь игроков со своими предками. Это один из способов сохранения национальной идентичности коренных народов.

Сходства и отличия

По историческим описаниям и старым изображениям можно понять, что в общих чертах индейская игра в мяч была везде одинаковой, хотя в зависимости от местных традиций встречались заметные отличия, особенно в подготовительных ритуалах. Преимущественно играли мужчины, но иногда и женщины; в редких случаях они противостояли друг другу.

Как правило, во время игр на поле с каждой стороны было не более 10 человек. Когда собирались деревни или целые племена, команды выставляли по 100, 300 и даже 600 человек, но они участвовали в мероприятии по очереди. Так что одновременно на поле с каждой стороны было до 50-60 игроков. Количество зрителей могло достигать нескольких тысяч.

Роль ворот могли выполнять два столба с перекладиной или без, одиночный шест, пара деревьев, две груды камней, а также просто вырытая ямка или нарисованный круг. Для «забитого гола» чаще всего нужно было забросить мяч в ворота или попасть по шесту, реже – коснуться его мячом или пробежать между столбами. За правильностью определения голов следили старейшины.

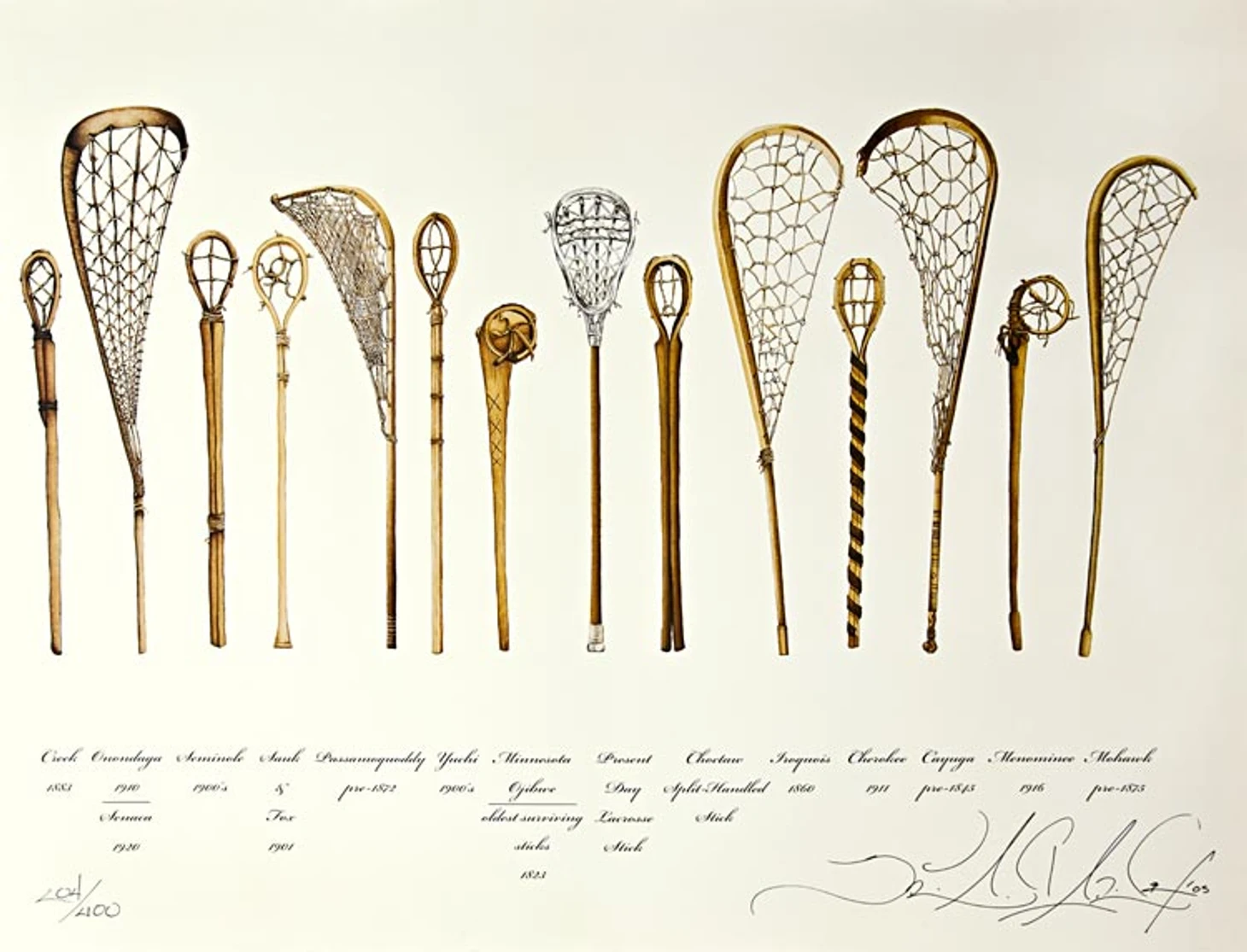

На юго-востоке использовали две короткие клюшки с овальной головой, в районе Великих Озёр – одну с круглой головой, а у индейцев северо-восточного региона зародился известный вариант длинной клюшки с закреплённой открытой сеткой. Именно в эту область прибыли английские и французские колонисты, и именно здесь в будущем сформировался лакросс.

Клюшки и мячи

Археологические находки указывают, что древнейшие клюшки X-XI веков были короткими палками с выемками для удержания мяча. Постепенно края клюшек стали загибать в круг и делать закрытые, а потом и открытые карманы из корней ели или кожи животных. Клюшки изготовляли из гикори, ясеня, вяза или липы. Как и боевые или охотничьи инструменты, их так же украшали рисунками, перьями, шерстью и талисманами.

Большая свободная сетка — самая поздняя модификация. Считается, что индейцы, освоившие технику сгибания древесины и плетения сетей, давно пришли к этому изобретению, но его хронология не поддаётся определению. Возможно, европейские материалы привели к каким-нибудь нововведениям, но точных сведений на этот счёт никто не зафиксировал.

Мячи индейцы первоначально делали из резного или обугленного дерева, даже из сосновой коры, позже стали изготовлять их из кожи оленей и не только, набивая её шерстью или волосами, сшивая края сухожилиям или древесной корой. Перед наполнением оболочку смачивали, так что по мере её высыхания начинка сжималась и становилась очень плотной.

Ворота и вратари

В 1860 году популяризатор лакросса Уильям Бирс издал первые письменные правила игры. Он призывал использовать клюшки с плоским карманом и ввёл резиновый мяч, от которого вскоре временно отказались. А вот ворота в регламенте описаны исключительно как флагштоки без перекладин. Знакомые нам ворота с сеткой появились в 1897-м, и лишь спустя годы стали общепринятой нормой.

Вратарская клюшка была такой же, как и у полевых игроков, или чуть крупнее. И это объяснимо: карман был довольно большим, и необходимости создавать отдельный класс клюшки не было. Защитная экипировка появилась тоже не сразу, и как минимум до 1950-х её заимствовали из других видов спорта, в основном из бейсбола.

Примерно в это же время начались эксперименты с формой клюшки. К концу 1960-х клюшки стали меньше и их начали делать из алюминия и пластика. Как следствие, бросать стало легче — и мяч стал быстрым и опасным. В 1971 году обстоятельства созрели, и в студенческих правилах впервые закрепилось положение о вратарских клюшках и защитной экипировке.

По сути это всё было компенсацией для вратарей, так как ловить мяч в новых условиях стало заметно труднее. Забавно, что в итоге обычные клюшки теперь почти ничем не похожи на своих предшественниц XIX века, а вратарские в каком-то смысле вернулись к оригинальным размерам.

Шаг в сторону и обратно

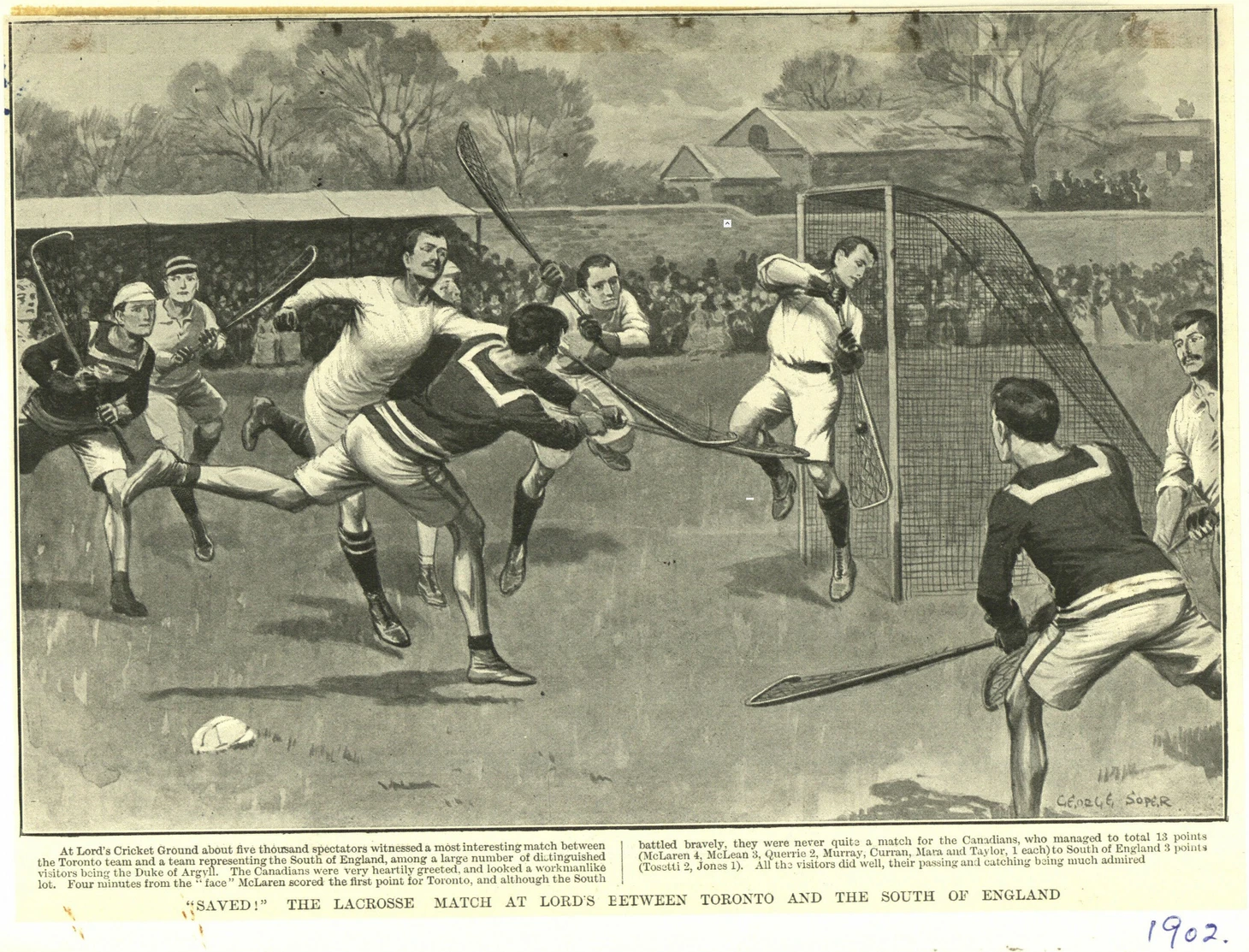

Вернёмся назад по хронологии и отметим, что лакросс в 1867 году попал в Англию, Ирландию и Шотландию, когда акцент в игре был ещё направлен на пас и тактические решения. В Канаде и США же игра постепенно видоизменялась, и со временем накопились отличия в размерах игрового поля, ворот и различных нюансах правил.

И когда в 1974 году была основана Международная федерация лакросса (Federation of International Lacrosse), она длительное время занималась разработкой компромиссных правил и терминологии для всех стран-участниц. Среди прочего организация также занималась «гармонизацией» женского и мужского лакросса.

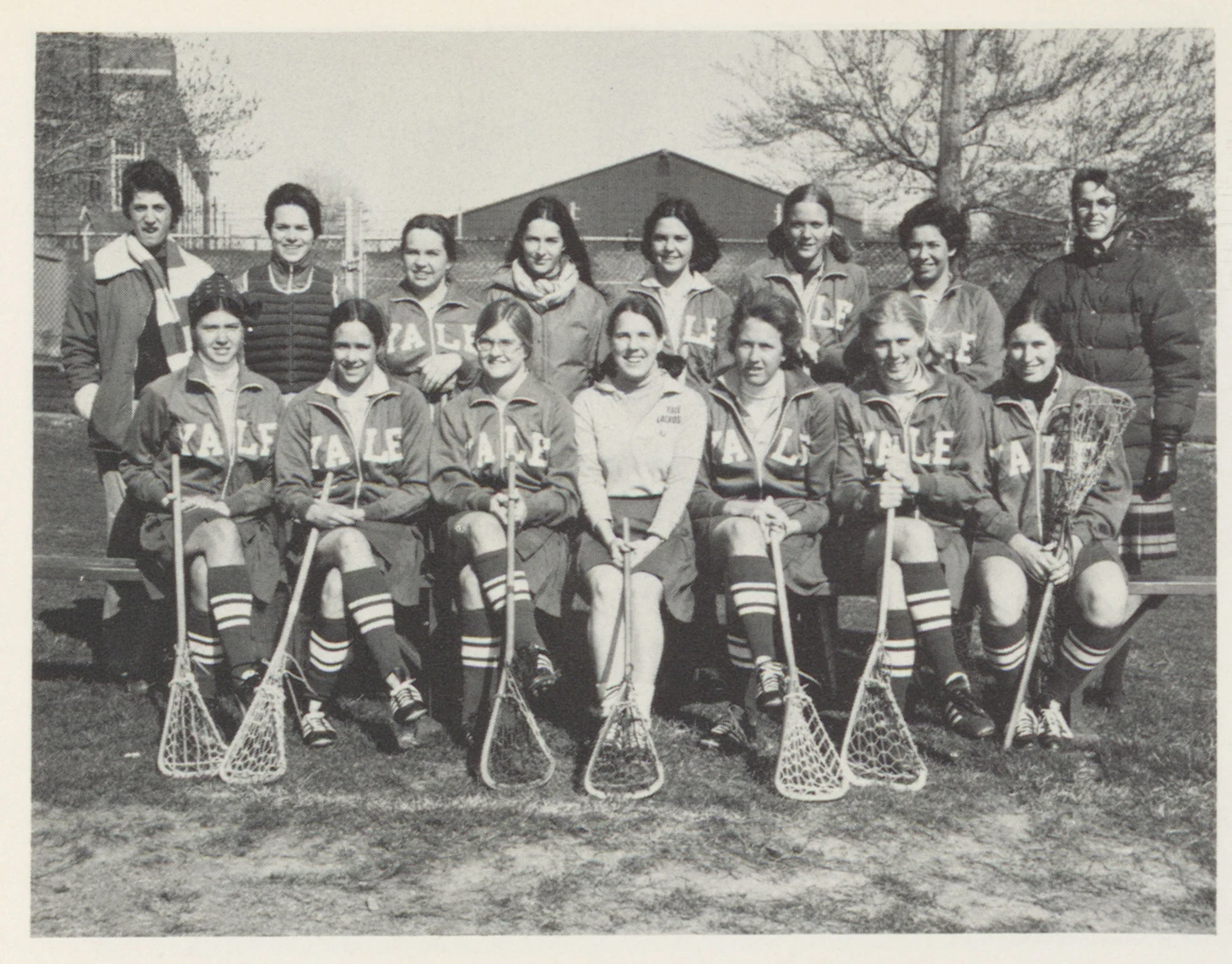

Дело в том, что женский лакросс зародился в Шотландии в 1890 году и развивался исходя из идеи «женской утончённости» независимо от мужского лакросса, хотя источником вдохновения для этой версии игры послужил матч 1884 года мужских клубов Монреаля и резервации Канаваке. Спустя десятилетия женский лакросс «вернулся» в Америку и начал набирать популярность.

Как заметку на полях, вкратце упомяну бокс-лакросс, зародившийся в 1930-е годы в Канаде, а также современные подкатегории лакросса по типу олимпийского или интеркросса. В контексте статьи они являются производными второго порядка, которые образовались из спортивного лакросса, поэтому остаются за скобками исследования.

Что в итоге?

История лакросса-стикбола показывает любопытный пример разделённой эволюции и адаптации игры. В конкретном смысле не существовало единых правил, но это был комплекс родственных игр, разбросанных в разных регионах, которые могли пройти путь собственного объединения и унификации.

Стандартизация – естественный процесс, он затронул почти все известные спортивные игры, чьё разнообразие осталось в прошлом. Но в случае лакросса в этот процесс вмешалось внешнее европейское влияние, что и подтолкнуло индейское общество к сознательной попытке возродить к жизни традиционный вариант игры.

В XXI веке лакросс и стикбол существуют как отдельные игры, не оказывающие друг на друга прямого влияния. Между ними поддерживается культурная и символическая связь, часть лакросс-организаций финансируют программы по сохранению и развитию стикбола. Иногда одна из игр служит вдохновением, чтобы заинтересоваться другой и вспомнить их общие исторические корни.

Источники

Большинство выводов и предположений, особенно связанных с описанием древности, основаны на этнографических и исторических материалах. Рекомендую ознакомиться с самыми интересными фрагментами. Это отнимет всего несколько минут, зато позволит узнать важные детали и закрепить впечатление от прочитанного.

Жан де Бребёф, «Рассказ о том, что произошло в стране Гуронов в 1636»

1. «Из трёх видов игр, особенно распространенных среди этих народов, а именно игр в кросс, кости и шары, и соломку, первые два, как они говорят, являются наиболее целебными. Разве это не достойно сострадания? Если есть бедный больной человек, лихорадящий телом и почти умирающий, какой-нибудь несчастный колдун закажет для него игру в кросс в качестве охлаждающего средства. Или иногда сам больной человек будет мечтать, что он умрёт, если вся деревня не организует матчи по кроссу, чтобы играть за его здоровье. И как бы мало они ни верили ему, вы увидите их на прекрасном поле, как деревня состязается с деревней, кто лучше сыграет в кросс, и держат друг против друга пари на бобровые мантии и фарфоровые воротники, чтобы возбудить больший интерес».

Жак Шарль Сабревуа (1718)

1. «Летом они много играют в кросс, двадцать или больше с каждой стороны. Их бита представляет собой своего рода маленькую ракетку, а мяч, которым они играют, сделан из очень тяжёлого дерева, немного больше, чем мячи, которые мы используем в теннисе. <…> Всё это очень занимательно и интересно наблюдать. Часто одна деревня играет против другой, потаватоми против оттава или гуронов, за очень значительные призы. Французы часто принимают участие в этих играх».

Ксавье де Шарлевуа, «Дневник путешествия по Северной Америке» (1744)

1. «Игра ведется с мячом и двумя палками, оттянутыми назад и оканчивающимися на своего рода ракетке. Устанавливаются два столба, которые служат границами и находятся на расстоянии друг от друга пропорционально количеству игроков. Например, если их несколько, то между ними будет половина расстояния. Игроки делятся на две группы, каждая из которых имеет свою собственную стойку; и задача заключается в том, чтобы довести мяч до стойки противника, не упав на землю и не коснувшись его рукой. Если что-либо из этого происходит, игра проиграна, если только тот, кто совершил ошибку, не исправит ее, одним ударом загоняя мяч в аут, что часто бывает невыполнимо. Эти дикари настолько искусны в ловле мяча своими навесами, что такие игры иногда длятся несколько дней подряд».

Эбенезер Элмер, «Экспедиция в Канаду в 1776»

1. «После обеда индейцы устроили общую игру в мяч — она выполняется палками, изогнутыми на конце, которыми они бьют, а изгиб заполнен сеткой; ими они перебрасывают мяч с одного поля на другое. Игра выигрывается, если игрок перебросит мяч определённое количество раз за линии, установленные на стороне его противника. В этой игре участвовало по 15 или 20 человек с каждой стороны. Линии были расставлены на расстоянии сорока или пятидесяти родов друг от друга, и в перекидывании мяча они демонстрировали величайшую ловкость и не меньшую активность и выносливость, продолжая с огромной яростью бегать по полю по меньшей мере два часа».

Джон Лонг, «Путешествия и странствия индейского переводчика» (1791)

1. «Индейцы играют с большим юмором, и даже когда кто-то из них в пылу игры ударяет другого своей палкой, это не вызывает негодования. Но этих несчастных случаев тщательно избегают, так как известно, что сила, с которой они бьют, может сломать руку или ногу».

Льюис Генри Морган, «Лига ходеносауни, или ирокезов» (1851)

1. «У ирокезов игра в мяч, отадажишкваaгe (o-tä-dä-jish'-quä-äge), из подобных развлечений была любимой. Эта игра восходит к отдаленной древности, она широко распространена среди красной расы, и в нее играли с таким пылом и воодушевлением, что этому едва ли можно поверить. Играли небольшим мячом из оленьей кожи две партии игроков, обычно от шести до восьми человек в каждой».

2. «В древние времена ирокезы использовали плотный мяч-клубок. Ракетка делалась также без переплета, со сплошной круглой головкой. Впоследствии они заменили их кожаным мячом и ракеткой с переплетом современного типа. Эти замены произошли так много лет назад, что дата их утеряна».

Джордж Копвей, «Традиционная история и характерные зарисовки народа оджибве» (1851)

1. «Каждый мужчина и каждая женщина (женщины иногда участвуют в этом виде спорта) вооружены палкой, один конец которой немного изогнут, как небольшой обруч, около четырех дюймов в окружности, к которому прикреплена сетка из сырой кожи глубиной два дюйма».

Иоганн Георг Коль, «Китчи-гами. Странствия вокруг озера Верхнее» (1860)

1. «Мячи сделаны из белой ивы и вырезаны вручную идеально круглыми: на них вырезаны кресты, звезды и круги. Тщательность заботы о мячах достаточно ясно показывает, насколько высоко ценится эта игра. Французы называют её «jeu de crosse». Великие игроки в мяч, способные забросить мяч так высоко, что он исчезает из виду, достигают среди индейцев той же славы, что и знаменитые бегуны, охотники или воины».

Николас Перрот, «Воспоминания о нравах, обычаях и религии дикарей Северной Америки» (1864)

1. «Мужчины и женщины, юноши и девушки - все они играют на той или иной стороне и делают ставки в зависимости от своих возможностей. Эти игры обычно начинаются после исчезновения снега и льда и продолжаются до времени посева».

Уильям Джордж Бирс, «Лакросс: национальная игра Канады» (1869)

1. «На крупных матчах индейцы были более разборчивы использовали для каждых ворот один шест или столб, восемь футов высотой и два дюйма в диаметре, или ворота с двумя шестами в настоящее время. Расстояние от ворот до других варьировалось пропорционально количеству игроков, от пятисот ярдов до полумили и более. Потаватоми, сиу, дакоты, чероки, сауки, оджибве, ирокезы, алгонкины и почти все племена использовали один шест. Четыре первых просто требовали, чтобы мяч был брошен за линию этого кола; оджибве, ирокезы, алгонкины и т.д. требовали, чтобы мяч ударялся о шест».

Уильям Уоллес Браун, «Некоторые игры в помещении и на открытом воздухе индейцев вабанаки» (1889)

1. «Среди вабанаки в нее играли как женщины, так и мужчины, но, за редкими исключениями, никогда в одно и то же время и в одном и том же месте, поскольку охотники и воины играли в мяч, чтобы набраться мышечной силы, стимулировать свою доблесть и увеличить быстроту ног».

Уолтер Дж. Хоффман, «Замечания об игре с мячом у оджибве» (1890)

1. «Если игрок с мячом одной стороны достигает противоположных ворот, ему необходимо бросить мяч так, чтобы он коснулся стойки. Это всегда сложная задача, потому что даже если мяч направлен правильно, один из многочисленных игроков, окружающих стойку в качестве охранников, может перехватить его и бросить обратно в поле».

Джон Н. Б. Хьюитт, «Американский антрополог» (1892)

1. «В игру играли весной, летом и осенью; и раньше игроки раскрашивали и украшали себя в наиболее одобренном ими стиле. Игра обычно начинается днем; редко, если вообще когда-либо, утром. За ней обычно следуют танцы ночью, сопровождаемые пиром».

Уолтер Дж. Хоффман, «Индейцы меномини. Четырнадцатый ежегодный отчет Бюро этнологии» (1896)

1. «Четыре или пять ремешков проходят через отверстия в обруче и пересекаются в центре, образуя сетчатый карман, в котором мяч может находиться наполовину скрытым. Когда мяч пойман, бегун несет клюшку почти горизонтально перед собой, быстро перемещая ее из стороны в сторону, и в то же время поворачивая клюшку так, чтобы мяч всегда был впереди и удерживался карманом. Это постоянное качающееся и вращательное движение имеет тенденцию не давать игрокам противоположной стороны выбить мяч или сместить его ударом клюшки».

2. «Игроки часто подвешивают к поясу хвост оленя, антилопы или другого быстроногого животного, или крылья быстролетающих птиц, с мыслью, что через это они наделяются быстротой животного».

Стюарт Кулин, «Игры североамериканских индейцев» (1907)

1. «Мяч, используемый с ракеткой, был либо деревянным (чиппева, помо, санти, виннебаго), либо из оленьей кожи, набитой волосами. Деревянный мяч, по-видимому, является более старой и, возможно, изначальной формой. <…> Иногда использовались одиночные столбы (Майами, Миссисауга, Чиппева [Миннесота], Чинук). Ранний отчет о Маскоги описывает их как устанавливающих квадратный мат в качестве мишени в своей игре с мячом. Аналогичный объект можно найти на площадке для игры с ракеткой в Новом Орлеане. У чокто ворота были соединены шестом наверху».

2. «Ракетка менее распространена, чем шинни, и ограничена алгонкинскими и ирокезскими племенами Атлантического побережья и региона Великих озёр; и их соседями, дакота, на западе и мускогскими племенами на юге. Она снова встречается среди чинуков и салиш на северо-западе и в ограниченной области в Калифорнии. Она не зарегистрирована на юго-западе».

3. «Доктор Уильям Джонс сообщает мне, что в лакросс, в который обычно играют мужчины в одиночку, также играют мужчины и женщины на противоположных сторонах, причем мужчины используют клюшки, а женщины — руки. В этом последнем случае ворота, калитки, находятся ближе друг к другу, чем когда мужчины играют в одиночку».

4. «Дж. Н. Б. Хьюитт сообщил автору, что кора в качестве сетки использовалась только для замены сухожилий, когда этот предмет был недоступен. Использовалась кора скользкого вяза, прокипяченная в воде, чтобы сделать ее гибкой».

Карри Альберта Лоуфорд, «Ремёсла ирокезов» (1945)

1. «Мужчины вкладывали много труда в тщательно подготовленные снегоступы, снежные змеи, копья, дротики, клюшки для лакросса, бирки и другие предметы, используемые в играх. <…> В лакросс играли американские индейцы за несколько столетий до открытия Америки. Он был описан французским торговцем в 1662-1669 годах и миссионером еще раньше. В древние времена использовался деревянный мяч, сделанный из капа или сучка дерева. Позже в обиход вошел небольшой мяч из оленьей кожи, плотно набитый мхом или волосами и зашитый сухожилиями. Первоначальная бита имела твердую изогнутую голову. Позже появилась ракетка с изогнутым концом, через который была натянута сетка из сухожилий или ремней из оленьей кожи до точки, расположенной высоко на ручке. Эти ракетки иногда украшались резьбой».

Роберт Юджин Ритценталер, «Лесные индейцы западных Великих озер» (1991)

1. «Мяч, размером примерно с бейсбольный, был обтянут оленьей кожей и набит шерстью. Раньше обугливали деревяшку, пока она не уменьшалась до нужного размера, или вручную вырезали мяч из ивы. Некоторые племена вырезали на шаре узоры - звезды, круги или кресты, а другие раскрашивали его в символические красно-черные или красно-желтые цвета, которые, вероятно, были символами племен. У каждого мужчины была своя ракетка - молодое деревце длиной около трех футов и десяти дюймов, загнутое с одного конца в виде круглой петли, на которую была натянута кожаная сетка. Ракетка ирокезов имела более крупную треугольную сеть; когда белый человек перенял игру у индейцев, он также перенял этот стиль игры».

Томас Венум-младший, «Лакросс американских индейцев: младший брат войны» (1994)

1. «И [барабанная] палочка, и клюшка для лакросса были очень похожи на боевую дубинку, распространенную у многих племен, включая оджибве и народы ирокезов, которая заканчивалась шаром. То, что эти материальные объекты имели одинаковую форму, казалось, выражало некую древнюю, скрытую связь или ритуал между музыкой, игрой и войной, выходящий за рамки простых функций предметов».

2. «Я вспомнил старейшин оджибве с Верхнего озера, которые рассказывали мне об играх своей юности - о том, как в твердом деревянном шаре, вырезанном из обугленного сучка дерева, были проделаны два отверстия, чтобы он издавал свистящий звук, когда летел к их головам, и как каждый мужчина сделал свою собственную клюшку из белого ясеня и украсил ее символами, имевшие личное значение».

Жаль, мало плюсов и нет комментов.