Хроническая травматическая энцефалопатия: как учёные шаг за шагом исследуют болезнь, которая меняет спорт

Хроническая травматическая энцефалопатия: как учёные шаг за шагом исследуют болезнь, которая меняет спорт

Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — это диагноз, который в последние годы всё чаще обсуждают в спорте. От американского футбола и бокса до хоккея и даже профессионального футбола — повторяющиеся удары по голове могут приводить к разрушительным последствиям.

Проблема в том, что ХТЭ можно подтвердить только после смерти. Именно поэтому существует целая система банков мозга, где исследователи шаг за шагом изучают ткани атлетов, пытаясь понять механизмы болезни.

В одном из таких банков в больнице Маунт-Синай (Нью-Йорк) процесс диагностики ХТЭ состоит из десяти этапов. Разберем как все это выглядит.

Шаг 1. Извлечение

Сразу после смерти, в идеале в течение 24 часов, у донора извлекают мозг.

Процедура занимает час. Мозг извлекают в целости и сохранности, разрез зашивают, а тело возвращают в похоронное бюро.

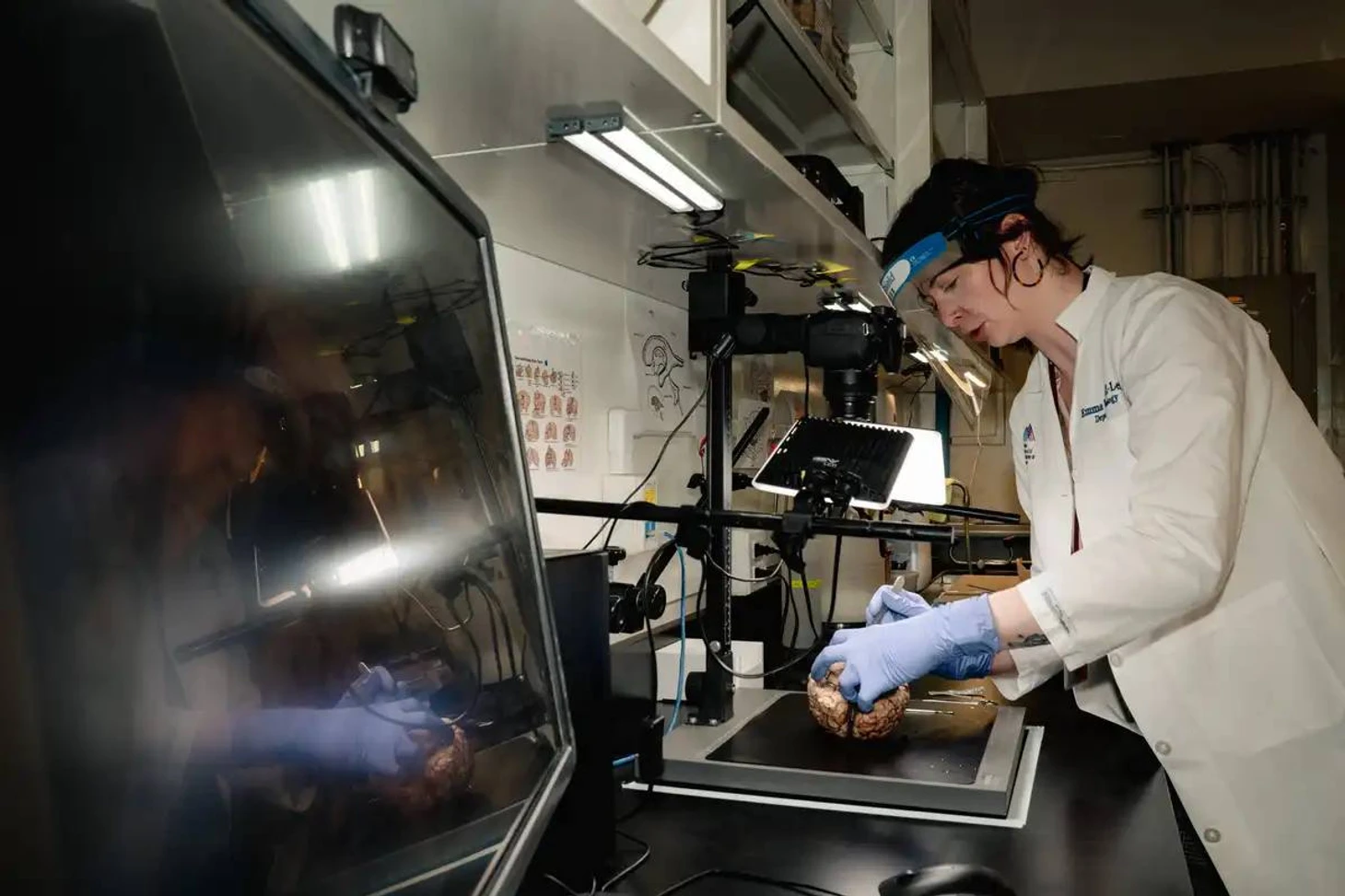

Шаг 2. «Нарезка»

Свежий мозг обычно разделяют на две доли, или полушария. Одну половину разрезают на более мелкие части и замораживают для дальнейшего изучения, а другую погружают в формалин и фиксируют. Этот процесс может занять две-три недели, пока раствор проникает в ткани. Фиксация целого мозга занимает больше времени — около месяца.

Свежая мозговая ткань слишком мягкая, чтобы её можно было аккуратно разрезать, но фиксированная ткань достаточно плотная, чтобы её можно было нарезать тонкими ломтиками. Этот процесс называется «нарезка хлеба». Гладкие срезы, сделанные длинной бритвой с одним лезвием, помогают избежать появления следов и неровностей на ломтиках. Как только лезвие начинает застревать, его меняют.

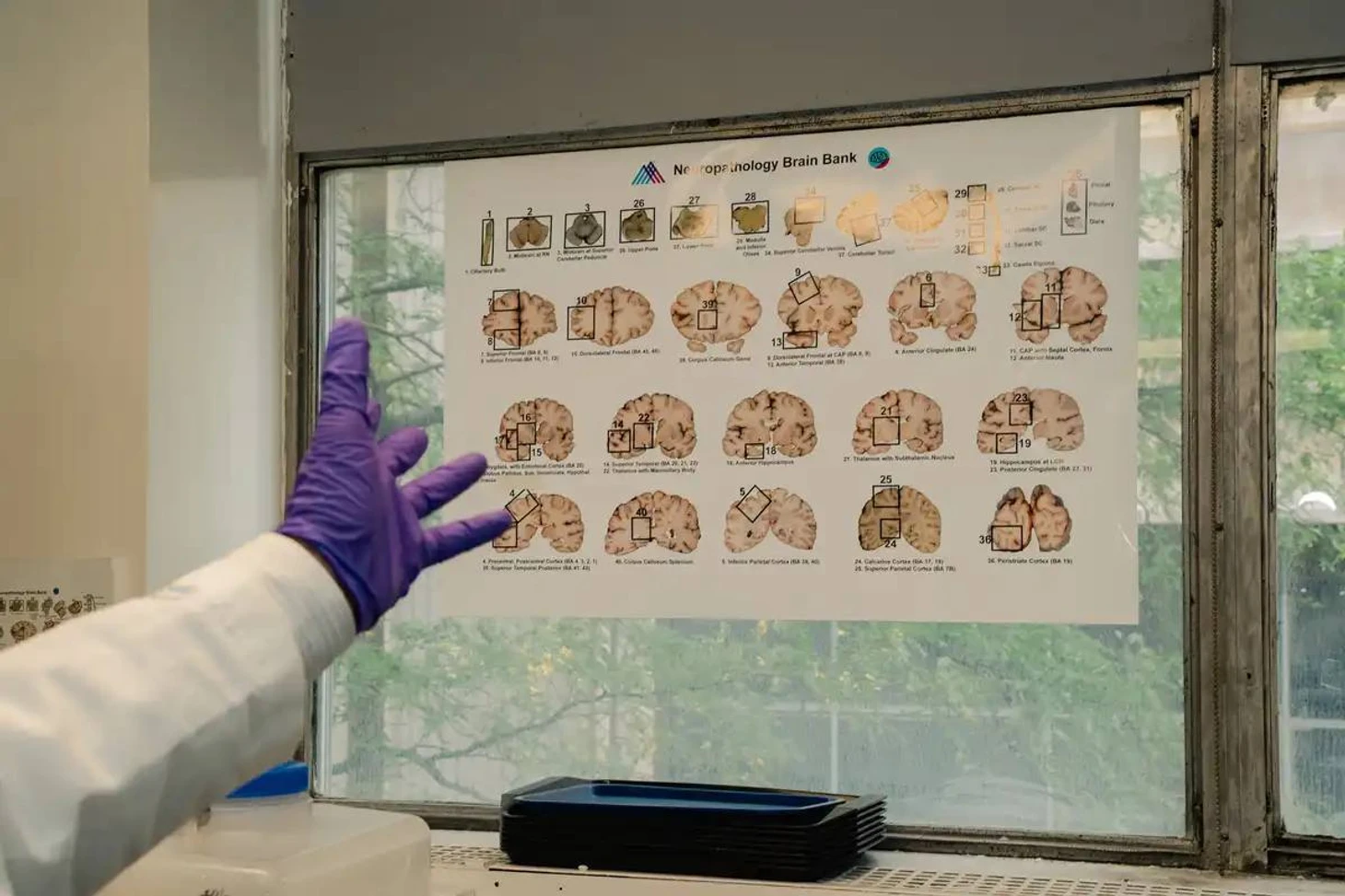

Шаг 3. Разделение

После того как мозговая ткань нарезана тонкими ломтиками, специалисты банка мозга извлекают 40 небольших фрагментов для дальнейшей обработки.

Лезвием бритвы вырезаются чистые участки ткани, которые помещаются в пронумерованные пластиковые кассеты. Из фиксированного мозга вырезают около 40 небольших образцов. Каждый помещают в пронумерованную кассету. Эти срезы будут основой для будущего анализа.

Шаг 4. Заморозка

Нужные участки помещают в небольшие пакеты, а затем мгновенно замораживают между металлическими пластинами, лежащими на сухом льду. Цель состоит в том, чтобы обработать и заморозить свежий мозг в течение двух часов после извлечения из тела донора, чтобы свести к минимуму его порчу.

Заморозка повреждает клетки, но сохраняет химический состав ткани. Исследователи по всей стране запрашивают замороженные ткани для молекулярных и биохимических исследований.

Для долгосрочного хранения банк мозга помещает свежие ткани в морозильные камеры с температурой минус 80 градусов по Цельсию. Образцы фиксированных тканей должны пройти дополнительные этапы обработки, чтобы стать стабильными при комнатной температуре.

Важно уложиться в два часа после извлечения, чтобы сохранить химический состав мозга. Эти образцы используют для молекулярных и биохимических исследований.

Шаг 5. Обработка

Небольшие кассеты с зафиксированной мозговой тканью помещают в аппарат для обработки тканей примерно на 24 часа. В аппарате используется ряд химических веществ и соединений, в том числе этиловый спирт и парафин, для удаления воды и дальнейшей стабилизации тканей.

Шаг 6. Заливка

После суток обработки 40 срезов мозговой ткани становятся плотными и стабильными при комнатной температуре. Каждый срез помещают в металлическую форму, покрывают расплавленным воском и дают ему застыть, превращая в твёрдый блок.

Теперь блоки можно хранить при комнатной температуре или перенести обратно в лабораторию, чтобы нарезать их тонкими ломтиками для анализа.

Шаг 7. «Микро-Нарезка»

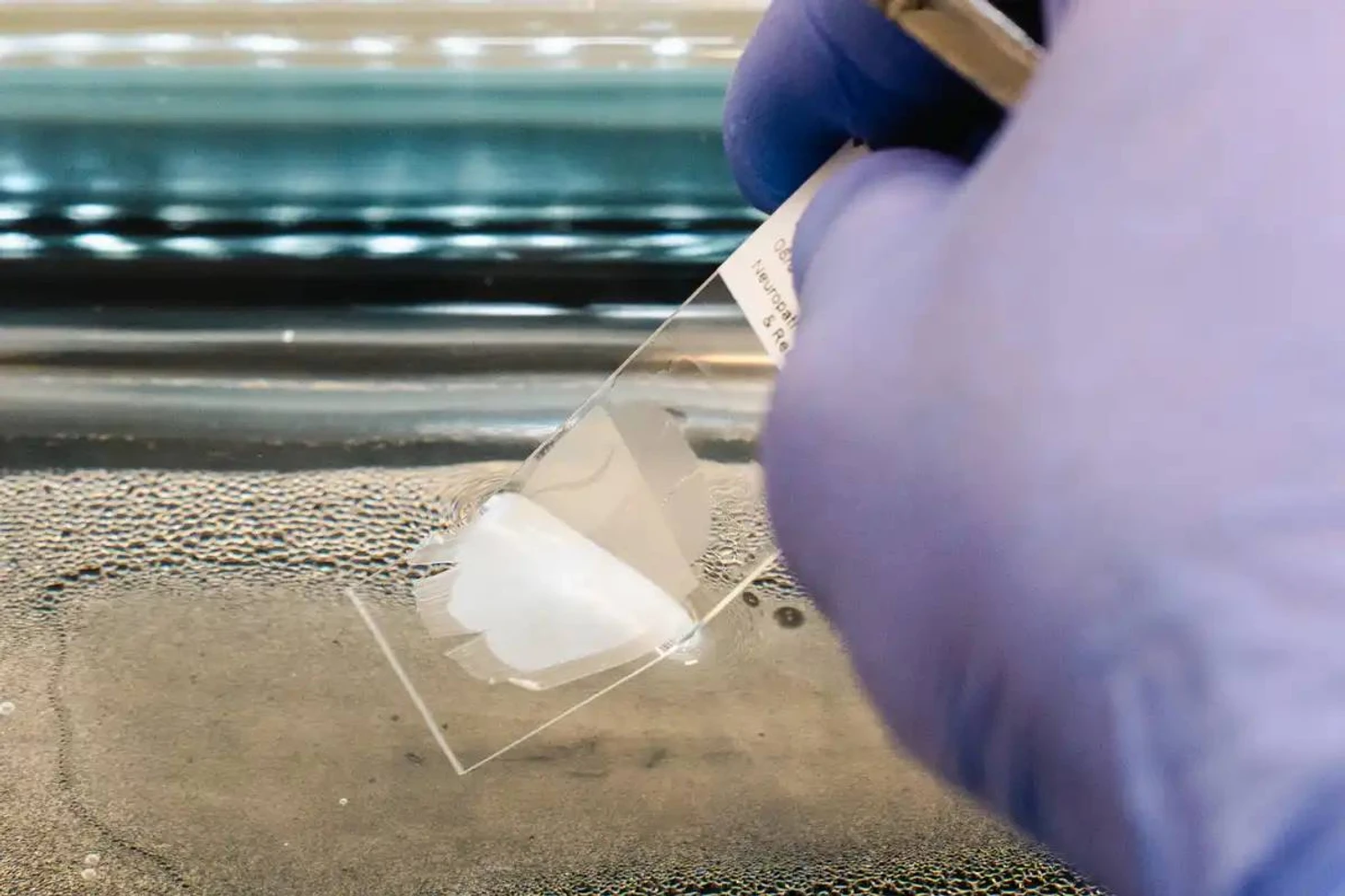

Каждый кусочек мозговой ткани замачивают в холодной воде, чтобы воск затвердел, а затем помещают в микротом — прибор, который делает точные срезы толщиной в микрон или миллионную долю метра. (Толщина человеческого волоса составляет около 100 микрон.)

В изящном танце блок покачивается на неподвижном лезвии, срезая непрерывную ленту из воска и ткани. Лента плавает в лотке с водой, разделяется на отдельные кусочки, а затем фиксируется на предметных стёклах, погружённых в воду. Затем бледные полупрозрачные предметные стёкла переносят в другой конец зала для окрашивания.

Шаг 8. Окрашивание

Чтобы увидеть патологию, ткани окрашивают химическими реактивами. В зависимости от задачи используют разные красители: одни выявляют сосудистые изменения, другие — скопления тау-белка, главного маркера ХТЭ.

Шаг 9. Сканирование

Стопки окрашенных предметных стёкол загружаются в сканер стоимостью полмиллиона долларов.

Полученные сканы увеличиваются в 400 раз, а размер файлов измеряется в гигабайтах. Одно сканирование может содержать «в 10–100 раз больше данных, чем МРТ».

Шаг 10. Диагностика

Патологоанатомы изучают изображения и ищут ключевые признаки ХТЭ — локальные скопления аномального тау-белка.

Для сравнения: при болезни Альцгеймера белок распределён не так как при ХТЭ — в характерных «мишенях» вокруг сосудов или в слабых зонах мозга.

Что это значит для спорта

Каждый из этих шагов — путь к пониманию того, что происходит в мозге спортсмена после сотен ударов по голове.

Сегодня ХТЭ можно подтвердить только посмертно. Но исследователи работают над тем, чтобы диагностировать болезнь при первых ее симптомах. Ищут биомаркеры в крови и спинномозговой жидкости. Обучают искусственный интеллект.

Для спорта это может стать революцией: появится возможность выявлять болезнь во время карьеры, а не после трагедий

Оригинальный материал: NYTimes, Автор: Джонатан Корум; Фотографии: Шуран Хуанг

Текст адаптирован и переведен: Рудяков Игорь, спортивный невролог