Как оценивать публичное выступление. Полный разбор

И снова привет читателям моего блога. И сразу хочу сказать спасибо всем, кто написал слова поддержки и поделился обратной связью под предыдущим постом. Особенно ценно то, что многие из вас взяли какие-то вещи из прошлого поста на вооружение. Практическая польза – лучший результат, какой только может быть.

В этой статье отдельно рассмотрим составляющие публичных выступлений, оценим, почему одни выступления нас цепляют больше, чем другие, и как с помощью простых вещей вывести уровень своих коммуникаций и выступлений на новый уровень. И когда мы говорим «публичные выступления», то в голове обычно возникает сцена, микрофон, оратор/спикер, аудитория в зале, но на самом деле мы занимаемся публичными выступлениями каждый день. Когда вы проводите совещания – вы делаете публичное выступление, ведете переговоры – это публичное выступление в заданном формате с определенной целью. Даже когда вы общаетесь с ребенком, с мужем, с друзьями, вы, сами того не замечая, произносите речь и взаимодействуете с аудиторией, даже если она состоит из одного слушателя. Если вы будете улучшать качество своих публичных выступлений, то автоматически увидите, что это улучшит качество ваших ежедневных коммуникаций на всех уровнях, будь то общение в семье, с коллегами и друзьями, в блогах, инстаграме или на сцене.

Из чего состоит выступление и как мы воспринимаем спикеров? Прежде всего, они что-то говорят, выдают какие-то слова в эфир, значит, в их речи есть содержание (1), которое мы оцениваем. Можно также это называть контентом, текстом – суть от этого не изменится. Все дело в том, какие слова и фразы мы берем для выступления и как их упаковываем. Из первой части отметим культуру речи и словарный запас (не буду подробно на этом останавливаться, в предыдущем посте подробно обо все рассказывал), а на второй параметр влияют прежде всего структура речи и навыки спонтанной речи.

Почему важна структура? Это помогает нам легко ориентироваться в потоке информации и в любой момент не чувствовать себя слушателем, потерянным в потоке слов. Если вы на совещании будете час рассказывать коллегам обо всем подряд, через час они выйдут с квадратной головой и словами «весь час что-то бубнил, но я ни черта не запомнил». Но стоит обозначить повестку – «коллеги, на встрече мы будем обсуждать итоги недели. Мы рассмотрим задачи маркетинга, продаж, логистики, управления персоналом и административных задач, определим ключевые проблемы и сформируем план действий на следующую неделю», - как в голове слушателей возникает структура, которой они будут следовать и из хаоса слов рождается порядок. Важно только, чтобы спикер следовал им же заданной повестке. Это отлично работает практически в любой коммуникации, поэтому везде и всюду полезно придавать своей речи структурность и системность, будь то собеседование («давайте мы с вами так построим наш диалог – пройдемся по вашему резюме и вы расскажете о своем опыте, я расскажу вам о вакансии, позадаю вопросы а в заключительной части оставлю время, чтобы вы могли задать вопросы нам») или наставления ребенку в загородной прогулке («слушай внимательно, я расскажу тебе как подготовиться к походу, что взять с собой, какие правила соблюдать в походе и что нужно делать в чрезвычайных ситуациях»). Точно так же на любой семинаре, уроке хороший преподаватель даст вам план семинара или урока.

Далее, давайте добавим еще структурности нашей речи. Вначале мы делаем анонс (задаем повестку, определяем формат), а в конце делаем резюме, т.е. подводим краткие итоги всего, о чем мы до этого говорили. Другими словами, мы с вами использовали формулу публичных выступлений, известную еще с древних времен: «сначала расскажи, о чем ты будешь рассказывать, потом расскажи об этом, а в конце расскажи, о чем ты рассказывал». Начало – середина – завершение, классическая формула. И наконец, еще один способ добавить, системности – использование слов, создающих порядок (вначале, в середине, в конце, во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д.)

Далее, мы воспринимаем оратора глазами и ушами, т.е. у каждого выступления есть визуальная и аудиальная составляющая. Есть, конечно, исключения – скажем, по радио визуальная составляющая нам недоступна полностью, при трансляции слайдов она тоже практически незаметна, а вот вторая составляющая есть всегда и она, безусловно, гораздо важнее. Можно выглядеть на все 100, иметь суперуверенный вид, классно жестикулировать и всем видом показывать свою экспертность и профессионализм, если вы при этом будете мямлить, запинаться, жевать слова и говорить неразборчиво, ваш внешний образ будет немедленно разрушен и Супермен станет невнятным Кларком Кентом.

В идеале, конечно, внешний образ и звучание оратора должны друг другу соответствовать и составлять то, что мы назовем подачей (2). В части внешнего образа отметим следующие параметры:

1) Внешний вид. Прическа, одежда, аксессуары, предметы, которые мы используем – все это влияет на то, как нас видим аудитория. Не самое важное для оратора, однако попробуйте заявиться на строгий официальный прием в неформальном виде, в шортах и шлепках или наоборот, на хакатон айтишников прийти в строгом костюме-тройке и ваш внешний вид будет вызывать резкий диссонанс, нарушит кодировку «свой-чужой» и даже вызовет сомнения в вашей компетентности

2) Язык тела. Сюда отнесем позу, в которой мы выступаем и те сигналы, которые наше тело шлет аудитории. Это самая часто встречающаяся ошибка. Например, до прохождения курсов я все время норовил спрятать руки за спиной, скрестить их на груди или убрать в карманы – в общем, куда угодно, лишь бы не мешали. И тогда самый уверенный голос и самое классное содержание будет диссонировать с неуверенным поведением оратора, и образ профессионала и эксперта будет разрушен. И наоборот, правильная осанка, взгляд в глаза, уверенная поза и поведение хозяина на своей территории немедленно посылают слушателям невербальный сигнал – этот парень точно знает о чем говорит

3) Жесты и движения. Уверенная жестикуляция позволяет усилить значение наших слов, а движение по сцене, в кадре добавят динамики выступлению. Когда же вы находитесь на сцене, использование всего пространства – слева, справа, по центру, в глубине и на переднем краю – позволит, во-первых, обозначить, что это ваша территория и вы ее хозяин, а во-вторых, добавят вовлеченности аудитории. В малых формах это работает даже когда оратор сидит в кресле и работает на камеру: смена позы, использование подручных предметов (чашек, ручек, микрофона и т.д.) – это тоже движение

Что касается звучания, то тут список параметров куда богаче, поэтому ограничимся их кратким перечислением: 1) тембр (мы не можем глобально на это влиять, однако можно сделать голос грудным и глубоким, можно добавить «бархатных ноток» голосу и тем самым сильно улучшить свое звучание), 2) дыхание (правильно дышать для оратора почти так же важно, как и для певца), 3) артикуляция (стоит вам зажать челюсть или неправильно извлекать звуки – и ваше звучание будет плоским и невнятным, как и наоборот, хорошая артикуляция выведет вашу речь на другой уровень), 4) громкость и амплитуда (спикер, способный без крика донести звук до задних рядов, обладает куда большей убедительностью, чем тот, кого с трудом слышит первый ряд), 5) интонации (интонационно окрашенная речь воспринимается куда легче и запоминается лучше, чем монотонная). И, наконец, отмечу еще одну составляющую – 6) вариативность, т.е. способность менять темп, громкость, эмоциональную окрашенность, добавлять смысловые паузы и менять тональность речи.

Пойдем дальше. Вы наверняка замечали, что при прочих равных одни ораторы держатся уверенно и харизматично, а другие зажато или не производят такого же яркого впечатления. Параметр, который влияет на это, назовем состояние (3) и тоже разложим его на составляющие.

Во-первых, отметим важность подготовленности. Если мы проведем хорошую подготовку к выступлению (рассмотрим как-нибудь это отдельно), то при сохранении прочих параметров на том же уровне наше выступление сразу станет на порядок лучше, а спикер будет выглядеть более профессионально и харизматично.

Во-вторых, нам нужно поработать с внутренним настроем, который напрямую скажется на нашей уверенности и качестве выступления. Потные ладони, дрожь в ногах, пересохший рот, путанные мысли и белая стена с мельтешащими пятнами вместо лиц наших слушателей… знакома эта картина? Это проблемы настроя, уверенности в себе и это также решается конкретными упражнениями и техниками повышения уверенности, о которых я могу рассказать подробно, если аудитории будет интересно.

Ну и в-третьих, выделим отдельно эмоции, причем это как те эмоции, которые мы испытываем и как аудитория нас считывает, так и эмоции, которыми мы заряжаем наше выступление и аудиторию в целом. Второй компонент можно также отнести к подаче, о которой мы говорили выше. А вот уверенная улыбка, заряд позитива, шутки, юмор – это наше состояние, которое мы транслируем на аудиторию. Посмотрите, например, как работает Тони Роббинс или «продавцы воздуха» и профессиональные инфоцыгане - эти ребята прошарены в этом компоненте как никто.

Четвертый блок, который мы рассмотрим, назовем контактом (4). Сюда входят все приемы, которые мы используем для привлечения и удержания внимания аудитории, а также все способы взаимодействия с ней. Как это происходит? Ну вспомните, например, выступления стендап-комиков. Что, как правило, делает хороший стендапер? Пытается завести и растормошить аудиторию. «Привет, народ!!! Как настроение? Я вас не слышу, дайте шуму! Вы не устали? Задние ряды, похлопайте, дайте знать, что вы не спите. А теперь передние. А теперь вместе» - это примеры контакта с аудиторией, вовлечения в действо. Также аудитория оживляется, если попросить ее что-то сделать. «Поднимите руки, у кого в зале есть дети. Посмотрите на соседа справа» и прочие нехитрые приемы отлично работают на повышение контакта и поэтому активно используются. А вспомните выступления Ивана Абрамова в стендапе. Его фишка – это использование синтезатора/рояля, гитары и музыкальных вставок, которые обогащают его выступления, поддерживают и переключают внимание аудитории, а если надо – задают настроение. Работа на повышение контакта с аудиторией – это отдельный огромный блок для саморазвития, который заслуживает отдельного поста, а то и не одного.

Есть еще один блок, который не виден аудитории и не будет использоваться при оценке публичных выступлений, но этот блок – самый важный и первое, с чего начинается работа над любым публичным выступлением. Это цель. Ее нужно держать в голове при любом выступлении и через нее пропускать все то, что мы делаем, выстраивая формат, содержание и все остальное. Работу над целью можно сформулировать в виде ответа на три главных вопроса: 1) что аудитория должна узнать (информирование), 2) к чему я хочу призвать, какую идею донести (побуждение) и 3) что аудитория должна сделать после выступления (действие). Проработка цели – это то, что делает выступления вдохновляющими, мотивирующими и даже меняющими мир.

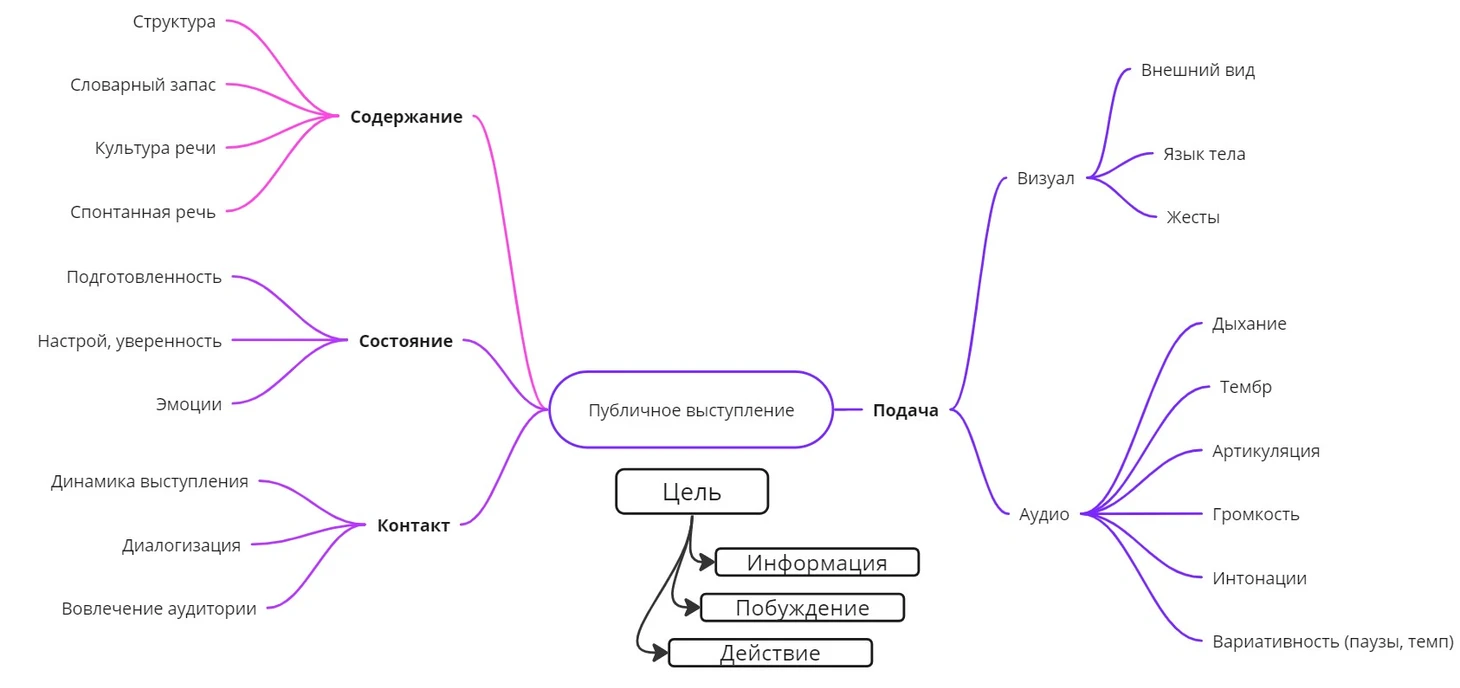

В качестве заключения покажем всю указанную структуру визуально.

Теперь, имея в голове готовый фреймворк публичного выступления, вы можете как оценивать себя, других по всем указанным параметрам, так и понимать, над какими составляющими вы хотите поработать. В качестве домашнего задания тем, кто хочет поработать над собой, предлагаю провести самооценку по всем составляющим и выделить те качества, над которыми хочется поработать в первую очередь, а тем, кто хочет просто дальше читать блог, посмотрите на людей с экрана (хотите – на Загитову/Медведеву/Щербакову, а хотите – на Урганта/Дудя или Ивана Абрамова) и оценить их работу в кадре по предложенной структуре из 4 блоков по 10-балльной шкале.