Cергей Микулик: «Фёдор Черенков потряс меня своим философским отношением к жизни»

Специальный корреспондент издания «В мире спорта» Александр Косяков побеседовал с мастером спортивной журналистики Сергеем Микуликом, автором многочисленных материалов о наших великих игроках и тренерах по самым разным видам спорта. Как без высшего образования он смог пробиться в журналистику, какими личными качествами заслужил к себе доверие и уважение со стороны спортсменов, как его материалы влияли на их жизни и с чем он не может смириться в сегодняшней журналистике с вечными поисками сенсаций и скандалов. Об этом и многом другом читайте в этом эксклюзивном интервью.

Фото: Олег Бухарев

Сергей Микулик — спортивный журналист, который сделал себе имя ещё во времена Советского Союза. Тогда это был удел очень талантливых людей. И вот однажды я услышал от прекрасного спортивного журналиста старой советской закалки Валерия Изидоровича Винокурова словосочетание «острое перо» как раз про Сергея Микулика, которым он его наградил, признавая тем самым его особое умение создавать яркие и искромётные тексты, которые не растворялись в общем потоке информации, а вызывали живой интерес у любителей спорта. Для меня лично Микулик сразу был «в авторитете», я его как-то сразу запомнил. Ведь популярность и узнаваемость журналиста происходит простым образом: интересно его читать или нет. Читая интервью Микулика с известными спортсменами ещё в середине 80-х годов прошлого века, бросалось в глаза то, какое у них доверительное к нему отношение. И ещё мне всегда нравилось читать в спортивных газетах авторов, у которых живое нестандартное творческое мышление или как сейчас говорят креативное. Не каждый может интересно и профессионально рассказать о том или ином виде спорта, чтобы завоевать уважение не только у массового читателя, но и у тренеров, игроков, т. е. у людей, знающих, как говорится, суть проблемы изнутри. Сергею Микулику всё это удавалось. В каждом его материале ощущалось потрясающее умение расположить к себе людей, контактность и эмпатия, то есть способность распознать эмоции и чувства другого человека, понимать его внутреннее состояние. Я больше, чем уверен, что он бы проявить себя в самых разных профессиях, например: менеджером или ещё где-нибудь. Ведь талантливые люди талантливы, если не во всём, то во многом. Недаром он выучил много иностранных языков: говорит на французском, в его арсенале есть испанский, итальянский и даже литовский. И я очень рад, что мне удалось взять интервью у человека, много повидавшего, много знающего и побывавшего в различных интересных ситуациях, тем более, что мы одного поколения, рождённых в СССР, в начале 60-х годов, и одинаково любящих спорт. И для меня, пришедшего в журналистику случайно и на 35 лет позже, чем Сергей, это общение с ним, не побоюсь сказать, стало подарком судьбы. И ещё добавлю, что есть люди, которых практически не знаешь, но с ними категорически невозможно говорить на «вы», один из таких Сергей Арнольдович Микулик.

— Сергей, наше интервью я начну с твоего отчества, Арнольдович. Твоего папу звали Арнольд — это немецкое имя. Извини, тебе 63 года и хочу спросить, твои родители живы?

— Да. Они уже в преклонном возрасте. Папа Арнольд Иванович, которому в июне будет 87 лет и маме столько же. Её зовут Евгения Александровна. Все в полном здравии.

— Ты счастливый человек! А откуда такое имя у папы? Да ещё к тому же он Иванович.

— Всё очень просто, мой дедушка был серьёзным лётчиком, а если ты помнишь, то перед войной мы с немцами тогда братались. И он был на стажировке в Германии и сдружился со своим напарником немцем, тоже лётчиком, там и они договорились, если у них родятся мальчики, а уже к этому шло, то они назовут их соответственно Арнольдом и Иваном, в честь друг друга. Вполне возможно где-то cей час в Германии живёт Иван Арнольдович. Хорошо, что друг дедушки был не Адольф, а то я не представляю, как он бы в школе учился, просто бы затравили парня (смеётся).

— А про маму, ты говорил где-то, что она у тебя геолог?

— Мама — скорее бумажный геолог, в экспедициях не была. Меня родила и высшего образования так и не получила, за что себя очень корила и хотела, чтобы я не повторил её ошибок. Но её заветы я так и не выполнил, хотя в школе хорошо учился и до пятого класса был круглым отличником, все предметы легко давались, много читал. Мама приносила «Трёх мушкетёров» на выходные, нужно было успеть прочесть. А бабушка по маминой линии была учительницей, и когда я к ней ездил летом в Воронежскую область, то тоже был весь книгами обложен. Но несмотря на всё это, я до диплома так не довёл ни один институт. Из Геологоразведочного я ушёл после первого семестра и сразу перевёлся на вечернее отделение в Институт географии, картографии и аэрофотосъемки, но потом ушёл в армию и его тоже бросил. И ещё я имел опыт в Педагогическом институте имени Ленина уже после армии, но и оттуда ушёл без «корочки» об окончании.

— А папа кем работал?

— Он у меня серьёзный геофизик, технарь, тоже хотел, чтобы я выбрал что-то стоящее в жизни. Его, как и маму не очень устраивали мои детские желания сначала стать футболистом, а потом футбольным статистиком.

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— А почему статистиком?

— Папа подсадил меня на статистику. У него была тетрадка, в которую он записывал все цифры, касающиеся футбола. Там был и клуб бомбардиров, и вся информация про динамовцев, сколько забил Эштреков, сколько Козлов: и за всю карьеру, и по сезонам и. т. д. Папа давал мне эту тетрадку и хотел, чтобы я быстрее мог адаптироваться к цифрам и хорошо умел считать, гонял меня по ней, как по таблице умножения. Он у меня сумасшедший болельщик московского «Динамо», оформлял себе командировки в Тбилиси, во Львов, когда его любимая команда играла на Кубок Кубков в 1972 году. А меня он первый раз взял на стадион «Динамо» в 1966 году, показал Яшина и сказал, что это лучший вратарь в мире и мячей никогда не пропускает. И когда он пропустил, то я расстроился и начал рыдать даже больше не от того, что был гол в его ворота, а от того, что взрослые меня обманули. И когда я уже потом стал журналистом и рассказывал Льву Ивановичу эту историю, то он сказал: «Ничего страшного, лучше наливай» (cмеётся).

— Это где вы так с ним общались?

— Брал у него дома интервью. А ещё тут мне недавно два бывших замечательных динамовских вратаря, его сменщики Олег Николаевич Иванов и Александр Павлович Ракитский, озвучили про Яшина интересную историю 66 года рождения, которую я раньше не слышал…

— Интересно. Расскажи.

— Льву Ивановичу тогда, кода он вернулся с чемпионата мира в Англии, было 37 лет, Ракитскому 20, а Иванову чуть меньше. Они были в тот момент соответственно вторым и третьим вратарями в команде. Прошло какое-то время после окончания чемпионата, и вот как-то сидят они в тесном кругу и говорят Яшину: «Лев Иванович, вы уже и с медалью чемпионата мира, и олимпийский чемпион, и Европу выиграли, может вам пора уже, как говорится, на заслуженный отдых». Он выходит с ними на балкон, закуривает и говорит: «Вот завтра двусторонка, у меня выходной, приду, буду смотреть. Если вы оба ничего не пропускаете, то я завтра же заканчиваю». А они ему: «Лев Иванович! Задача трудная, они же все меняются, свежие выходят, какие уж тут 0:0!». Тогда он на секунду задумался и произнёс: «Тогда б…. мне придётся ещё поиграть!» (cмеётся).

Фото: Из личного архива Владимира Пильгуя

— Сергей, тебя и папа с детства приобщил к футболу и великого Яшина ты с 5 лет уже знал и статистику ты читал, но откуда ты так хорошо ориентируешься во всех видах спорта?

— Во-первых, я с самого раннего детства стал читать «Советский спорт». Можно сказать, что он мне был вместо букваря. Я родился в коммуналке, на Шаболовке, а первый и второй класс жил у бабушки с дедушкой, они получили отдельную квартиру, а уже в третьем мои родители посчитали, что я могу один переходить дорогу в школу и вернулся домой. И хорошо помню, как в 7 часов утра бегал вниз к почтовым ящикам, чтобы посмотреть, не принесли ли «Советский спорт», и если нет, то через десять минут снова спускался, и так несколько раз, пока почтальон не бросит газету в ящик. Зато в школу во вторую смену я шел уже «подготовленный» со всеми спортивными новостям в голове. А во-вторых, у меня очень хорошая память, быстро впитывал всё в себя. Я ведь потом многие интервью по памяти записывал. Люди без включённого диктофона всегда более откровенны.

— Сергей, ты о себе много рассказывал, у тебя есть даже книга биографическая о работе в «Спорт-Экспрессе», но, извини, хочется побольше о тебе узнать, всё-таки, как ты решился пробить эту бетонную стену, за которой находилась вся наша спортивная журналистская элита, насчитывающая с десяток человек и которых знала вся страна?

— Когда я хотел идти поступать на журналистику, это тоже было одно из моих детских желаний, и мне мой папа говорит: «Куда ты рвёшься, там закрытый клуб, одни и те же фамилии, им никто не нужен. Всего две газеты выходят «Советский спорт» и еженедельник «Футбол-Хоккей», там даже если ты трижды талантливый, просто места для тебя нет». И я тогда действительно по мальчишеству не понимал простой вещи, что для того, чтобы иметь представление о том, что тебя ожидает, нужно пожить, получить какой-то опыт, чтобы что-то с чем-то сравнивать и от чего-то отталкиваться. Поэтому единственным человеком, который пришёл после факультета журналистики МГИМО сразу на твёрдое место, был Юрий Борисович Цыбанёв. И то, потому что его папа был помощником у Михаила Андреевича Суслова, нашего партийного идеолога, члена Политбюро. И он не просто пришёл, а под него дали ещё одну ставку. С Юрой мы хорошо знакомы. Он был единственным хоккейным обозревателем в «Футбол-Хоккее» и оказался к тому же очень хорошим журналистом, умеющим интересно писать. Это я к тому, что не всё в этом мире так однозначно, талант — это понятие эфемерное, а необходимо знать жизнь и понимать, какие процессы в ней происходят.

— В начале беседы ты сказал, что проучился полгода и ушёл из Геологоразведочного института, куда кстати в те годы попасть было не так просто, не потянул или были другие причины? Да и насколько я знаю, ты отслужил в Никарагуа в спецвойсках. Тебя забрали сразу или как?

— Я уже говорил, что геологоразведка моя — это было желание мамы. Не покатило у меня там, не люблю я чертить, я гуманитарий, и как говорится: «Не попробуешь – не узнаешь». Я сказал маме: «Извини, не могу, не моё это всё». Но в армию я не спешил и перед тем, как уходить из института подстраховался и устроился в оборонку на бронь. Мне дико хотелось посмотреть московскую Олимпиаду. Но в середине мая, а именно 15 числа я выхожу из дома, и меня ждут два воронка, ментовский и армейский, и просят проехать в военкомат. Я им сказал, что у меня трижды оборонное предприятие и я защищен от армии. На что они мне вежливо говорят: «Ты знаешь, парень, тебе не повезло. Мы перед Олимпиадой расчищаем Москву, и есть дополнительная директива по количеству человек, и ты у нас в этом списке. Так, что всё согласовано». Я уже когда потом работал журналистом, то узнал, что Москва действительно не выдержала бы такого наплыва туристов. Но Олимпиаду я всё-таки посмотрел, правда находясь уже в учебке под Москвой в городе Электросталь, нас отправили изображать болельщиков на малой спортивной арене «Динамо» на матче Зимбабве – Австрия на женском хоккее на траве. А в Никарагуа я служил в спецсвязи, от боевых действий находился далеко и разрывов снарядов, скажу честно, не слышал. Но добавлю, что после такой службы я пять лет был невыездной.

— Ты вернулся, а потом была твоя известная история с Валерием Изидоровичем Винокуровым, который рассмотрел в тебе будущий талант. Расскажи, а то я, может, тоже не всё об этом знаю?

— Я вернулся из армии как раз перед чемпионатом мира в Испании 1982 года. А в Советском Союзе было принято печатать в газетах высказывания инженеров, рабочих, механизаторов и т. д. на какие-то судьбоносные события, происходящие в стране и мире. И я решил написать своё впечатление о выступлении нашей сборной на последнем футбольном форуме на основании оценок и сравнения мнений простых тружеников, которые я вычитал в газетах. Я понёс своё произведение в «Футбол-Хоккей», прямо к главному редактору Льву Ивановичу Филатову. Тогда не было таких кордонов на входе, как сейчас и вахтёр меня сразу пропустил, даже не зная, что Филатова нет в этот день на работе. Но в редакции дежурил Валерий Изидорович Винокуров, которого я видел в телевизоре. И когда он заметил меня, стоявшего под дверью у Филатова, то удивлённо спросил, что я здесь делаю. Узнав мои смелые намерения опубликовать статью, он для начала взял мой рукописный текст, пробежался по нему глазами и сказал: «А почему вы решили молодой человек (мне было 20 лет), что мы должны всё это напечатать?». И добавил: «Я вижу, что у вас что-то получается, но всё-таки вам не хватает зрелости, опыта, нужны сравнения чего-то с чем-то. У вас это, наверное, первый чемпионат». А я ему: «Да нет вообще-то, я и футболом занимался в московском «Динамо» у Геннадия Александровича Гусарова». Так вот и «Динамо» и имя нашего легендарного футболиста стали для него ключевыми словами. Валерий Изидорович, оказалось, как и я, болел с детства за этот клуб, и тут он оживился: пойдём, говорит, кофейку попьём ко мне в кабинет. Мы хорошо поговорили, и я вышел окрылённый, а главное я знал, что меня не «послали», а объяснили, что всё только начинается. И ещё я вынес две вещи, что я человек не бесталанный и пишу интересненько, по-своему, и понял, что в 20 лет не бывает такого, что вот так сразу с места в карьер. И важно было, что Винокуров дал мне номер своего телефона и сказал: «Звони, если что-то будет надо, то встретимся». И добавил: «Знаешь, в следующий раз всё-таки листочки, написанные от руки, не приноси, а печатай всё на машинке». А я-то как раз в армии печатать хорошо научился, передавал шифровки.

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— И что было дальше? Надежду вселили — это хорошо, но это, как говорится, полдела…

— Дальше я учился на двухгодичных курсах журналистики при Педагогическом институте имени Ленина, закончил их с отличием. И где-то года через два я пошёл на футбол по билету, и там как раз был Винокуров. Я к нему подошёл, и он меня узнал и поинтересовался, как у меня дела и дальше, как говорится, из серии «опять повезло». Валерий Изидорович меня выслушал и говорит: «Мы тут затеваем на страницах «Смены» (он тогда уже работал в журнале «Смена» заведующим отделом литературы и искусства), с целью привлечения молодёжной аудитории рубрику «Футбольный клуб» и давай подключайся, там будет место на полосах для творчества и какие-то редакционные задания тоже будут. Ставки, там естественно лишней не было, и я начал работать в молодёжном журнале «Смена» внештатником, придумывать какие-то вопросы, старался что-то интересное найти, меня отправляли в командировки в Киев, в Тбилиси, там темы тоже для статей старался выискивать. Не сидел на месте. И вот однажды там в «Смене», в кабинете Винокурова, я познакомился с Леонидом Фёдоровичем Трахтенбергом, впоследствии Лёней, он сам так просил себя называть. Он работал в «Московском комсомольце» и уже был широко известен. Увидев меня, он сказал: «Привет! Как фамилия? Читал кое-что твоё, интересно. А для нас что-нибудь написать не хочешь?». Я, мягко сказать, оторопел и подумал, такое впечатление, что мне до этого что-то предлагали, а я отказывался. И на следующий день я был в редакции «Комсомольца».

— И ты работал всё время за гонорары?

— А по-другому было нельзя. Кто тебе в той же «Смене» даст лишнюю ставку! Там это надо было решать на уровне Центрального комитета ВЛКСМ (смеётся). В «Комсомольце» было тоже самое: Трахтенберг был завотделом, Петя Спектр — его заместитель и ещё была одна ставка и куча нас внештатников, ну зачем платить лишние деньги, если и так полно народу, которые рвутся писать. Но мне там понравилось. Да ещё мне повезло со временем, когда можно было творить всё, что хочешь, не было ни каких-то рамок, ни цензуры. Всё было просто: тебе дают задания, и ты с ними справляешься. «Смена»–то выходила два раза в месяц, а «Комсомолец» был ежедневной газетой. Да и молодёжь там крутилась в редакции постоянно. И вообще, это тоже была хорошая школа. Лёня знал пол-Москвы, рядом с ним находились всё время известные люди. Мне там дали написать про футбол, про баскетбол. И едва ли не первое интервью Романцева, который только пришёл в «Красную Пресню», что удивительно, делал я. Тогда это стало отправной точкой. Я, молодой пацан, и тут недавний капитан сборной. Олег Иванович даже не стал интервью визировать, а прослушал всё по телефону. Всё на доверии. Изменений он не внёс, и с тех пор мы с ним не ссорились (смеётся).

— Хочу продолжить разговор про твоё восхождение к всеобщему признанию и узнаваемости. Как возник у тебя «Советский спорт»?

— Об этом ещё рано. Cначала возник штат в журнале «Смена». Освободилось место и ставка в 160 рублей. Уходил куда-то на новую работу заведующий военно-спортивным отделом Владислав Петрович Янелис. А так как я уже что-то полезное сделал, был на подхвате, выполнял какие-то задания и что-то умел, то он меня рекомендовал на своё место. Не трудно понять моё состояние. Мне 25 лет, у меня твёрдая зарплата, я сижу в кабинете с самим Валерием Винокуровым. А тогда была уже горбачёвская оттепель. К нему в литературный отдел приходят и Приставкин, и Нагибин, и я в их компании. Напечатают они у нас рассказ или «повестушку», и я у них учился, как надо к жизни относиться. Вот представь, Юрий Маркович Нагибин получил 300 рублей, зачем ему все деньги нести домой, он отправлял своего водителя-помощника в соседний магазин и потом накрывал у нас поляну. А тогда ещё расценки на печатные страницы для литераторов повысили. И вот сидят они за накрытым столом, и Нагибин Приставкину говорит: «Ты знаешь, Толя, я рад, что к концу жизни смерть хоть немного ослабила на горле свою костлявую руку» (смеётся). Честно скажу, мне домой не хотелось идти с такой работы. Я дико благодарен Винокурову за то время, проведённое с ним в «Смене».

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— И потом «Советский сорт»?

— Да, это был 1988 год и туда меня позвал Лёва Россошик, его, к сожалению. тоже уже нет с нами на этом свете. Он меня хорошо знал и однажды сказал: «Старик, нам тут нужна тема «Социалки», я знаю, что тебе всё знакомо. Давай, будешь моим замом с окладом 240 рублей». А тогда уже начинался капитализм с человеческим лицом и говорили: «Делайте, как вам удобно». И в «Советском спорте» создали «Отдел публицистики и социального репортажа». Бред полный, я до сих пор не представляю, как всё это можно было соединить. Но плюс был, что деньги были значительно больше чем в «Смене». И я как раз тогда женился, и жена была очень довольна. Но всё равно это была газета вчерашнего дня. Там сидели люди преклонного возраста и кроме поездок за границу их никакая перспектива не интересовала.

— А ты тогда кстати на чемпионаты мира и Европы по футболу ездил?

— Нет. Я же тогда непосредственно к футболу отношения не имел, не за один вид спорта не вписывался, а ездили на чемпионаты в основном руководители: Олег Сергеевич Кучеренко, начальник отдела футбола, и его заместитель Юлий Михайлович Сегеневич. Один на весь срок, другой — пока наша сборная не вылетит. А я там просто был не при делах. Раз взяли, то пиши свои социальные заметки. Как говорится, чужие здесь не ходят. Хотя с обоими у меня были чудесные отношения. В 86 году в Мексику на чемпионат мира и в 88 году в Германию на Евро шансов попасть у меня не было, а вот на мировое первенство в Италию в 90-м я туда по глупости не попал. Это было очень обидно, не рассчитал свои силы. Я тогда по своим каналам знал, что меня планировали в еженедельник «Футбол», который снова возвращал себе старое название после «Футбол-Хоккея», и там должны были прийти в редакцию новые люди. А я уже к тому времени был журналист с именем, мне под тридцать, и в Италию я хотел поехать в другом статусе, через Федерацию футбола, через Колоскова, в составе специальной делегации на теплоходе из Одессы в Неаполь, где, как говориться, всё включено, и я хотел с кайфом прокатиться. Там не было журналистов, Колоскова, кстати, тоже. Он уже давно занимался в Италии на месте своими делами. Но меня в последний момент отцепили из-за каких-то непростых людей, которых взяли на моё место. Я обиделся: «Значит вот так я вам был нужен!», и вообще не полетел на чемпионат, хотя и командировка, и виза у меня были. А потом идея «Футбола» для меня ушла и уже появилась альтернатива со «Спорт-Экспрессом». А выехал я первый раз на большие футбольные форумы в 1992 году: на Европу в Швецию, а потом на мир в Америку в 1994-м, где был просто кайф, я жил напротив нашей базы, а Пал Фёдорович Садырин открыл для меня все двери. Как говорится, приходи, заходи, всё обсудим, и я от них просто не вылезал.

— А когда ты первый раз выехал заграницу и какие впечатления у тебя были?

— В 1989 году меня взял с собой в твою любимую Германию на чемпионат Европы по волейболу Николай Васильевич Карполь. Мы играли тогда в Гамбурге и Штутгарте. И я увидел там первый раз вот это всё изобилие в «Шератоне» — всё включено, платить ни за что не надо, в магазинах всего полно, и я задумался, но почему нельзя печатать «Советский спорт» с миллионным тиражом не на четырёх полосах, а на шести, на восьми. Прибавь к цене две, три копейки, умножай на миллионы и получи результат. А ведь это газета, которая описывает все виды спорта в огромной стране. И обидно то, что у нас в редакции толкались люди, авторы, тем разных была куча. И сразу бы нашлись деньги и на журналистов, и на командировки, и на всё остальное. А когда я из Германии приехал, то зашёл в отдел к Анатолию Михайловичу Коршунову, у которого была своя страница в ЗОЖ, и которую кроме него никто не читал, и говорю ему: «Ты, Михалыч, людям советуешь надевать советские кеды, а там 150 разных видов кроссовок и парков кругом полно и все бегают. А он мне: «А я что, думаешь, этого не знаю, извини я тоже там был» (смеётся). А самое яркое впечатление было даже не от первой поездки за рубеж, а от хоккейного кубка Европы в 91-м году в Дюссельдорфе во время Рождества. Я увидел, как люди из окон выставляли свечи на подоконники. Ведь тогда мы привыкли, что у нас всё внутри на столе и для себя, а здесь для других и наружу.

— А как понять твои слова, что Карполь взял тебя с собой?

— C Карполем и волейболом была отдельная история, основанная на взаимной симпатии. Николай Васильевич — это человек, который своей глоткой вытянул финал олимпиады в Сеуле при счёте партий 0-2 и 5:12 в третьей. И как сразу появилась возможность, когда был тур в Москве, я решил с ним познакомиться. Наша встреча произошла, и я как-то сразу ему понравился. На диктофон я ничего не записывал, Бог меня памятью не обделил. Мои интервью с ним он очень оценил и пригласил меня к себе на турнир в Свердловск. А там мы уже более тесно общались, в баню ходили, и он решил меня взять в состав делегации на Чемпионат Европы в Германию. Карполь обладал таким авторитетом, что мог настоять, чтобы поехал я, а не Портнов Юрий Михайлович, профессор Института им Лесгафта, писавший свои диссертации на тему «Спортивные игры». Чудный дядька, я позже с ним познакомился. А потом я понял, почему он хотел, чтобы я поехал, сборная и без меня бы там выиграла. Просто ему нравилось, что я человек со своим независимым мнением, а там я увидел, что в основном все стараются ему, как минимум, не возражать. И вот эта атмосфера благодушия в команде Николаю Васильевичу на фоне лёгких побед была совсем не нужна. Сильных соперников до финала практически не было. Конкуренты на золото только мы и ГДР. А так счета в партиях с другими соперниками были 15:2, 15:3, и он специально провоцировал внутри конфликты.

— Ну-ка поясни…

— Начну с того, что Николая Васильевича можно воспринимать по-разному, но он мне лучше всех остальных более ёмко объяснил суть тренерской работы, жизни, мысли и. т. д. Он говорил: «Вчера мы сидим, разговариваем, отдыхаем, а сегодня я надеваю маску негодяя». И я был свидетелем, как он дня через два, через три подходит утром к видеооператору и массажисту, которые только вернулись с пробежки, и спрашивает: «Вы где были? А они: «Да, вот до порта пробежались и видели наш корабль». А Карполь на автомате: «Танкер был или сухогруз?» А они так спокойно отвечают: «Не знаем, какой-то большой». Он как взорвётся: «Вы работаете в сборной СССР и не можете отличить танкер от сухогруза! Серёжа, напиши пожалуйста, что это последний турнир для этих двух товарищей».

— Жёстко!

— Ему это надо было. И с девчонками происходило тоже самое. Он никого не оскорблял вопреки расхожему мнению. У него была просто своя теория, если условная «Маша» забила мяч, то она на какие-то пару минут – королева, и даже если она промазала, но выполняла всё правильно, то и тут вопросов нет. А вот если «Маша» сделала не то, о чём он просил перед игрой, то это был взрыв вулкана. И я понял ещё одну вещь, если он начинает орать, то не потому, что команда проигрывает, а потому что вы делаете не то, о чём мы договаривались. Мне было ужасно интересно с ним общаться, и я благодаря ему за то, что узнал о волейболе такое, о чём раньше не догадывался.

— Cергей, ты помог своим журналистским расследованием приоткрыть завесу страшной трагедии в Лужниках после матча «Спартак» — «Хаарлем». Я тогда в 1982 году служил в армии, и о ней узнал из твоей статьи много лет позже. А ещё у тебя были публикации, вызывающие такой общественный резонанс?

— Такого же резонансного материала у меня больше не было, а вот когда я работал в журнале «Смена», то на память приходит интересный разворот судьбы у одного человека, к которому я приложил свою руку, в прямом смысле этого слова (cмеётся). Меня редакция отправила на две недели на международный футбольный юношеский турнир в Тбилиси, попросив, чтобы я параллельно сделал какой-нибудь очерк на социальную тему. И я нашёл сначала там на месте нашего легендарного футболиста Бориса Соломоновича Пайчадзе, который руководил в республике профсоюзами, а он в свою очередь дал мне интересную тему, а именно одного молодого грузинского парня Гурама Сванидзе, который приехал работать в школу из глухой грузинской провинции в Тбилиси учителем физкультуры, скитался по съёмным квартирам. Он не просто работал, он влюбил в себя всех учеников школы, они его все обожали, души в нём не чаяли. Я с ним встретился, поговорил. И вот через какое-то время после выхода моей статьи, которую я назвал «Герой нашего времени» в редакции раздался звонок. Это был Гурам и первый вопрос мне: «Когда приедешь на новоселье, мне после твоей статьи квартиру дали». А я ему: «Поздравляю, а когда новоселье?» А он: «Когда приедешь, тогда и будет!»

— Поехал?

— Да. Выбил очередную командировку, тогда это было намного проще. Для редакции нужен был союзный охват. Можно было всю страну посмотреть. Да и отношение к публикациям было на другом уровне, особенно в республиках к центральной прессе. Ведь там понимали, что в газете ждут реакции, что сделано? И как мне говорил когда-то Борис Соломонович Пайчадзе: «В СССР была действенность не только «Расстрел-Посадка», но и много чего делалось в положительном направлении».

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— А для тебя СССР чем был? Помнишь слова Высоцкого: «Мы дети очень страшных лет России, безвременье вливало водку в нас».

— Я стою на позиции, что не бывает лет, прожитых напрасно. Я до 30 лет варился в стране под названием СССР, там было очень много хорошего, организованного и, если всё лучшее взять оттуда и перенести в сегодняшний день, то, как коротко сказал Жванецкий: «Если бы те мозги соединить с этими прилавками», то эта была бы страна, о которой можно было мечтать.

— И ещё об СССР и о противостоянии литовского «Жальгириса» и московского ЦСКА. Ты же, если почитать твои интервью, из Литвы не вылезал. Ты так описывал свои встречи с такими звёздами баскетбола, как Сабонис и Марчюлёнис, что как будто ты с ними вместе в одной команде играл и разговаривал с ними на одном языке. Откуда к тебе такое доброе отношение? Да и с ЦСКА, и с игроками и тренерами других баскетбольных команд, ты был тоже, можно сказать, на короткой ноге.

— Баскетбол был у меня помимо футбола ещё в самом юном возрасте. И мне даже удалось поиграть против молодого Хосе Бирюкова, который был на два года меня младше и играл за старших в ДЮСШ Советского района, но, чтобы пойти дальше мне не хватило росточку, а в футболе — скорости. А история с Литвой и с «Жальгирисом» началась где-то в году 85-м, когда они грохнули ЦСКА первый раз за тридцать с лишним лет. Тогда уже отсутствие цензуры в том же «Комсомольце» позволяло мне писать о баскетболе и о «Жальгиресе» всё, что я хочу, открыто и правдиво, и никакого заискивания не было, и ещё к тому же я болел за «Динамо», а не за ЦСКА. А «Динамо» ЦСКА конкурентом не было. А за то, что я за ЦСКА «не топил» и хорошо писал о «Жальгирисе» в московском издании, в Литве дико ценили и ко мне относились замечательно. И за это меня не очень-то любил Александр Яковлевич Гомельский. Да ещё и повезло, что Сабонис вырастал на моих глазах, у Сабы тогда ещё в пятёрке места не было. Чивилис играл на его месте. А Марчюлёниса в «Жальгирис» не взяли, хотя он сам из Каунаса, но он в Вильнюс уехал в «Статибу», и они его называли предателем. А я им говорил: «А почему он должен был ждать, пока там у вас ему место освободится». У меня целый пласт жизни связан и с баскетболом, и с «Жальгирисом», достаточно вспомнить, как мы спорили с Сабонисом, что если они выиграют второй раз у ЦСКА в следующем году, то я буду с ним разговаривать только по-литовски (смеётся). И я, уже не дожидаясь исхода, окунулся в литовский язык. И когда через пять месяцев приехал туда опять, благо «Комсомолец» и Лёня Трахтенберг мне такую возможность давали, то я уже мог у винного магазина пьяных литовцев, говорящих, проглатывая слова, вполне сносно понимать. И Сабонис тогда мой порыв к языку сильно оценил. Он сам купил ящик шампанского, который я проиграл, и мы его всей командой в гостинице выпили, и я на этом с языком закончил. Представляешь, а если бы Сабонис не был доволен и заставил меня дальше литовский учить, то сейчас я, может быть, и преподавал бы на нём (смеётся).

— Сабониса в ЦСКА хотели, если не ошибаюсь, забрать?

— Да, было дело. Но там в Каунасе чуть ли не под него в Сельскохозяйственной Академии военную кафедру сделали. Я как-то пересёкся в Паланге на любительском турнире с преподавателем этой Академии. Он меня узнал, обрадовался: «Знаю вас, читаю», пригласил в баре посидеть. И тут я понял, что баскетбол в Литве — это религия, но без юмора. Мы с ним хорошо сидели, перешли на «ты» и вспоминали что-то про Сабониса, а потом я ему говорю: «Ладно, хватит, ты мне скажи: «Сабас» «А» от «Б» хоть отличает?». И тут моментально с человека слетает всё дружелюбие. Он переходит на «вы» и говорит мне: «Вы знаете, если надо будет поставить Арвидасу зачёт, то я сам лично приеду к нему домой и это сделаю и ещё автограф у него попрошу». Я ему: «Ладно, понял, уходим от этой темы» (cмеётся).

— А ещё хотел тебя спросить о качестве сегодняшней журналистики, которая сильно помолодела.

— Сейчас другое время: не хочу обижать молодое поколение, но пишущих болельщиков больше, чем журналистов (смеётся). Все гонятся за оперативностью и за сенсациями, и чем они скандальней, тем лучше. Я не понимаю успех людей по фамилии «Инсайдер». Вот если, допустим, к нам приходят Месси или Роналду, и ты первый нажал кнопку, то ты гений. А то обсуждают целый день, кто перешёл из «Акрона» в «Факел», а из «Нижнего» в «Махачкалу», да ещё идут упрёки, почему ты на меня не сослался. Раньше всех поднимали с низкого на высокий уровень, а сегодня наоборот всех с высокого опускают на низкий. И дело здесь не в возрасте особо. Я тоже был молодым, но были другие ценности, я занимался любимым делом, такой охоты за деньгами не было. В почёте были отношения между людьми, помощь, взаимовыручка. Никто тогда не думал, что мне за это будет и сколько заплатят. Деньги как приходили, так и уходили. Была ответственность за то, что ты пишешь, и за репутацией тоже следили.

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— А про экспертов что скажешь?

— Вот это меня больше убивает. Особенно был момент во время чемпионата мира в Москве, я тогда мотался между Россией и Израилем, пытался спасти жену, которая поймала онкологию. И мне было не до футбола. Но я видел какие-то футбольные передачи эпизодически. Ну ладно там Мостовой, Шалимов, но там Игонин с Быстровым объясняют французам или испанцам, как и кому надо играть, которые чемпионат мира видят первый раз вживую. И это был уровень экспертизы, который первый раз меня реально подбешивал. А возьмём «Спорт-Экспресс»: там читать уже давно нечего. Что там осталось? Только «Разговор по пятницам». Но если взять тех, кто пишет и тех, кто на телевидении, то это разные миры. На телевидении, если тебя показали пару раз, то ты улетаешь куда-то в небеса, и мало кто оттуда обратно возвращается.

— Жену спасти удалось?

— К сожалению, нет.

— Дети остались?

— Да, сын. Я взял тогда жену с ребёнком. А сейчас у меня вторая жена, чудесно живём и дочка просто умница.

— Ещё хотел спросить, ты общался со многими футболистами, но, может быть, кто-то тебя чем-то поразил или душевно затронул и у тебя это осталось в памяти?

— Может, я тебя удивлю, а, может, и нет, но это Федя Черенков. Это был 85 год, и мы в «Смене» выпускали постеры футбольных команд с моими вопросами и ответами футболистов, где-то по полтора вопроса на игрока команды. И я-то Феде задал какой-то простой футбольный вопрос, а он мне в отличии от других начал глубоко философски отвечать, что беда человека в том, что он не может научиться преодолевать свои комплексы, это если в жизни ты не можешь где-то через себя переступить, так ты даже не думай, что в футболе тоже это сделаешь. Ты можешь спокойно пойти в обыгрыш двоих, лезть на троих, но без преодоления внутренней зажатости, у тебя это никогда не получится. И учитывая с одной стороны величие Феди, а с другой стороны его диагноз, он меня действительно потряс. И больше всего то, что человек так мог отвлекаться от футбола и шёл на обсуждение тонкостей человеческой жизни. Вот это произвело впечатление. И мы с ним так проговорили полчаса, и очень жаль, что это всё не вылилось в интервью.

— Сергей, а как ты оказался в мини-футболе? Хорошо помню тебя в 1991 году в спортзале «Кунцево», респектабельного, в модном костюме, рядом с банкиром Сергеем Козловым, который был тогда чуть ли не самым главным в нашем мини-футболе и создал с нуля мини-футбольную «Дину».

— Сергей Анатольевич Козлов взял меня, как бы сказали сейчас, в свой проект. Тогда мини-футбол только создавался. Туда приходили люди из большого футбола, которые могли легко адаптироваться в практически новом виде спорта. Ты помнишь наверняка, что в «Дине» тогда были бывшие чемпионы СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов и Алексей Степанов, к сожалению, рано ушедший из жизни. Козлов дружил ещё с одним хорошим человеком, уже тоже не живущим на этом свете, «Лёшей» Николаевичем Спириным, нашим знаменитым арбитром. И он меня рекомендовал Козлову, мы познакомились, мне понравилась его идея и самого проекта, и его освещения в прессе.

— Ты пошёл туда из-за денег?

— Не буду говорить про деньги, это прежде всего было интересно, и ещё для меня «мини» стал тогда заменой баскетбола, а главное в логистическом плане. Был тур, и все четыре команды, как и в баскетболе, жили в одной гостинице, и на второй день я уже знал всё и вся, и мне уже лапшу на уши было трудно повесить. Да и у меня был авторитет, люди были со мной откровенны, и я знал, что писать, а что нет.

— А про Костю Ерёменко можешь пару слов сказать, «Wunderkind»?

— Что сказать про Костю? Мягко говоря, своеобразный человек, он был там, где-то в облаках, а команда – здесь. Он приехал сюда в одних спортивных штанах, его практически никто не знал. Толком не играл ни в «Днепре», ни в Павлодаре. А здесь всё получилось. У него рост был 192 см и 41,5 размер обуви. С большой лаптей ты черпаешь паркет, а тут же в мини мяч «четвёрка», и Костя под него подходил идеально. И для мини помимо определённого таланта это оказалось одним из важных факторов, прежде всего и специфическое владение мячом при его росте, его трудно было обокрасть, и координация отличная у него была, и удар бешеной силы.

— Жаль, рано ушёл, в сорок лет…

— У него с сердцем были проблемы, он писал записки, когда в футбол играл, что в моей смерти прошу никого не винить. Если бы мне сказали доктора сегодня, что у меня вот такие дела, и мне надо только гулять с собакой, я бы гулял с собакой и никуда бы не побежал.

Фото: из личного архива Сергея Микулика

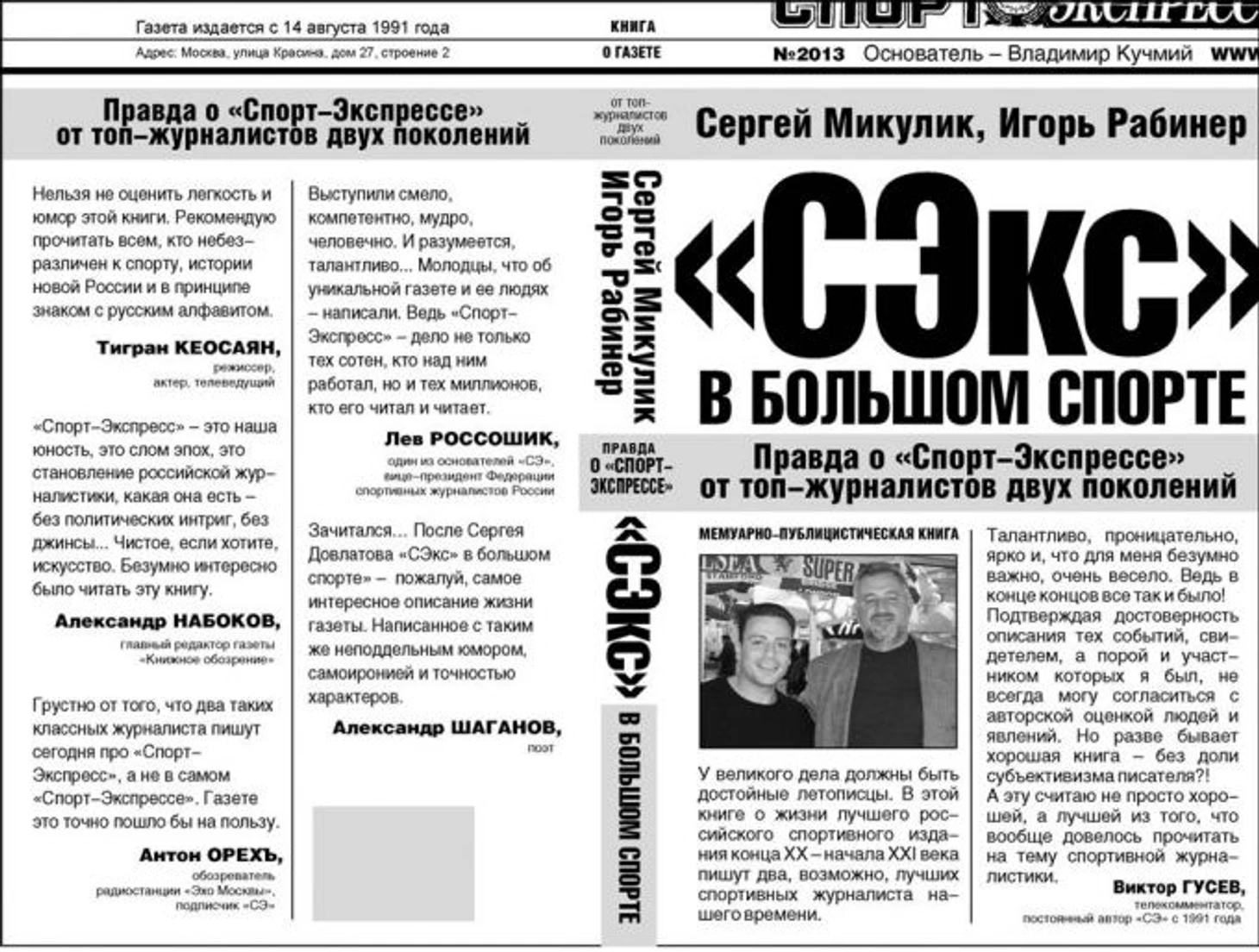

— И конечно не могу не спросить о «Спорт-Экспрессе». Я со многими бывшими журналистами этого издания общался, но не все идут, как ты, на такую откровенность. Елена Вайцеховская, наша знаменитая олимпийская чемпионка, мне рассказывала, что Игоря Рабинера, например, главный редактор Владимир Кучмий первое время постоянно редактировал, а Максим Квятковский, как и Игорь Рабинер, называют тебя своим учителем. Думаю, тебе это приятно.

— Хорошо, что хоть не «троечники» какие-то меня так называют, а более-менее приличные люди (cмеётся). Рабинер в 18 лет к нам обращался ещё в «Советский спорт». Я сижу в кабинете, и вдруг к нам в дверь всовывается мальчишка с кудрявой головой: «Тоже хочу работать» и. т. д., и я его и отправил на женский хоккей на траве. Думал, всё потонет юноша, но он не утонул, справился. Из такой темы трудно было что-то выжить, но он смог. А про редактирование, по себе помню, если тебе 20 лет, то ты всё валишь в кучу. И Рабинер всю эту фактуру собирал, и её надо было разгребать. Я бы даже возиться не стал, сказал бы ему: «Это лишнее, это перепиши, это измени», а Кучмий Владимир Михайлович, терпеливый хохол, если бы была полная ерунда, то он бы возиться с ним не стал, а так нужно было пёрышком пройти, и что-то достойное получалось. А про Игоря я ещё скажу, что это уникальный человек, он не умеет бездельничать. То, что он написал много книг, это уже о многом говорит. Но что в этих книгах написано, тут уже дело вкуса (смеётся). А над Ленкой Вайцеховской я один раз так подшутил, что был не рад. Мне надо было лететь во Владикавказ, и я зашёл в редакцию за командировочными и встретил Ленку, которая писала статью в пробный номер, и на пару минут куда-то отошла. У неё было написано «Я отдыхала в одном санатории в Ялте вместе с Виктором Васильевичем Тихоновым (нашим известным хоккейным тренером) и вижу, он стоит рано утром у бортика бассейна, и я у него спрашиваю: «Чего не спится?», а он мне: «Да мне по ночам приходят решения, а потом я стою и их осмысливаю». И я решил похулиганить и дописал «А иногда и не приходят, ворочаешься целую ночь, как м—-к, а решений нет» (смеётся). Я получил деньги, уехал в аэропорт и был совершенно уверен, что Ленка придёт и увидит мои художества. Но она не заметила. И выявили, только в подписной полосе и она со мной два месяца не разговаривала.

— А что тебя вынудило уйти из «Спорт-Экспресса»? Да и почему ты не выбился в начальники за время своей журналистской деятельности, по-моему, у тебя все шансы были?

— В «Спорт-Экспрессе» была пара чудесных лет. Эта газета, которая опередила время, а потом люди стали обрастать секретаршами, появились барьеры и. т. д и т. п. И не сказать, чтобы весь кайф ушёл, но газета подсела на звонки, а это немножко не мой формат, я люблю посидеть с человеком, как говорится за столом. Я ни одного удачного интервью для себя по телефону не взял. Мне надо с человеком сесть, познакомиться, а лучше, если и «махнуть» вместе, не скажу, что это обязательное правило для всех, но люди это ценили. А в тот момент все по миру поехали, «хоккейщики», «футболёры», и я решил, что надо что-то менять. Я уже понимал тогда, что интересного, связанного с газетой, больше не будет. И ушёл в «Твой Футбол», где мы с Аркадием Михайловичем Аркановым и Саней Львовым прекрасно себя чувствовали (смеётся).

Фото: из личного архива Сергея Микулика

— Но ты понимал, когда ты уходил, что «Спорт-Экспресс» на тот момент был на высоком уровне, выше уже ничего не было в спортивной прессе нашей страны, да и зарплата была наверняка хорошая?

— Ты знаешь, здесь играло роль скорее всего внутреннее самоуважение, мне было за тридцать, но я уже столько в журналистике прошёл. Это был идеальный возраст, когда ты ещё с спортсменами на «ты», и в тоже время от тренеров недалеко ушёл и тебе ещё хочется бегать, а не сидеть на стуле. Это тебе и ответ, почему у меня и карьеры не получалось сделать. Вся жизнь в движении.

— Твои родители довольны, гордятся тобой, ты же смог стать ну если не Яшиным в журналистике, то Пильгуем точно?

— Мама была уже очень довольна тем, что я был чем-то занят и спокойно ко всему относилась, а папа мой, конечно, был рад за меня, я брал его на футбол и на хоккей и мог провести за кулисы. А там его, и так, знали генералы, хотя он и был в их глазах Серёгин папа. И конечно, он любил посидеть, что-то отметить, а выпить он и до сих пор любит, но никогда не перебирал, в какой бы ситуации он не был, в общественной или дома, и меня всегда тормозил. И сейчас мы с ним смотрим футбол и позволяем себе немного расслабиться.

— Спасибо тебе за это интервью.

— Тебе тоже, и рад новым встречам.

Текст: Александр Косяков.

Заглавное фото: из личного архива Сергея Микулика.

Фото: из личного архива Сергея Микулика и Владимира Пильгуя и Олег Бухарев.