«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

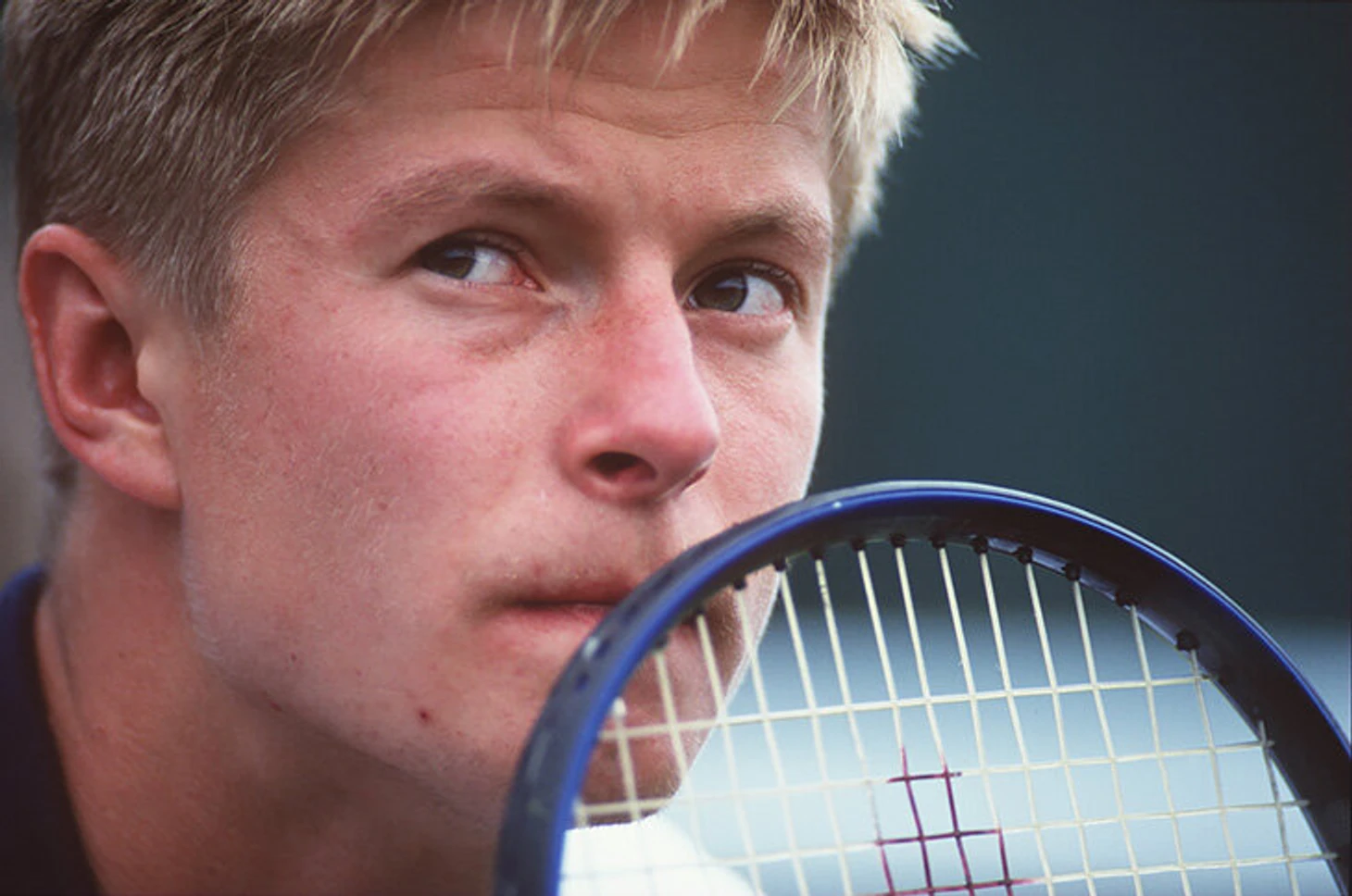

Евгений Кафельников – один из главных спортсменов России 90-х, в которой президентским видом был теннис. А в теннисе Кафельников – первый российский гигант.

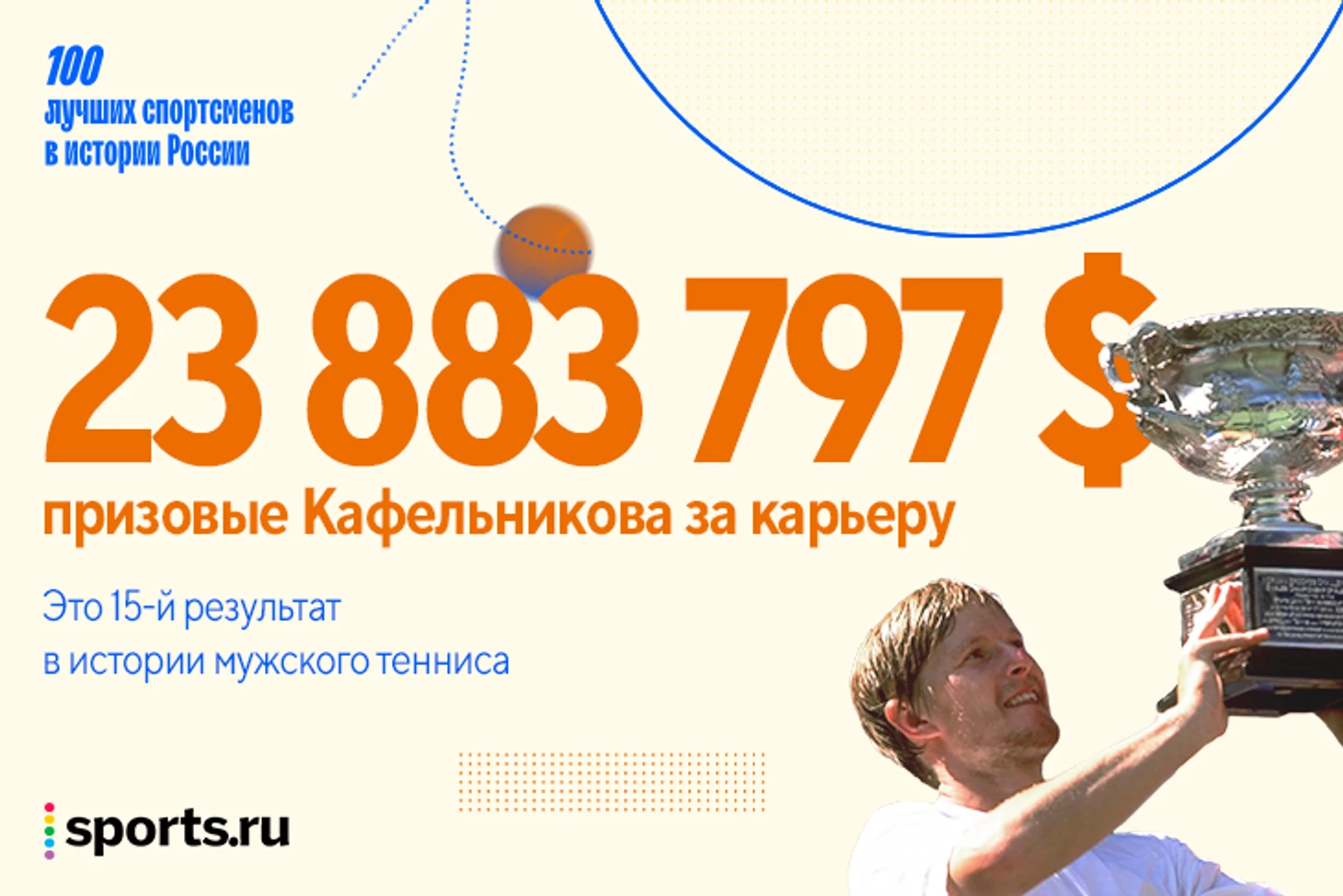

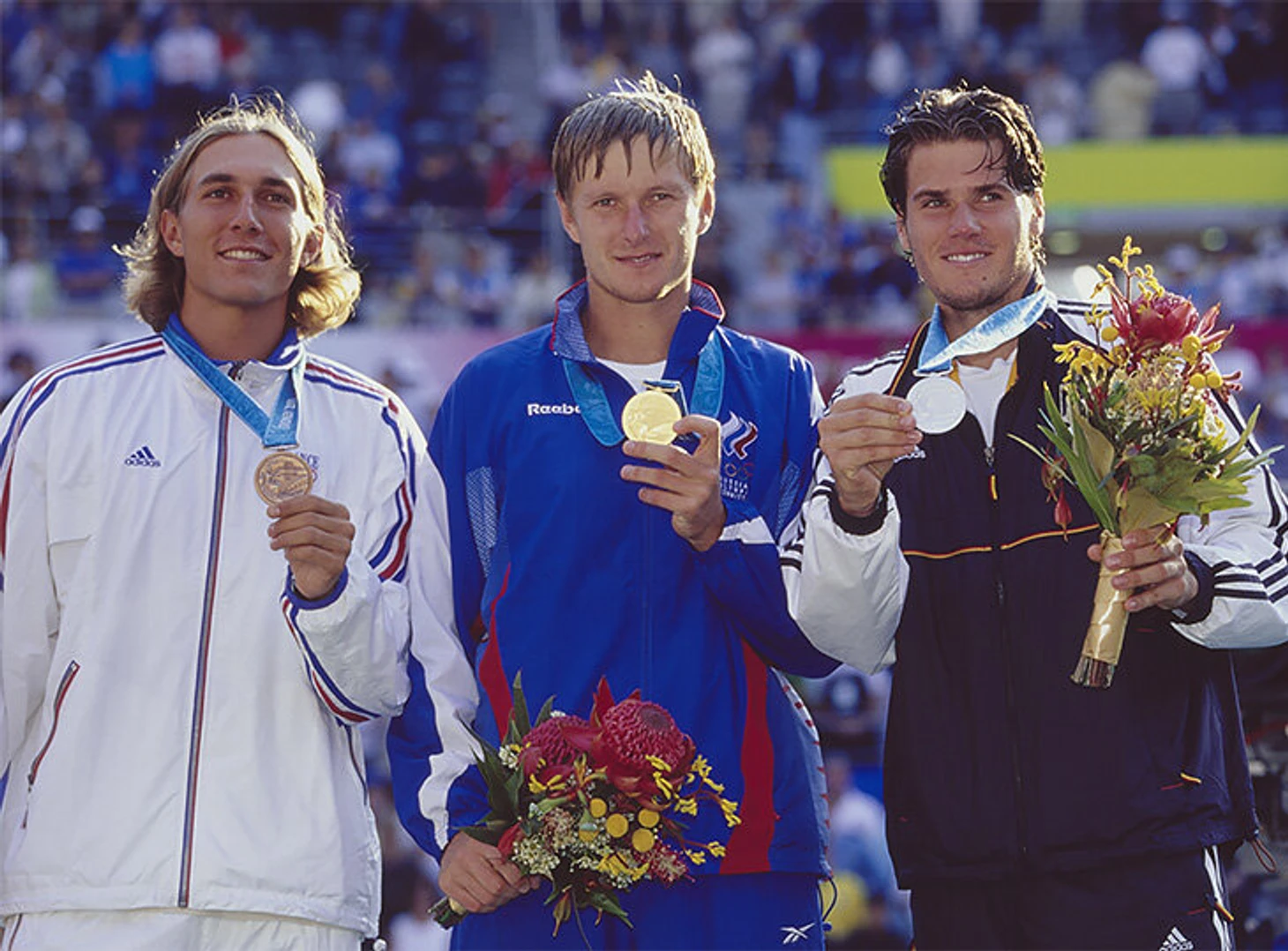

Он первым взял «Большой шлем» и возглавил рейтинг ATP, выиграл первое теннисное золото Олимпиады и очень много дал сборной, взявшей первый Кубок Дэвиса.

Но Кафельников это не только теннис. Во многом он был воплощением идеалов капитализма, пришедшего в Россию 90-х. Он всего добился сам, за счет таланта и трудолюбия превратился из обычного сочинского юноши в миллионера с частным самолетом.

Сейчас самолет уже продан, Россия изменилась, а Кафельникова чаще вспоминают за неоднозначные твиты, чем за победы.

Мы встретились с Евгением для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирают редакция и пользователи, конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени) и поговорили о его великой карьере.

Сейчас Кафельников работает в Федерации тенниса – ищет таланты

– Чем вы сейчас занимаетесь, насколько заняты?

– Занят очень плотно. Как вы знаете, я вице-президент Федерации тенниса России, отвечаю за детско-юношеский теннис. В основном это возраст от 12 до 14-15 лет.

Смотрю, кто как играет, пытаюсь найти талантливых юниоров, которые потенциально могут рано или поздно заиграть на довольно-таки высоком уровне.

– Приходится много ездить?

– Ну нет, в основном все в Москве. Здесь проходит очень много разных детских соревнований – каждые выходные. Естественно, я не на все хожу, но турниры высшей категории смотрю.

Мне это интересно. Этим направлением я и занимаюсь.

– Допустим, вы заметили талант. Какой дальнейший алгоритм работы с этим человеком?

– У нас есть тренеры национальных сборных, которые отвечают за определенный возраст. Я в контакте с тренером сборной до 14 лет, и мы садимся и говорим. «Я подметил такого-то» – «А он уже в сборной».

Если кто-то не в сборной, то начинаем разбираться, кто его тренирует, где, из какого он региона. Таким образом начинается работа, и потом стараемся как можно больше помогать.

– И в вопросах финансирования?

– Да, федерация сейчас действительно очень много вливает в детско-юношеский теннис. Сами видите, что происходит – выезды на турниры сейчас становятся очень затратными, поэтому по возможности помогаем.

– Был период, когда президент федерации Шамиль Тарпищев говорил, что нет ресурсов.

– Конечно, их всегда не хватает, и для реализации разных проектов всегда хочется больше. Но сейчас в федерацию поступают бюджетные деньги – деньги от букмекеров на поддержку развития спорта. И поскольку теннис – один из самых ходовых видов [у букмекеров], то идут существенные отчисления от государства.

И из них мы помогаем всем. Особенно детско-юношескому теннису.

90-е были эпохой возможностей, а Ельцин дал народу свободу – и не пил так, как о нем говорят

– Поскольку ваша карьера началась и в основном прошла в 90-х, хотелось бы немного исторического бэкграунда, воспоминаний. Например, как вы встретили распад Советского Союза? Помните тот период?

– Конечно. Я был в Москве, 17-летним парнем, и мы должны были уезжать на юниорский чемпионат США. По-моему, мы выехали 20 августа или 21-го.

Особых воспоминаний у меня нет. Мне, честно говоря, было не до того, чтобы думать, что происходит. Мне нужно было выбиваться в люди. В 90-м и 91 году у меня был сложный период, когда ничего не ладилось, я был практически без тренера. И мне нужно было принимать решение – либо дальше с чьей-то помощью развиваю карьеру, либо… Я даже не знаю. Второй вариант я в то время не рассматривал.

– А было осознание, что конкретно для вас все изменится – например, станет легче выезжать?

– Насколько я помню, в то время еще были выездные визы – в ОВИРе надо было ставить печати. Такие круглые овировские печати в паспорт, а потом уже подавать на визу. Не помню деталей, когда эта печать испарилась и уже можно было просто приехать в аэропорт и улететь за границу.

– Когда вы впервые выехали за рубеж?

– В 87 году, во Францию.

– На юниорский «Ролан Гаррос»?

– Нет-нет, мне 13 лет было. На детский командный чемпионат Европы. Нас было пятеро – я, еще один парень моего возраста и трое ребят на год старше, 73 года рождения.

– Какие были ощущения?

– Как будто попал в другой мир. Деталей я сейчас не помню, но вообще как будто в космос полетел. Новшества. И это Париж, Эйфелева башня. Эти первые ощущения всегда больше всего остаются в памяти.

– Что-нибудь привезли оттуда?

– Суточные нам выдавали то ли 10, то ли 12 долларов. Мы две недели там были. И что ты купишь за 120 долларов? Какие-то подарки маме-папе. Что-то такое. Ничего выдающегося.

– Если суммировать, какое у вас главное впечатление от 90-х?

– Невозможно это выразить одним предложением.

– И не надо одним, давайте развернуто.

– (Вздыхает). Люди, которые с этим не столкнулись, молодое поколение, они навряд ли воспринимают это время как… Что бы мы им ни сказали, они все равно это не воспримут, потому что не были в тех реалиях. Те люди, которые с этим столкнулись, поймут то, что я сейчас скажу.

Это действительно было время возможностей. Хотя оно и было очень напряженное, распад страны. Кто-то это время хает, потому что была безработица, не платили зарплаты и так далее.

Мне, наверное, повезло больше, чем кому-либо. Я оказался в нужном месте в нужный час и с человеком, который помог мне развиться как теннисисту и заработать все те блага, которые меня до сих пор держат на плаву. Кому-то не повезло. Но это судьба, и кого-то винить в этом абсолютно глупо.

Как мне кажется, все, кто хотел, стремился к чему-то новому, они наверняка пришли к тому, к чему хотели.

– Вы сказали, что это время возможностей. В чем это выражалось?

– В первую очередь появилась возможность спокойно выехать за границу. Тебе никто не мог запрет поставить – естественно, если ты в криминале не замешан или не был под следствием. Тебе не нужно было проходить все инстанции, проверки на вшивость.

И многие это восприняли как время возможностей. Кто-то уехал. Я ни в коем случае их не осуждаю. В то время каждый пытался выжить как мог.

И я еще раз подчеркну – кто хотел выжить, кто стремился к чему-то, тот и выбился в люди.

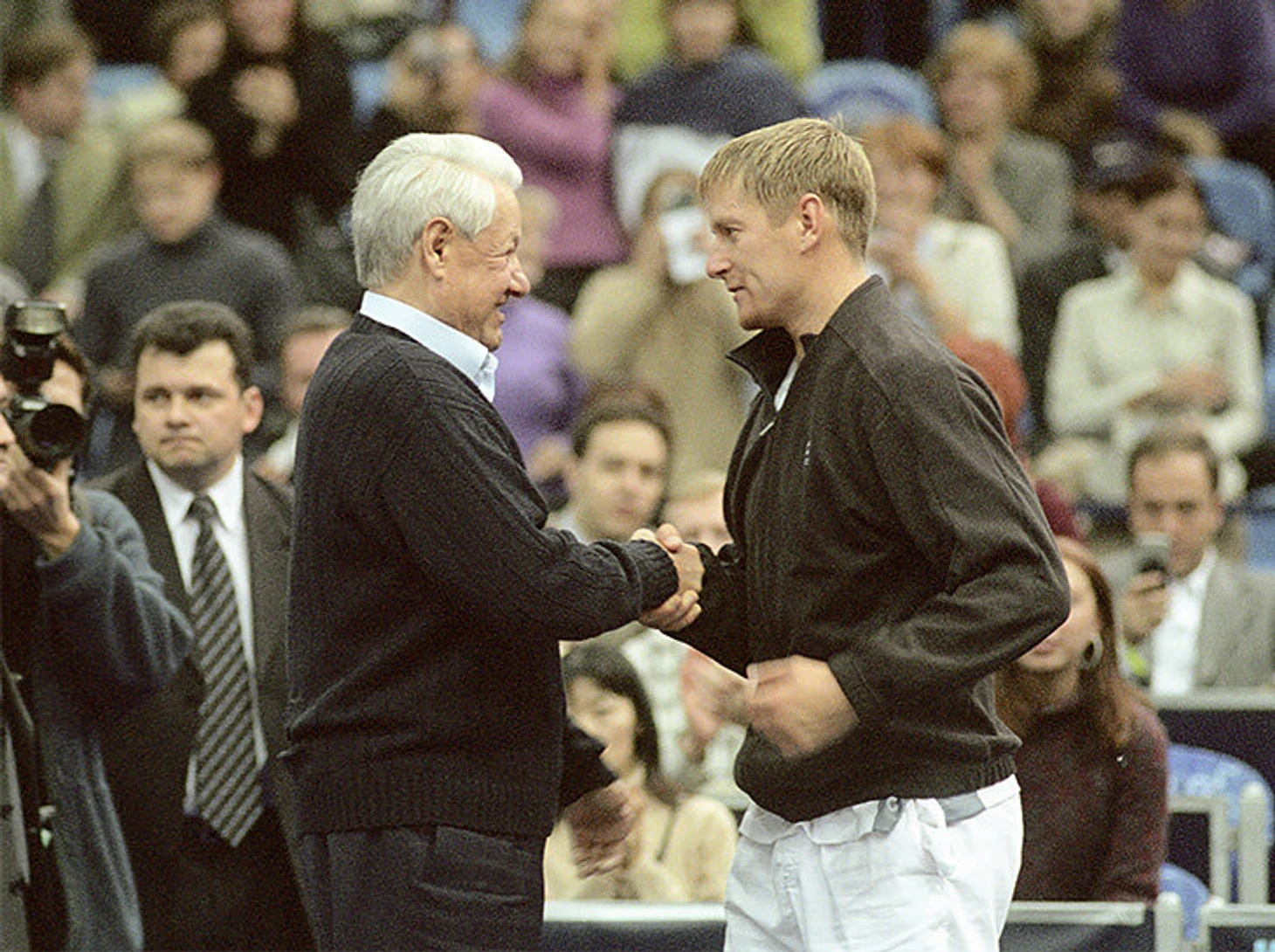

– В разговоре про 90-е нельзя не упомянуть первого президента России Бориса Ельцина. Как вы познакомились?

– Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 95 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи.

Шамиль Анвярович [Тарпищев] тогда, по-моему, еще был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь».

И они приехали, он с нами познакомился.

– А насколько плотно вы вообще общались? Как бы описали отношения?

– Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем.

Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку ведрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста.

С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.

– Как часто с ним играли?

– Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.

– Еще слышал, что он любил собирать у себя теннисистов на даче, поесть пельменей с медвежатиной.

– Было, было. Особенно последние 3-4 года перед его кончиной. В феврале, на его день рождения, мы чествовали стипендиатов фонда Ельцина. Приезжали, тепло беседовали.

– Каким он вам запомнился?

– Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.

– Вы считаете, что в целом он хорошо управлял?

– Я считаю, что он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года. Это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, меня могут за это поливать.

Но еще раз говорю, люди, которые к чему-то стремились, а не хотели только сидеть на печи и квасить водку ежедневно, в то время добились успеха.

Время было тяжелое, но оно было интересным. Не было рутинным, как сейчас, последние 15 лет. Мне кажется, тогда было намного больше драйва – может, потому что я был моложе, у меня энергии было больше. А сейчас я на все смотрю и вижу – какой-то ступор.

Стал теннисистом, чтобы зарабатывать, а карьеру начал в кредит от IMG

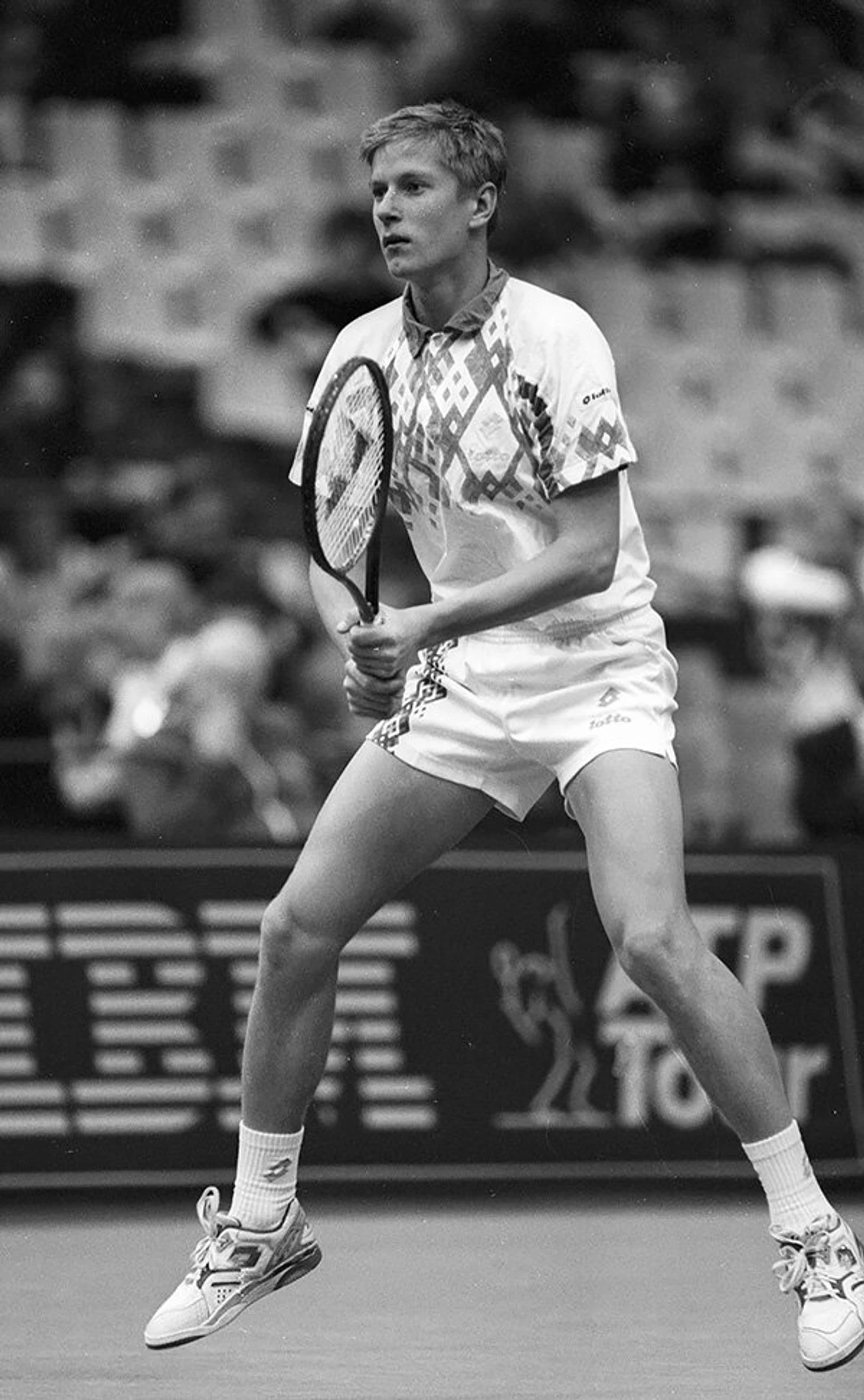

– В нашем теннисе вы во всем были первопроходцем. А когда вы сами начинали, на кого ориентировались?

– Вы помните, что у нас не было возможности наблюдать по телевизору никакие турниры «Большого шлема» – за исключением, может быть, «Уимблдона», который в Москве транслировал технический канал. И то, по-моему, только с середины 80-х.

Безусловно, я слышал имена Александра Метревели, Анны Дмитриевой. Естественно, когда я был молодой, были Андрей Чесноков, Саша Волков, Андрей Ольховский – ребята, которые выезжали и довольно высоко стояли в мировом рейтинге, в первой сотне. Наверное, хотелось, как они: ездить и что-то выигрывать.

– Вообще в те времена, как воспринималась эта идея – быть профессиональным теннисистом?

– Во-первых, ты понимаешь, какие блага за этим стоят. Сугубо из прагматических соображений – ты играешь, зарабатываешь, добиваешься.

Я думаю, в 16-17 лет, когда у тебя дилемма – либо ты выбиваешься в люди, пытаешься помочь семье не… (Подбирает слова). Не быть ущербным и не быть в той ситуации, когда ты будешь думать, грубо говоря, что тебе вечером покушать. Из этих сугубо прагматических соображений я понимал, что если не выбьюсь в люди, то никакого будущего ни у моих родителей, ни у меня не будет.

В 90-91 году я понял, что это потенциальный источник заработка. Кроме тенниса я ничем не мог заниматься, нигде бы я себя так проявить не смог.

– По ходу карьеры многие отмечали, что у вас идеальная, каноническая техника. Кто ее вам ставил?

– Трудно сказать. Я сейчас так вспоминаю, что в 10-12 лет ты стараешься импровизировать и подражать кому-то. Один год я пытался играть слева одной рукой. Пытался как испанцы справа иметь более закрытую хватку, чтобы крутить. Ты пытаешься что-то сделать, но в идеале приходишь к своим натуральным ощущениям.

Для меня натурально было играть слева двумя руками. Я понимал, что одной не смогу так мощно и четко класть мяч. Поэтому с 13 лет – две руки и ничего больше.

Соответственно, из-за того, что мы большую часть времени из-за погодных условий играем в залах, где покрытие очень быстрое, нужно было как-то адаптироваться. Поэтому хватка, идеальный замах сами как-то поставились.

Были определенные корректировки со стороны тренера – где встречать мяч и так далее. Но замах, хватка – это натурально случилось.

– Когда и как вы познакомились с Анатолием Лепешиным?

– В 85 году. Анатолий Саныч был тренером сборной Советского Союза до 18 лет, и он регулярно проводил детско-юношеские сборы. 85-й, февраль, Днепродзержинск.

– В начале разговора вы сказали, что в 90-91-м были практически без тренера. Потом профессиональную карьеру начинали с Лепешиным. Как так получилось?

– 91 год, все развалилось, страны не стало, позиции Анатолия Саныча тоже не стало. А меня видели некоторые агенты компании IMG, и им нравилось, как я технически оснащен. И когда денег и финансирования не стало, Анатолий Саныч взял на себя ответственность, переговорил с одним из руководителей их теннисного направления, сказал: дайте возможность парню, я готов с ним индивидуально работать.

Они поверили, открыли кредитную линию. И в начале 92-го мы поехали на первый профессиональный турнир.

– Открыли кредитную линию – значит, они финансировали вас в кредит?

– Да.

– И потом надо было все вернуть?

– Да. Если мне память не изменяет, за весь 92-й и практически весь 93-й мы на двоих потратили, по-моему, 90 тысяч долларов. И в начале 94-го, когда я выиграл первый турнир, я все обязательства перед ними закрыл.

– Вы говорили, что Лепешин сделал из вас профессионального игрока. В чем это выражалось?

– Дисциплина. Стремление.

Мы оба хотели добиться. Он, во-первых, как тренер хотел добиться, чтобы его ученик как минимум был в десятке, а как максимум – выигрывал турниры «Большого шлема» и был первой ракеткой мира.

Поэтому наш тандем и был успешным.

– В начале вашей карьеры много писали, что у вас игра шикарная, но есть проблемы с психологией. Вы считаете это справедливым?

– Нет. Нет. С психологией не было никаких проблем. Анатолий Саныч мне говорил, что никакой психолог за тебя не будет выходить и выигрывать матчи. Ты это должен делать сам.

И мы с ним оба были приверженцами того, что количество всегда переходит в качество. Поэтому то трудолюбие, те часы, те матчи, которые мы с ним вместе провели, безусловно, дали плоды. У меня не было никаких феноменальных качеств. Многие говорят, что я был талантлив – но нет, я результатов добивался сугубо за счет работоспособности.

И мы с ним вдвоем делали то дело, которое хотели делать, и поэтому были результаты.

Перед «Ролан Гаррос»-1996 чувствовал себя почти непобедимым, но потом не верил, что покорит мир

– Перейдем к «Ролан Гаррос»-1996. Как вы себя чувствовали перед турниром?

– Шикарно. Я понимал, что мало кто меня может обыграть. В апреле я выиграл в Праге первый турнир на грунте, играл просто блестяще.

Наверное, это все звенья одной цепи. Мы очень много работали и играли, я получал огромный опыт через эти матчи. Моя психологическая устойчивость была просто феноменальной. Я знал, что при любом счете у меня есть шанс выиграть – даже при 0:2 по сетам. Тогда у меня была такая феноменальная уверенность.

Я вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, перед «Ролан Гаррос» в одну калитку выиграл три матча на командном чемпионате мира в Дюссельдорфе. И все эти элементы в совокупности давали мне такую уверенность.

– Во время турнира когда вы начали задумываться, что можете его выиграть?

– С самого первого раунда у меня были такие ощущения. И за весь «Ролан Гаррос» я проиграл только один сет – Рихарду Крайчеку. И то по случайности – тай-брейк третьего сета в четвертьфинале. А больше никому.

Многие будут говорить про условия – жарко, корты быстрые, мячи быстрые и так далее. Но я обыгрывал довольно неплохих грунтовых теннисистов: Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франциско Клавета. Нельзя сказать, что был легкий проход к титулу. Абсолютно нет.

– Когда вы осознали, что сделали что-то историческое?

– Сразу.

– Сразу же?

– Конечно. Ты выигрываешь первый для себя турнир «Большого шлема», ты первый россиянин.

Единственное, я помню, что сам себе говорил: если ты его не выиграешь, то второго шанса может и не представиться. С таким настроем я выходил и играл финал. У меня не было четкого…

Нет, наверное, я лукавлю. Наверное, я понимал, что буду играть долго и что шансы будут. Но я хотел себя таким образом настроить, чтобы все, что у меня на тот момент было, я оставил на корте. И я это сделал и добился победы.

– Потом не появилось ощущения «ну все, я готов покорить весь мир»?

– У меня никогда не было такого ощущения. Выиграть конкуренцию с теми, кто играл в мое время, было невозможно. Абсолютно невозможно.

Я всегда говорил и буду говорить, что в то время, когда я играл, было невозможно прогнозировать победителя турнира «Большого шлема». Перед началом 20 человек имели шансы на титул. Не было такого, как сейчас – Рафаэль Надаль выходит играть «Ролан Гаррос» и ты практически заранее отдаешь ему кубок. Или как Новак Джокович в Австралии. В мое время такого не было.

Нет, у меня не было ощущения, что весь мир мне покорится. Конкуренция была жесткая, и я понимал, что она будет еще жестче. И всегда намного тяжелее отстаивать позиции. Ты становишься вторым или третьим в рейтинге, и тебе, хочешь не хочешь, придется это делать. Потому что рейтинговые очки горят, и если ты не будешь их защищать, то скатишься вниз.

А для меня это было основным фактором. Я каждую неделю смотрел рейтинг, смотрел за очками, кто потенциально может обогнать. Для меня это было очень важно.

– После победы на «Ролан Гаррос» вы сказали: «Я был никем, никто не хотел со мной работать, я был чужим». У вас реально было такое ощущение?

– Я действительно был никем.

– Меня больше интересует то, что вы были чужим.

– Я точно не помню, в каком контексте это было сказано…

Нет, ну чужим я никогда не был. Чужим среди кого?

– Насколько я понял, вы это сказали про тур в начале вашей карьеры.

– Естественно, да. Когда тебя никто не знает, ты приходишь в раздевалку, там все эти звезды – и место под солнцем тебе нужно завоевывать. Конечно, изначально ты никто.

Но потом, когда приходят победы, к тебе начинают посерьезнее относиться. А когда ты выигрываешь турниры, то становишься уже своим и в раздевалке можешь шутить, кого-то подкалывать. Уже у тебя есть на это аргументы.

А поначалу действительно, да, тяжело.

– Когда вы пришли в тур, как вас встретили? Доброжелательно? Или, может, с недоверием?

– Мне очень сильно помогал Андрей Черкасов. Когда я ездил на турниры без Анатолия Саныча, он меня всегда брал к себе в номер, чтобы мне не платить за гостиницу – у него всегда был оплачен двухместный номер. Когда мы ходили куда-то ужинать, он старался за меня платить, чтобы экономить деньги, которые я к тому времени зарабатывал..

В 92-93-м он мне очень сильно помог.

– Вообще в туре у вас были прямо близкие друзья?

– Я со всеми хорошо общался. Со всеми нашими – с Сашей [Волковым], с тремя Андреями: Черкасовым, Чесноковым и Ольховским.

В паре я практически всегда играл с партнерами-иностранцами. Сначала был Дэвид Риккл, потом появился Даниэль Вацек, затем Уэйн Феррейра. И я со всеми комфортно себя чувствовал. Мы хорошо общались.

Первая строчка рейтинга: серия из 7 поражений, споры из-за подъемных и сожаления

– Теперь про первую строчку рейтинга. В 99-м вы выиграли Australian Open.

– Да.

– Потом Роттердам.

– Да.

– После этого у вас в ATP серия из семи поражений.

– Угу.

– И по итогам этой серии вы становитесь первой ракеткой мира. Что произошло?

– Ничего не произошло (усмехается). Я помню, что в Индиан-Уэллс проиграл Густаво Куэртену в трех сетах. Потом в Майами проиграл, по-моему, Винсенту Спэйди – для меня он очень неудобный соперник.

Затем начинается грунтовая серия, где я исторически никогда хорошо не играл. Мне просто не хватает времени, чтобы к ней подготовиться. Чтобы на уровне играть на грунте, мне нужен минимум месяц. Этого месяца нет нигде. Тебе нужно играть турниры, чтобы пытаться заработать очки и не упасть в рейтинге.

Все очень просто. Я играл неподготовленным. Я был вторым в рейтинге за счет результатов в течение года, когда все навыигрывал. Но я выхожу на грунт, и у меня просто дискомфорт. Я проигрываю людям, которые на грунте по объективным причинам играют лучше меня.

И вы знаете, конкуренция всегда очень жесткая и тяжелая. Поэтому у меня нет вообще никаких сожалений о том, как я стал №1. Я это заслужил, играя в течение всего года. Несмотря на то, что у меня были серия поражений.

Я играл все турниры, потому что мне нужно было играть – мне негде и не с кем было тренироваться. Поэтому я выходил, играл пару, даже один из этих турниров выиграл. Но в одиночке мне просто не везло, я выходил на сильных соперников и проигрывал.

– Тогда ходила информация, что многим не особо нравилось ваше отношение к турнирам. Например, якобы в Праге вам отказались платить 100 тысяч долларов за участие. Это правда?

– Да, но потом этот вопрос был закрыт.

Никто никогда не застрахован от твоего поражения. Обвинять меня в том, что я проиграл, если память не изменяет, Ричарду Фромбергу в тяжелой борьбе (4:6, 6:2, 4:6 – Sports.ru) и не выполнил свои обязательства – полный абсурд.

Я вообще все свои обязательства всегда выполнял и никогда никого не кидал. Если я с кем-то договаривался приехать на турнир, то всегда приезжал. Никогда в последнюю минуту не кидал директоров турниров. Поэтому ко мне всегда было уважение. Они прекрасно понимали, что если мне платят, то я приеду.

Даже в 99 году, когда я после финала Australian Open на следующий день вылетел и играл турнир в Марселе. И этот человек до сих пор меня всегда благодарит. Хотя я даже никаких гарантий не давал. Но сниматься просто было бы некорректно по отношению к промоутеру, директору турнира и моим французским болельщикам.

И вот он мне в знак благодарности подарил эти «Ролекс Дайтону», они до сих пор у меня. Он сделал гравировку: «Евгений Кафельников, Marseille Open 13 и Евгений Кафельников, чемпион Австралии». Это был подарок за то, что я приехал на турнир.

История с Прагой действительно была. Но поскольку я был клиентом IMG, они потом этот вопрос сами закрыли. Не знаю, как потом закончилась история с директором турнира в Праге, но свои деньги, которые я должен был получить, я получил.

– Еще тогда глава ATP рассказывал историю, что проводил с вами беседу, на которую пришел с вырезками из газет и цитатой с пресс-конференции, где вы говорили, что вам все равно на поражения, например, в Монте-Карло.

– Я сейчас точно не помню. Может быть, и было.

У меня с [на тот момент главой ATP] Марком Майлзом в те времена были очень хорошие отношения. И даже если такое и было, значит, в горячке после поражения что-то ляпнул.

– То есть, это вам особенно не запомнилось?

– Вот этого я точно не помню. Там столько было разных нюансов.

– На первой строчке вы продержались шесть недель. Чего у вас сейчас больше – гордости, что вообще получилось, или разочарования, что не получилось дольше?

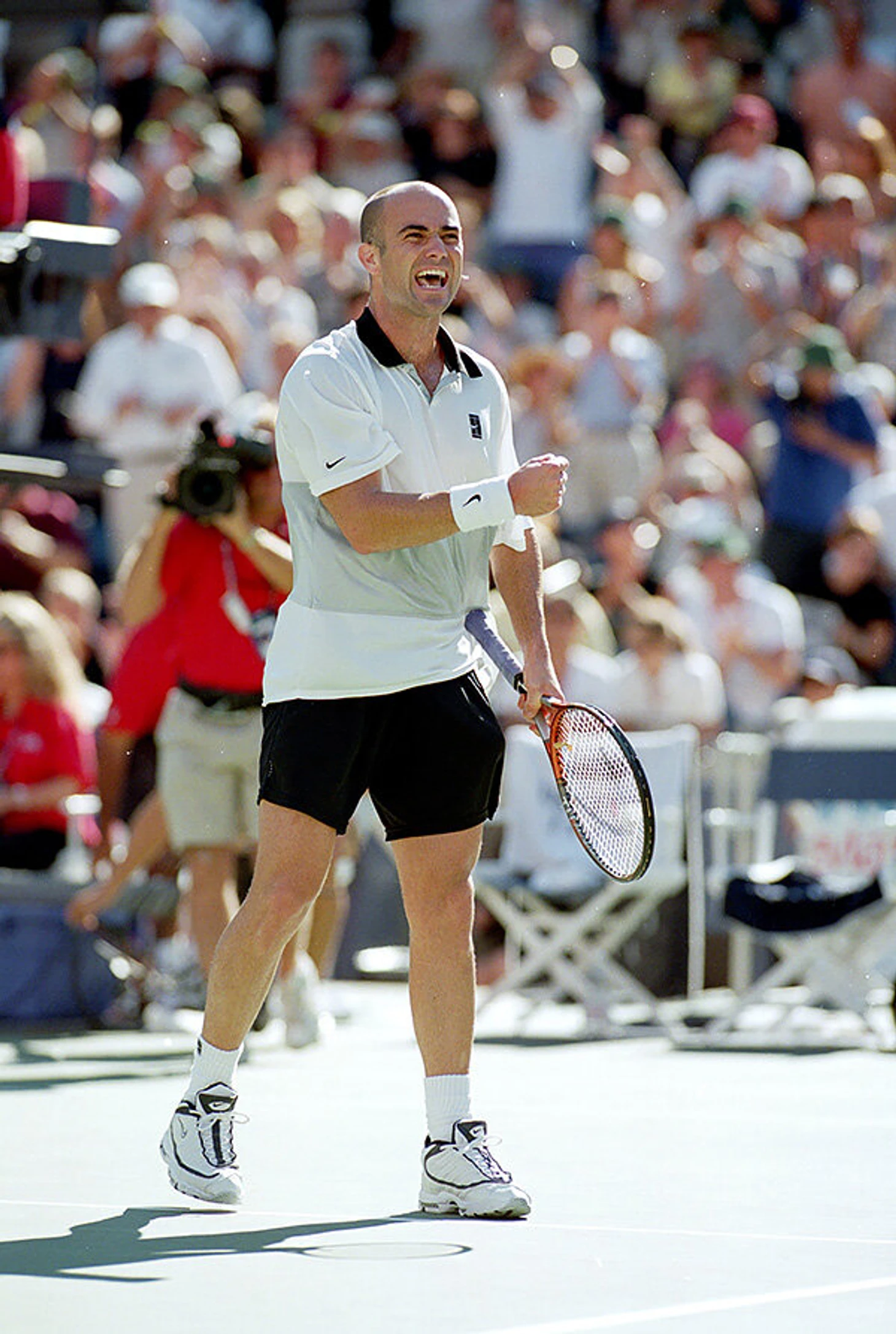

– Самое мое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше «Ролан Гаррос» благодаря Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 99 году я проиграл Андре Агасси в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6, 3:6).

Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.

Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым.

Зачем брал призовые наличными? Как сохранял деньги? Так много играл только ради заработка?

– У вас нет ощущения, что вам удалось бы выиграть больше крупных турниров, если бы вы немного смягчали график и точечно подходили к ним на пике формы?

– Нет. Моей главной проблемой всегда было то, что я мог потерять уверенность и проиграть кому угодно. А главной целью было удержание этой уверенности.

Мы возвращаемся к тому, что все говорили, талантливый я или не талантливый. Но я сугубо работяга. И через работу я приобретал уверенность. Как только она пропадала – все.

Поэтому мне были необходимы эти матчи, было необходимо постоянно поддерживать это психологическое состояние. Если я выбивался из игровой практики, мне становилось очень тяжело – несмотря на очень большой опыт.

Нет, я не думаю, что если бы играл меньше, то результаты были бы лучше.

– Еще есть мнение, что вы так много играли, чтобы по максимуму заработать. С этим тоже не согласны?

– Естественно, я играл, чтобы зарабатывать – а как иначе? У меня все было просто: играешь, зарабатываешь, подходишь к кассе, получаешь. Не играешь – не зарабатываешь. Конечно, я хотел заработать. Я не говорю, что я альтруист.

Мы возвращаемся к вопросу, почему я стал профессиональным теннисистом. Нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что если бы не платили такие огромные деньги, то я бы остался в теннисе и любил бы этот вид спорта.

Нет, я, безусловно, бы к нему как-то относился, потому что, как я уже подчеркивал, кроме того, чтобы держать теннисную ракетку, я в жизни ничего не умею. Конечно, я бы был в теннисе. Но безусловно, одним из основных двигателей – может быть, даже основным, – был тот факт, что теннис – хорошо оплачиваемый вид спорта.

Конечно, я играл, чтобы заработать деньги. Безусловно.

– А чего было больше – желания заработать или стать великим?

– Все вместе. Чем лучше играешь, тем больше зарабатываешь. Чем больше зарабатываешь, тем лучше результаты.

Я каждую неделю смотрел за рейтингом. Я как умалишенный смотрел за результатами всех других. Следил, кто в так называемом «Клубе 10-10» – кто выиграл 10 турниров в одиночке и 10 в паре. Я потом перешел в другой клуб – выиграл 20 турниров в одиночке и 20 в паре. Это очень ограниченная элита игроков – по-моему, таких пять или шесть.

Я был одержим всеми этими рекордами и цифрами. Я чуть-чуть не дотянул до 1000 матчей и очень жалею, что так получилось. Наверное, если бы я задался целью, то несмотря на то поражение от Миши Южного, которое я просто не мог перетерпеть, я бы, может, еще остался и на костылях дошел до этой 1000. (В последнем матче в карьере Кафельников проиграл Южному 2:6, 2:6 на турнире в Петербурге – Sports.ru).

Но я этого не сделал.

– По ходу карьеры у вас был период, когда вы сравнивали теннис с гольфом и говорили, что теннисистам слишком мало платят.

– Да, конечно.

– Вы сейчас с этим согласны – с учетом того, что, как вы сами сказали, те деньги стали основой нынешнего благополучия?

– Я проводил параллели. В то время мы с ребятами в раздевалке много смотрели гольф, разговаривали про гольф.

Победитель теннисного турнира получал в среднем 70 тысяч долларов, а гольфисты – по миллиону. И сугубо из того, что я тупо смотрел на эти цифры, я и делал такие комментарии. И думаю, что в принципе они оправданы.

– В спорте много историй, что кто-то быстро зарабатывает много денег, а потом так же быстро их спускает. Как вам удалось этого избежать? Были какие-то советники?

– Я жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал. И я тратил, потому что понимал, что зарабатываю – от 2 до 3 млн долларов в течение пяти-шести лет.

– От 2 до 3 в год?

– Да.

С 97 года у меня не было контрактов с одеждой. Тогда Diadora, которая последние два года должна была платить $1,5 – 2 млн, ко мне пришла и сказала: «Евгений, мы очень извиняемся, прости нас, пожалуйста, но мы не можем». И я за 500 тысяч отступных отпустил их на последние два года контракта.

Вот такая у меня натура. Другие бы судились и выбивали. Но я настолько уважал весь теннисный бизнес и свою репутацию, что просто сказал: «Ради бога, давайте найдем компромисс. Заплатите мне полмиллиона из тех 3,5, которые вы мне должны», – и это не считая бонусов, которые у меня были приличные. Если я выигрывал турнир «Большого шлема», мне 500 тысяч должны заплатить. По тем временам деньги серьезные.

Директор компании пожал мне руку, говорит: «Евгений, мы преклоняемся перед твоей натурой, что ты всегда выполняешь то, что говоришь. Мы твои друзья навеки». У нас до сих пор хорошие отношения. И моя шузня с чемпионата Австралии у них до сих пор на стенде висит.

Единственный контракт, который у меня был до конца моих спортивных дней, – это с компанией Fischer. Они мне платили всего лишь 100 тысяч долларов в год, но эта ракетка принесла столько счастливых дней, что я никогда им руки не выкручивал. И я не понимаю игроков, которые ради контракта меняют ракетку, приносящую им хлеб. Ведь нет гарантии, что с новым продуктом ты будешь играть так же, как с ракеткой, приносившей тебе титулы.

– По ходу карьеры вы зарабатывали только теннисом? Никаких инвестиций, ничего такого не было?

– Сугубо теннисом, да.

– В 90-е еще было много разного кидалова. Вас не пытались в какие-то мутные схемы втянуть?

– Нет. Я не в Москве жил, а за границей.

– А там не было такого?

– Нет.

– Пит Сампрас в автобиографии писал, что вы просили, чтобы вам призовые выдавали наличными.

– Да. Всегда какая-то сумма – 5-10 тысяч долларов – должна была лежать в кармане.

– А зачем?

– Я любил, когда у меня в кармане наличные деньги. Чаевые дать официанту, например.

И я с тренером рассчитывался наличными. Платил физио наличными, тренеру по ОФП – наличными.

– То есть, например, за «Ролан Гаррос» вам все призовые дали наличными?

– Нет, зачем? Я так взял только ту часть, чтобы рассчитаться с тренером.

На Олимпиаде не верил в победу, а Кубок Дэвиса считал важнее личных турниров. Победив на них, достиг всех целей

– Теперь про Олимпиаду-2000. Перед Сиднеем вы говорили, что в той форме…

– Я не хотел ехать.

– За счет чего все так быстро изменилось?

– Я не помню уже. То ли я сам пришел… Наверное, я сам пришел к тому, что мне 26 лет и это последняя моя Олимпиада. Мне нужен был, можно сказать, для галочки олимпийский опыт, наверное, поэтому я и решил в любом случае ехать.

– Вы говорили, что на «Ролан Гаррос» с первого матча было ощущение, что вы можете выиграть. На Олимпиаде когда оно появилось?

– У меня вообще не было ощущения.

– Даже перед финалом не появилось?

– Нет.

Перед началом турнира смотришь сетку: ок, первые два круга легенькие. Но потом у тебя Марк Филиппуссис – австралиец, который в самом соку, в форме и так далее. Нет уверенности. Ты выходишь на матч, играешь по максимуму, хорошо – выиграл.

Следующий матч – Густаво Куэртен. Перед этим ты ему на «Ролан Гаррос» проиграл в пятисетовом матче, личный счет тоже не в твою пользу, уверенности нет. Хорошо, ты выигрываешь.

Полуфинал – Арно ди Паскуале. Вот тогда, ладно, я начал ощущать – а почему бы и нет. Его я прошел 6:4, 6:4, 6:3 (6:4, 6:4. В пятисетовом формате на Олимпиаде тогда играли только финал – Sports.ru).

И финальный матч против Хааса – вы сами знаете, что случилось (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 – Sports.ru). Но уверенности у меня не было. Но это был один из тех матчей, когда я себе сказал: ты должен оставить на корте все и проиграть не имеешь никакого морального права. Благодаря этим ощущениям я, скорее всего, и выиграл.

– Что на Олимпиаде вам больше всего запомнилось?

– Атмосфера в олимпийской деревне. Мы с Маратом Сафиным там гуляли, ходили в рестораны для спортсменов и видели, что нас узнают. Наверное, благодаря тому, что теннис – один из самых транслируемых видов спорта.

И мы видели, что для атлетов, 95% которых мы не знали, мы были кумирами. Наверное, это главное, что запомнилось. Как приходили, фотографировались, брали автографы.

– Если посмотреть, то в Австралии у вас титул Australian Open, золото Олимпиады, еще финал Australian Open. Получается, место удачное?

– У меня три самых счастливых места. Безусловно, это Франция, где я выиграл много важных титулов: три раза пару на «Ролан Гаррос», один раз одиночку, выиграл титул в Лионе, два раза играл в финале в Берси.

Правильно вы подметили про Австралию. В Аделаиде я выиграл первый титул. Выиграл Олимпиаду, Australian Open. Мне там нравилось покрытие Rebound Ace. Оно мягкое, не медленное, не быстрое, а среднее – то, что мне доктор прописал. Бывает так, как у Джоковича в Австралии – он выходит и просто не может проиграть. Наверное, у меня такие же ощущения были.

И, естественно, Россия, где я тоже всегда удачно играл.

– Мне старшие коллеги, которые в 90-х были более сознательными, говорили, что по ощущениям Кубок Дэвиса в России был важнее индивидуальных турниров.

– Так оно и было.

– И для вас?

– Конечно. Я прекрасно отдавал себе отчет, что российские болельщики тенниса обделены мероприятиями высокого уровня. У нас был Кубок Кремля и турнир в Санкт-Петербурге. И естественно, когда приходил Кубок Дэвиса, нам нужно было – хотим мы того или нет – доставлять удовольствие родным болельщикам.

Я это и делал. Я четко понимал, что нужно доставлять удовольствие болельщикам результатами. Надеюсь, что у партнеров по команде были такие же ощущения. Хотя иначе мы бы и не держали команду постоянно в Мировой группе, не боролись за титулы.

– В 2002 году какой момент пути к титулу был самым ярким?

– (Усмехается, потом вздыхает). Поймите, 2002 года могло и не быть, не выиграй мы в 2001-м у словаков в Братиславе. Я до сих пор не знаю, как мы выиграли этот матч в первом круге.

Я обыграл и Кучеру, и Хрбаты. Причем я обыграл Кучеру, проигрывая 0:2 по сетам – в пятом, решающем матче. Проиграй мы этот матч, мы могли вылететь из Мировой группы. А так мы получили возможность в 2002-м сразу играть в группе.

Трудно сказать, что для меня было самым запоминающимся на пути к этому титулу. Вы, может, хотите меня вывести на разговор про матч против Аргентины – с тем же самым Гаудио или пару, где мы проиграли 17:19.

Оно все было запоминающимся. Начиная со Швейцарии, когда Роджер Федерер нас чуть не обыграл в одиночку. Мы с Маратом тогда выиграли пару, и победили 3:2 в матче – хотя тоже все могло печально кончиться.

Со шведами было проще. С аргентинцами тоже относительно не тяжело, несмотря на счета. Ну а Франция в финале – это отдельная история.

– В решающий день вы там не играли из-за физического состояния.

– Естественно. Из-за всего. Из-за моей тогда уже неидеальной спортивной формы.

– Вы выиграли титул. Не было какой-то грусти, подзуживания, из-за того, что не получилось так, чтобы именно вы его оформили?

– Я говорил это уже много раз, но еще раз повторю. Я прекрасно понимал, глядя на то, как играет Сафин, что он две одиночки выиграет – с кем бы он ни играл: Матье, Грожан, Янник Ноа. Это я так утрирую.

Единственный, кому он мог проиграть, – это Фабрис Санторо, но они его не могли поставить на одиночку. И парная комбинация была у нас в руках – мы вели 2:1 по сетам, мы вели брейк против Санторо и Эскюде. Но мы проиграли. И я так расстроился. Даже не могу передать словами.

И тогда начал понимать, что мы можем Кубок Дэвиса не выиграть. Будет решающий пятый матч, и я против Матье не справлюсь в пяти сетах. А потом такая история, что заменили на Южного.

– После победы в Кубке Дэвиса было ощущение, что вы закрыли весь круг – «Большой шлем» выиграли, первой ракеткой мира были, Олимпиаду выиграли…

– Конечно. Я очень объективно оцениваю свои возможности. Я не ставлю целей, которые не могу достичь. Я не ставил себе цели выиграть «Уимблдон». Это не мое (лучший результат – 1/4 финала – Sports.ru), я просто по определению не могу его выиграть.

Поэтому когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня просто отлегло. Я понял, что всех спортивных вершин, которых хотел, я достиг.

10 лучших ударов Кафельникова: коронный форхенд и волшебная игра с лета

– Как вы считаете, вы полностью раскрыли потенциал?

– Да. Да. Я выиграл ровно столько, сколько должен был выиграть. Поэтому у меня нет никаких сожалений, что я мало сделал. И нет сильного экстаза от того, что я слишком много сделал.

Сейчас тур слабее, покрытия – скучнее, а у Федерера слишком много влияния

– Вы не раз говорили – и сегодня тоже, – что в ваши времена тур был сильнее.

– Да.

– В чем это выражается?

– Конкуренция.

– То есть, сила тура – это не стабильность, а конкуренция?

– Конечно, безусловно. Когда перед каждым турниром «Большого шлема» у тебя не один или максимум два явных претендента, которые с закрытыми глазами выиграют и можно уже заранее выгравировать имя на кубке.

В мое время такого не было. Было 10-15 человек, которые перед началом каждого «Шлема» имели шансы на победу.

– В ваше время Надаль не выиграл бы столько «Ролан Гаррос»?

– Я не знаю. Мне трудно сказать.

Нет, я даже не ставлю под сомнение то, что Надаль феноменален. Но мне было бы интересно посмотреть, как бы он играл с Томасом Мустером, который был гигантом на грунте. С тем же Густаво Куэртеном, который три раза выигрывал «Ролан Гаррос».

Поэтому не все так однозначно.

– Как вообще изменился теннис с тех времен, когда вы играли, и до нынешних?

– Объективно говоря, физически спортсмены стали мощнее, сильнее. Модернизировался инвентарь, мячи.

Единственное, чем я очень сильно недоволен, это то, что они упростили покрытия. Сделали в принципе одно покрытие для всех сезонов. И «Уимблдон» превратился в турнир на харде. Агрономы сделали очень большую ошибку, уплотнили траву, и мяч стал высоко отскакивать. И для меня это уже не так захватывающе и интересно.

– Но даже с учетом того, что трава стала медленнее, отскок сейчас все равно на 20 см ниже, чем на харде.

– Да нет, конечно. Там нормально все отскакивает, как на харде.

Я же говорю, в мое время мяч после первой подачи не отскакивал выше 25-30 см. Испанцы просто патологически не могли выиграть сет – никто из испанцев не выигрывал сет на «Уимблдоне».

Я очень недоволен этим нюансом, что ATP уравновесила шансы всех, что все играют на одном и том же покрытии. В мое время такого не было.

– Как вы считаете, кто самый важный человек в теннисе за последние 20 лет?

– На любителя. Это сугубо на любителя.

– Как вы считаете?

– (Щелкает ручкой). У кого самое большое влияние в теннисе?

– Да. Кто больше всего изменил игру?

– Нет. Кто больше всего изменил игру? Или кто больше всех влияет на принятие тех или иных решений вне корта?

– Можно и на тот, и на тот вопрос.

– На второй вопрос – безусловно, Федерер. От него все просто в экстазе.

Что касается игры… (Задумывается). Уникален Надаль, уникален Джокович. Исходя из того, что Федерер уже сейчас не лидер по титулам на «Больших шлемах», он уже немножко позади. Поэтому Надаль и Джокович.

– А в чем влияние Федерера на принятие решений?

– Все просто в восторге от его швейцарской педантичности, от его гениальности, от его имиджа. Турниры «Большого шлема», турниры серии «Мастерс» находятся под огромным давлением со стороны Федерера в принятии тех или иных решений.

– Например?

– Я сейчас не буду в тонкости и нюансы вдаваться. Но я знаю, что есть те или иные решения, которые принимались и наверняка будут приниматься с утверждения Федерера.

На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко; globallookpress.com/Wang Ying/Xinhua; Gettyimages.ru/Gary M Prior/Allsport, Clive Brunskill/Allsport, Al Bello /Allsport, Frank Peters/Bongarts; East News/PATRICK KOVARIK / AFP, TORSTEN BLACKWOOD / AFP, Jacques DEMARTHON / AFP, Franck FIFE / AFP