Потери и перехваты: что это и зачем их считают в КХЛ?

КХЛ считает в статистике потери и перехваты только с сезона 23/24. Вместе с отборами это достаточно интересные показатели выступления команд - это важные игровые действия, но не всегда очевидно, как именно они влияют на игру. Если у команды больше потерь, всегда ли это значит плохую игру? Что лучше – перехватывать больше передач, или выигрывать больше вбрасываний, забирая шайбу так?

Давайте сначала просто посмотрим на цифры, собранные за эти два с небольшим сезона. Дисклеймер: во всех случаях статистические показатели за регулярку и за плей-офф считаем отдельно, как это делает и лига. Графики представлены скриншотами - за интерактивными визуализациями можно придти в телеграм-канал «хоккей и цифры» или нажать ссылку под графиком.

Что именно мы считаем

Перехват — момент, когда игрок одной команды перебивает/читает передачу соперника и перехватывает шайбу. В англоязычной статистике НХЛ это ближе к зонту «takeaways»: игрок сам отбирает шайбу — в отличие от ситуации, когда соперник сам «дарит» шайбу ошибкой. В официальной терминологии НХЛ giveaway — «нефорсированная ошибка, из-за которой команда отдаёт шайбу сопернику», а takeaway — «игрок забирает шайбу у соперника, а не получает её из-за ошибки соперника».

Потеря — утрата владения (аналог giveaway/turnover). Важно понимать, что такие события фиксируются людьми в статбригадах на аренах прямо во время матча, и это приводит к смещению учёта от площадки к площадке: в НХЛ, например, многократно показывали, что на домашних аренах чаще записывают «свои» перехваты и «чужие» потери. В КХЛ подобные моменты тоже фиксировались. Поэтому любые сравнения нужно делать аккуратно и с учётом контекста.

Зачем это нужно? Потери и перехваты — прямые маркеры смен владения. Исследования давно показывают, что шансы на гол часто рождаются из потерь и коротких владений: быстрые контратаки после ошибок — один из самых высоких по ожидаемым голам сценариев в хоккее.

Наконец, важный нюанс интерпретации: много потерь не всегда = плохая команда. Команда, которая много атакует, неизбежно совершает и больше игровых действий (пасов, обострений) — а значит, чисто по объёму у неё будет и больше всего, в том числе потерь. А в целом процент владения шайбой и работа в чужой зоне заметно коррелируют с разницей заброшенных/пропущенных — поэтому любая метрика, которая повышает долю «наших» владений (перехваты, отборы), обычно тянет вверх и результат.

КХЛ не комментировала почему начала считать эти показатели именно с сезона 23/24, да и в целом, как уже упомянули, подсчет статистики лиги сильно зависит от бригад на местах. Несмотря на это, интересно увидеть, что же значат для команд эти цифры и какая средняя температура по лиге в этих показателях.

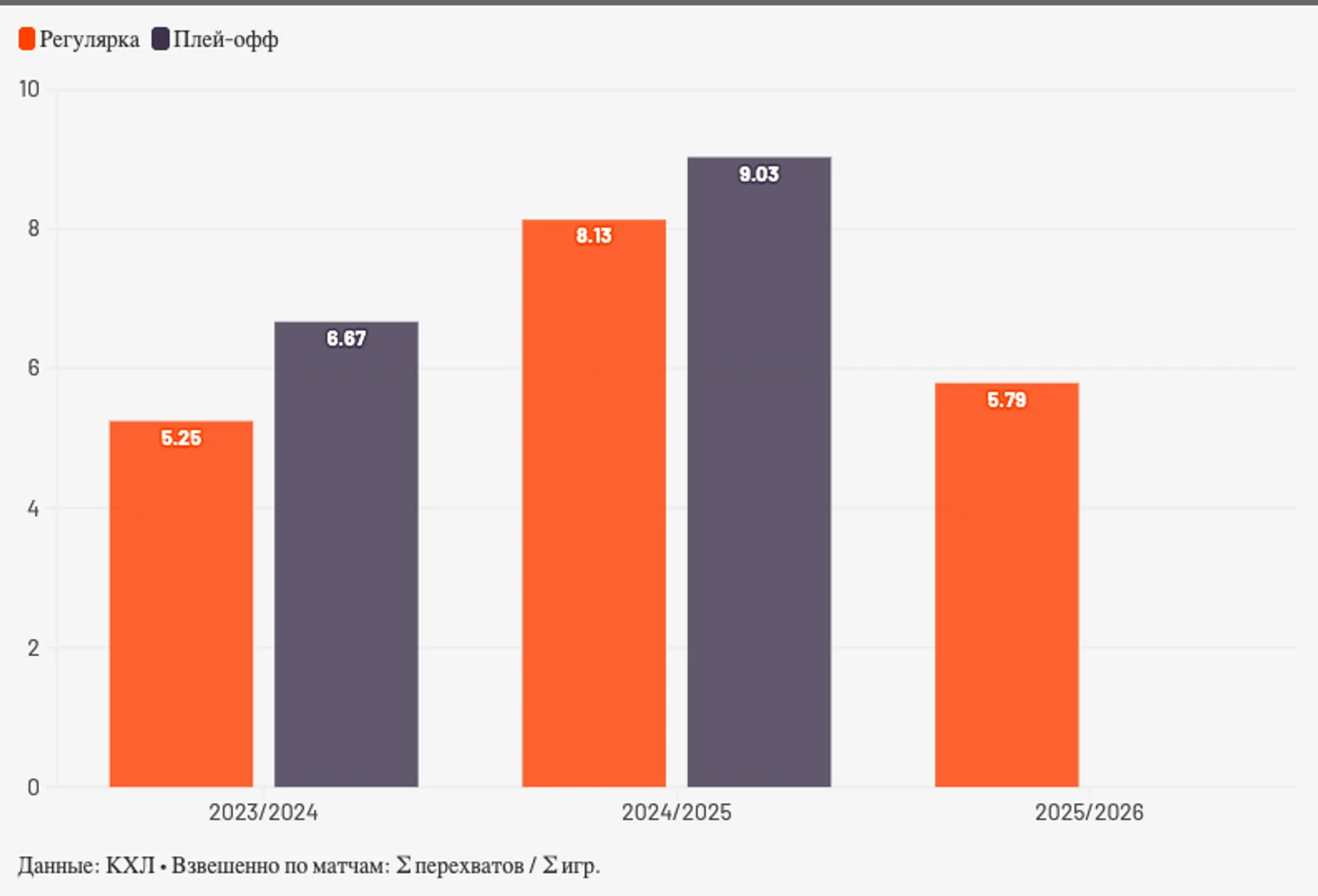

Перехваты

В среднем, команды КХЛ совершают 6.61 перехватов передач за игру в регулярке, и 7.90 перехватов за игру плей-офф.

Как считали: сложили все перехваты всех команд в каждом сезоне и стадии и разделили на суммарное число матчей — так получаем честное среднее за игру, учитывая, что в плей-офф команды проводят разное количество матчей, а регулярка 2025/2026 только началась.

В прошлом сезоне показатель был выше, чем в 2023/24; текущий сезон пока ниже прошлогоднего — что логично: он только начался. Трудно сказать, это эффект методики учёта или игровой структуры; работаем с тем, что есть.

Однако, интересные корреляции количества перехватов передач и других показателей найти всё-таки удалось.

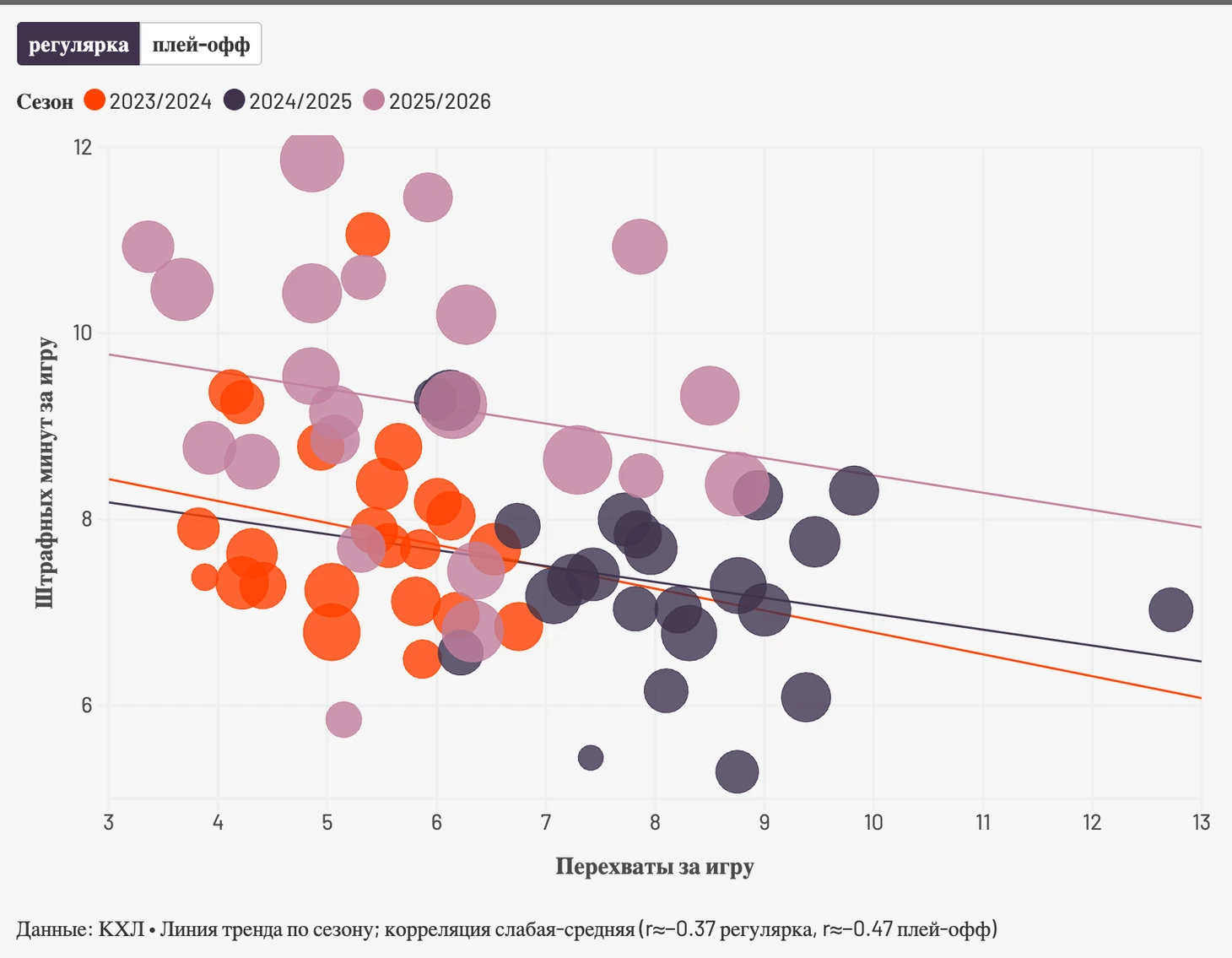

Так, команды, которые перехватывают больше передач, как правило, не так часто удаляются. В плей-офф этот эффект становится ещё заметнее. Корреляция по коэффициенту Пирсона - r ≈ −0.37 в регулярном чемпионате и r ≈ −0.47 в плей-офф.

Перехваты — это такой «чистый» способ обороняться без грубости: занял позицию, прочитал пас — и не понадобился фол. Вероятно, в том числе поэтому команды, которые успешнее в перехватах, в среднем хватают меньше штрафов. Также, навык перехватов означает и системную оборону команд — перехваты передач разрушают атаку соперника. В такой системе команды в целом могут удаляться меньше, и всё равно корреляция достаточно интересная.

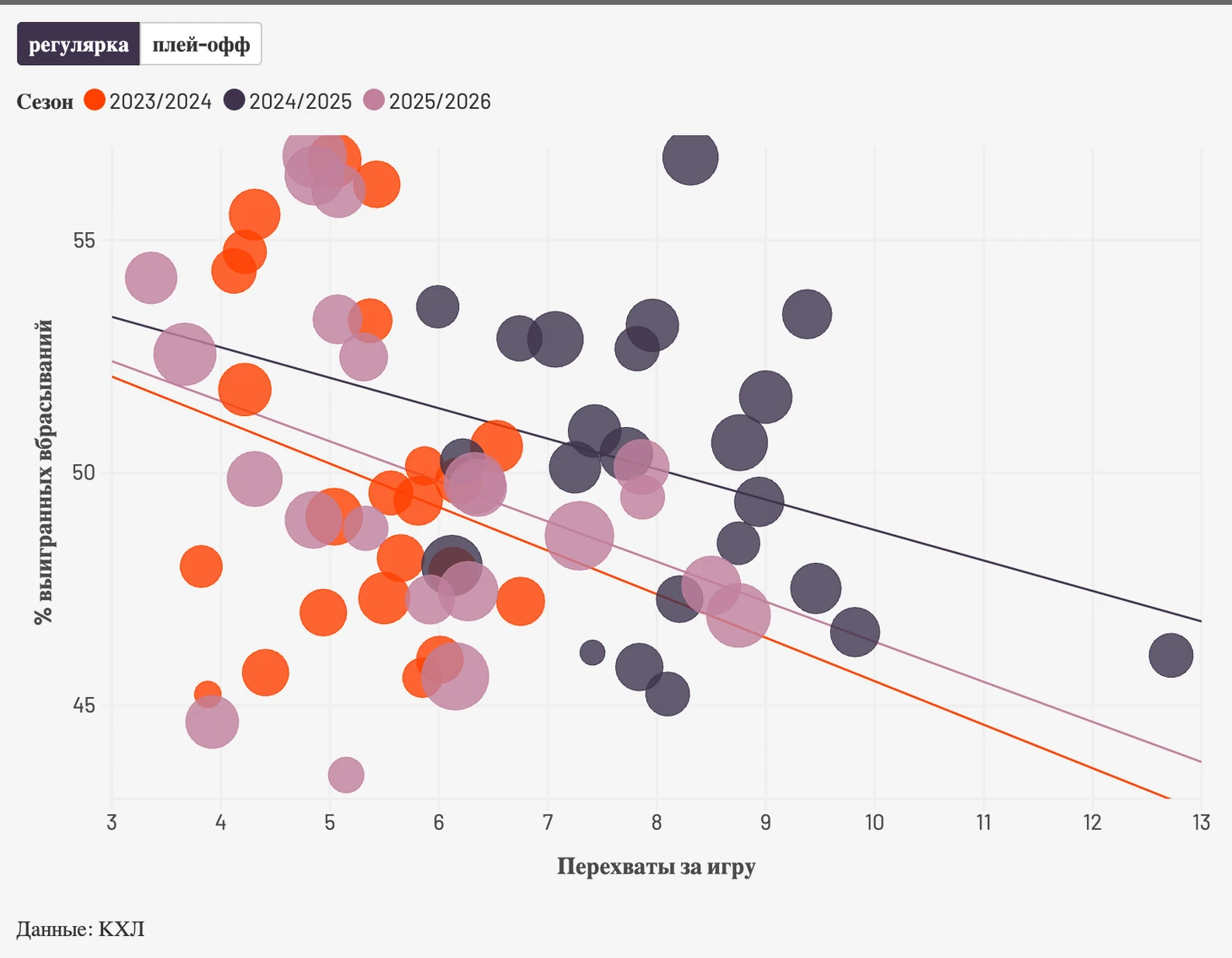

Другая заметная корреляция – команды, делающие много перехватов, в среднем слабее на вбрасываниях. Она примечательна ещё и тем, что этот эффект наблюдается только в регулярном чемпионате – в плей-офф эффект не воспроизводится и даже немного идет в обратную сторону.

Как можно объяснить этот эффект? Возможно, это разные стили завладения шайбой – команды, у которых хуже старт владения компенсируют это чтением игры и перехватами. Пропажа в плей-офф этого эффекта возможна из-за особенностей хоккея в плей-офф, где к шайбе в целом относятся бережнее.

Ещё одна связка – если у команды много отборов, у неё много и перехватов. Команды, хорошо играющие без шайбы, одинаково сильны и в отборах, и в чтении передач, это примерно один «пакет» оборонных навыков. В плей-офф этот тренд становится ещё заметнее, чем в регулярке.

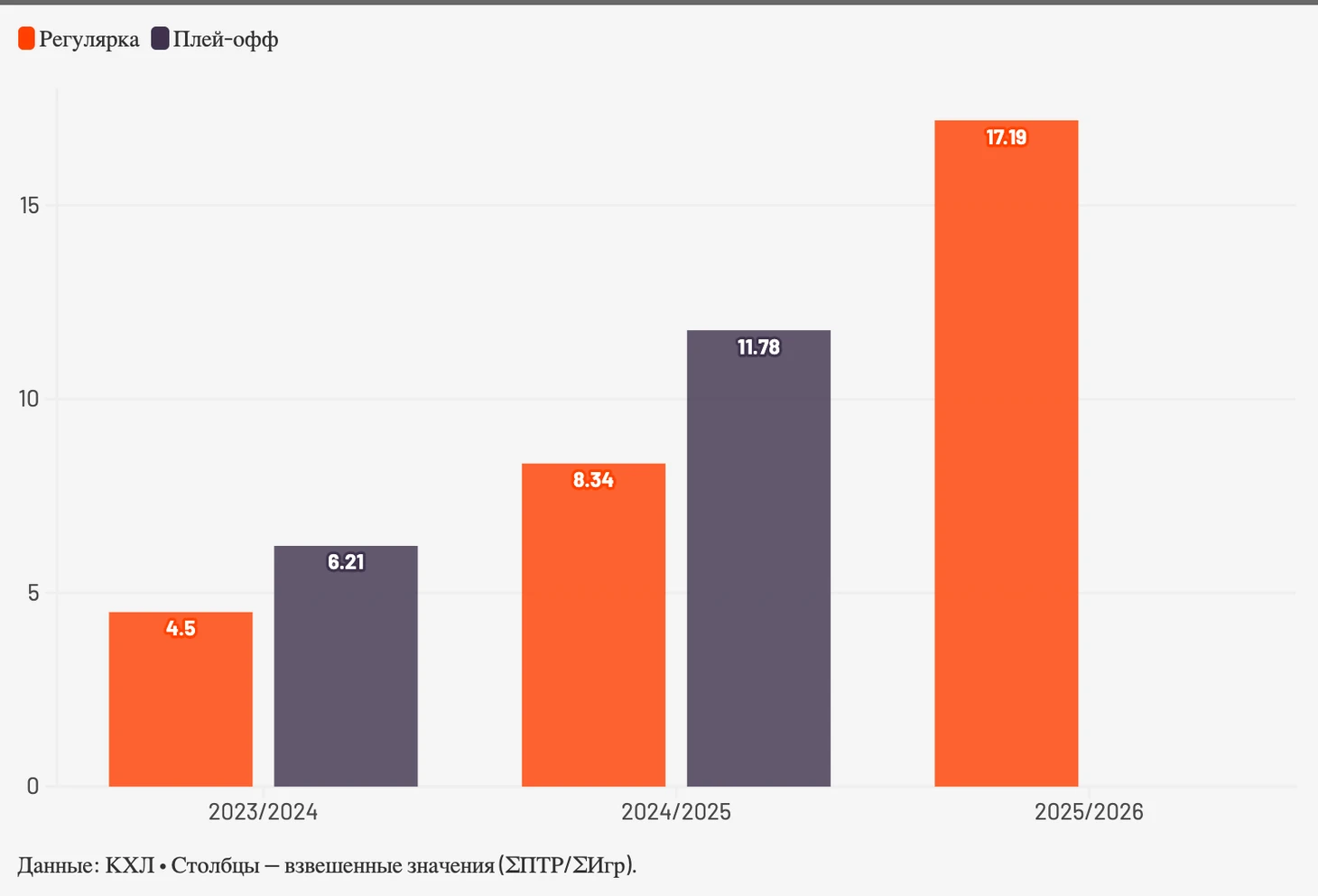

Потери

В среднем, команды КХЛ совершают 7.37 потерь шайбы за игру в регулярке, и 9.11 потерь за игру плей-офф. Во всех полных сезонах плей-офф даёт больше потерь на игру, чем регулярка. Резкий рост в 2025/26 указывает на смену базового уровня метрики (возможна корректировка методики учёта). Или команды больше атакуют и лучше играют в защите от сезона к сезону – но даже это не объясняет такой резкий рост, особенно в текущем сезоне.

Как считали: сложили все потери всех команд в каждом сезоне и стадии и разделили на суммарное число матчей — так получаем честное среднее за игру, учитывая, что в плей-офф команды проводят разное количество матчей, а регулярка 2025/2026 только началась.

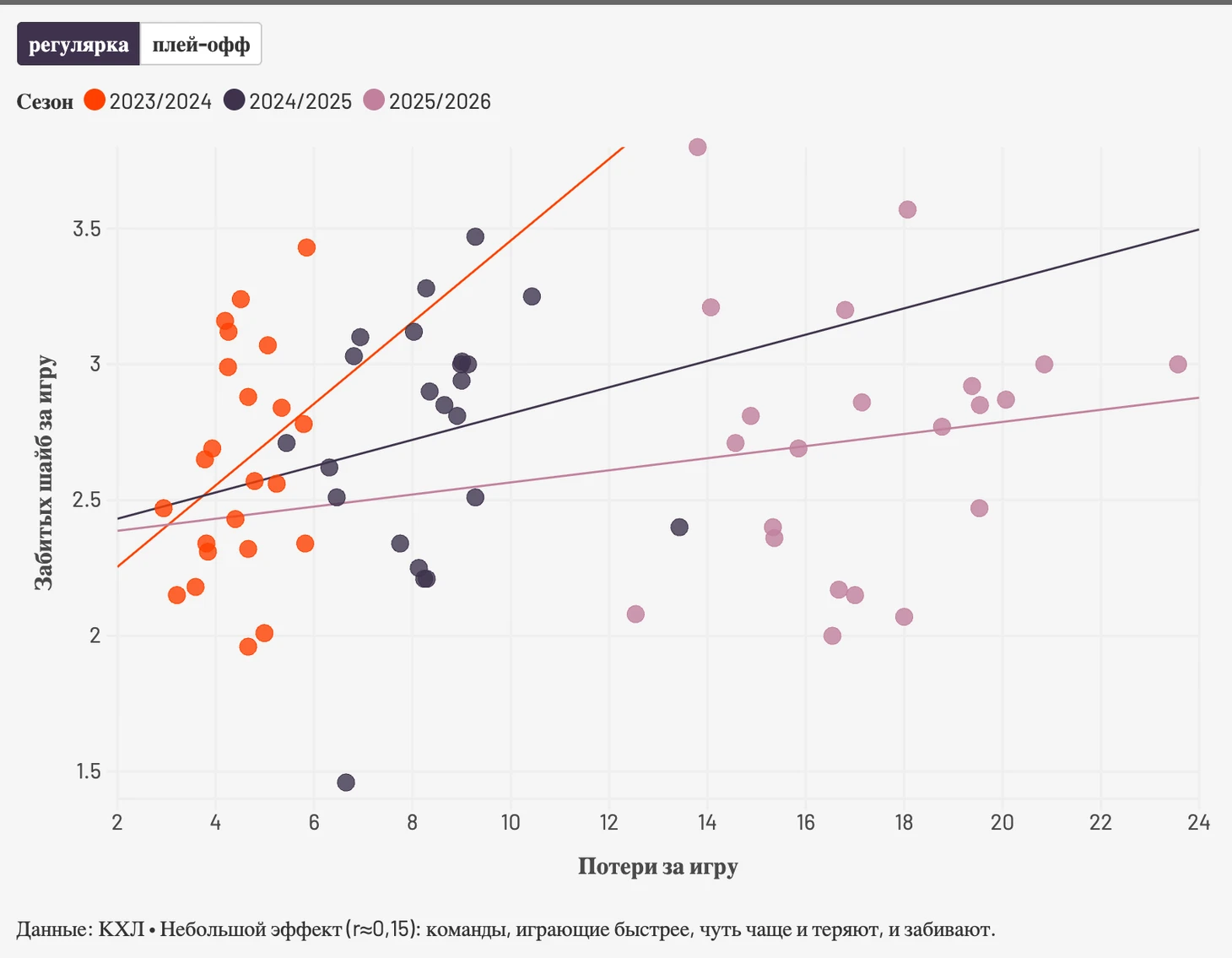

Какие есть корреляции с потерями? Например, между потерями и заброшенными шайбами — слабая, но стабильная «плюсовая» связь внутри сезонов (r ≈ +0,15): команды, играющие в более высоком темпе и чаще рискующие, чуть чаще и забивают. Это типичный risk–reward: больше обострений → больше действий → больше ошибок и больше голов. В плей-офф, где стиль осторожнее и ценность владения выше, эффект слабеет и нивелируется.

Получается, в КХЛ перехваты — признак аккуратной обороны (чаще — меньше штрафов), а много потерь слегка соседствует с большим числом голов — классический «risk–reward», но эффект слабый.