Потомственный доктор успешно восстанавливает и лечит олимпийских спортсменов и амбулаторных пациентов

Многогранный разговор с неврологом, мануальным терапевтом, массажистом Комиссаровым Дмитрием Алексеевичем.

Быть доктором – это призвание, по моему мнению. Кем мечтали в детстве стать?

С самого раннего детства, со времен детского сада, я мечтал стать поваром. Но однажды, когда остро стал вопрос моего будущего, мама у меня спросила, буду ли я как дедушка? Я своим еще не дозревшим 14-летним умом сказал, что буду.

Стоит ли говорить о том, что 16-летний студент Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова четко осознавал то, на какой путь он вступил? Что он четко осознавал серьезность выбранной профессии? Лишь к 4-му курсу у меня появились азарт, тяга и интерес к знаниям и медицине в целом. Поэтому, анализируя детство и юность, уже сейчас четко понимаю, что спешки в выборе профессии быть не должно. Идти в школу с шести лет, без четвертого класса и стать студентом основного медицинского университета в Санкт-Петербурге, будучи 16-летним подростком, оказалось рано.

Где родились? Как учились в школе?

Я родился в Санкт-Петербурге и являюсь петербуржцем в четвертом поколении, чем я, безусловно, горжусь.

В школе я учился на тройки, грешно будет скрывать, и преуспел лишь в тех дисциплинах, которые требовались мне для поступления в медицинский университет. Это биология, химия и русский язык, ведь именно ими приходилось усердно заниматься для подготовки к вступительным экзаменам. Школа, по моему мнению, это то место, где человек должен научиться учиться.

Не могу сказать, что я в этом преуспел, эти базовые азы мне приходилось осваивать уже в университете. В связи с этим, когда коллеги с гордостью рассказывают о своих золотых медалях школьных, красных дипломах, я абсолютно не чураюсь своих полученных в школе синяков и набитых шишек. И с гордостью считаю себя примером удачно перевоплотившегося троечника.

Родители Ваши чем занимались, где работали?

Мои родители непосредственно к медицине отношения не имеют. Отец у меня подполковник артиллерии в отставке. Мама у меня лингвист, старший преподаватель кафедры иностранных языков университета ЛЭТИ(электротехнический университет).

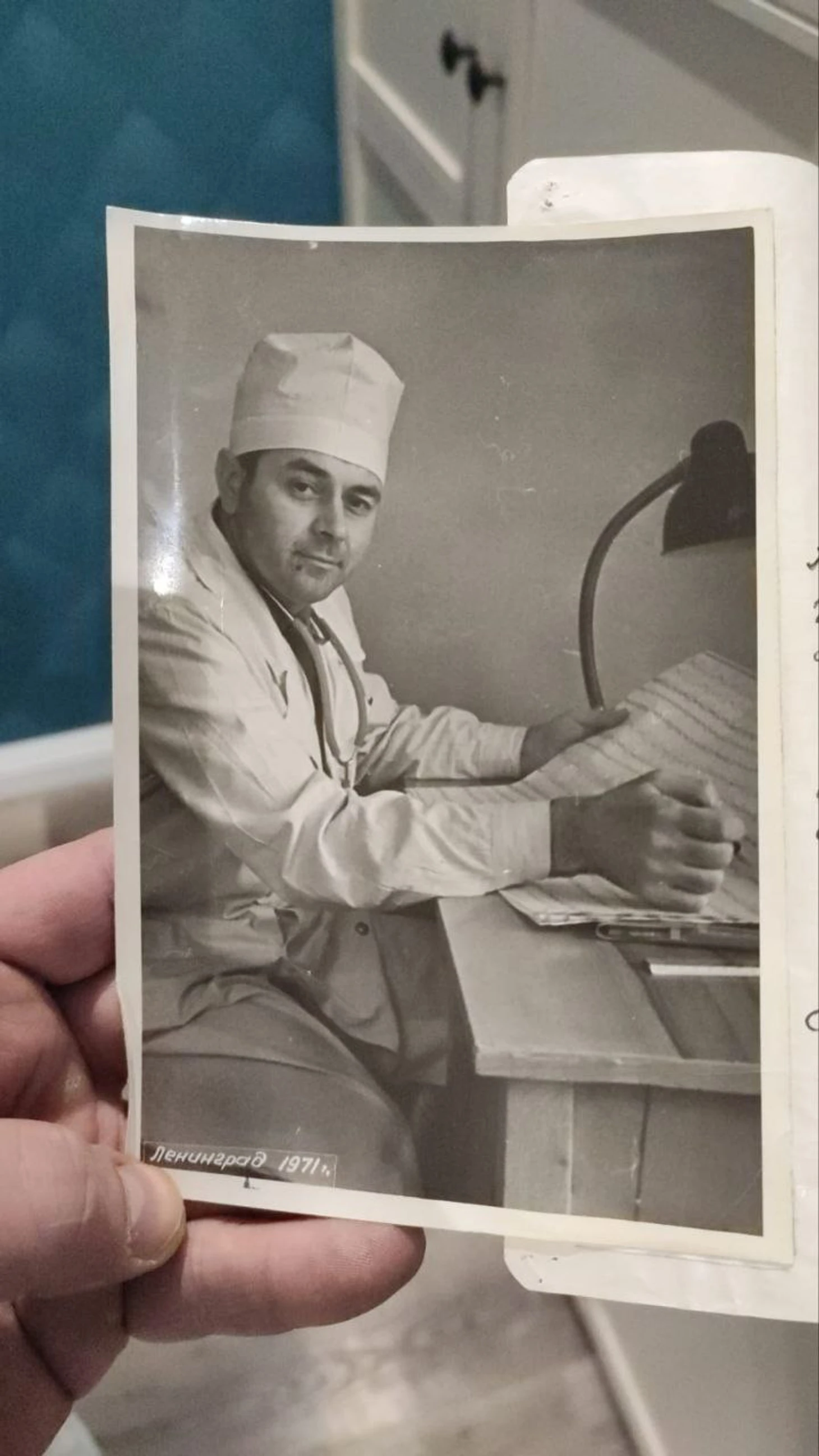

Несмотря на это, я считаю себя потомственным врачом, внуком профессора-невролога Шапкина Владимира Ивановича. Однажды, давным-давно, на одном из семейных вечеров, мы занимались подсчетом количества родственников на семейном древе, которые посвятили свою жизнь медицине. Мы насчитали более 20 человек.

Какой ВУЗ Вы закончили? Как происходил выбор специальности?Какими специальностямиобладаете? Как долго учились?

Закончил я Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова. Честно, сразу собирался поступать именно в это образовательное учреждение. Не рассматривал даже никаких альтернатив. Принял решение поступать в лучший медицинский университет Санкт-Петербурга. Поступил я на лечебный факультет, отучившись там полноценно 6 лет. Только потом, как это всегда и происходит, стал вопрос о выборе специализации.

Я ближе к пятому курсу уже понимал, что хочу заниматься мануальной терапией. И путь к ней шел тогда либо через становление неврологом, либо через становление травматологом-ортопедом. Так как травматология-ортопедия – это преимущественно хирургическая специальность, я уже тогда понимал, что это не совсем мое. Поступил на невролога.

Само понимание того, что я хочу использовать свои руки как лечебный инструмент, пришло еще на третьем-четвертом курсе. В связи с чем на четвертом курсе я пошел получать специализацию по медицинскому массажу в своей альма-матер на кафедре спортивной медицины и лечебной физкультуры. И потихонечку начинал уже практиковать на своих близких, друзьях, осваивать и оттачивать свои первые массажные навыки, навыки массажиста, соответственно, после получения специальности врача я поступил там же в Первом медицинском университете имени Павлова в интернатуру по неврологии(тогда еще интернатура не была упразднена, как сейчас), обучался я на ней год.

Уже через год стал полноправным неврологом, что позволило мне, имея основную специализацию, поступить на профессиональную переподготовку по мануальной терапии. На тот период времени самая, на мой взгляд, грамотная школа была в Педиатрической медицинской академии, куда я благополучно и поступил. И уже через полгода получил вторую свою специальность по мануальной терапии.

Получается, я специалист по медицинскому массажу, врач-невролог и врач мануальной терапии. Вот и получается, что 6 лет специалитета, год обучения на невролога и еще полгода обучения на мануального терапевта. Всего я получал базовое профессиональное обучение в течение 7,5 лет.

Кто для Вас является вдохновителем, примером в профессии?

Основным наставником для меня был мой дед Шапкин Владимир Иванович. Профессор, невролог, иглорефлексотерапевт. Основным принципам неврологии я научился у него. Я научился у него тому, как воспринимать жалобу пациента, как оценивать человека как единый организм, как «подняться над материалом» и оценить все процессы со стороны.

В интернатуре у меня по неврологии был мой руководитель, к которому я с добротой и теплом отношусь, Яковлев Алексей Александрович, который научил меня азам работы с пациентами. По мануальной терапии моим наставником был Ярослав Александрович Бобко из Медицинской академии. Это небезызвестный мануальный терапевт, остеопат, узнаваем далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Где сейчас работаете, в каких учреждениях ведете прием?

Я тружусь в Международном медицинском центре Medical On Group вот уже девятый год.

Не скромно будет сказать, что с моим появлением в этом медицинском центре неврология и мануальная терапия зародились как направление. И на данном этапе в каждом филиале данной корпорации в Санкт-Петербурге и по России представлено направление неврологии и мануальной терапии. Также поделюсь, что я принял решение о создании своей клиники «Богатыри Невы».

Я нахожусь на этапе предстоящего открытия клиники. Я получил медицинскую лицензию, санитарное заключение и занимаюсь сейчас организационными вопросами, чтобы на берегу Малой Невы, на Петровском острове появилось такое направление амбулаторной помощи для населения Петроградской стороны как неврология, мануальная терапия.

Работаю в равных долях со спортсменами-любителями и профессионалами, и с людьми, которые могут не заниматься спортом, но которым нужен невролог, мануальный терапевт. И для которых это направление в государственных учреждениях является крайне трудно досягаемым. Сколько историй мы слышали о том, что человек может ждать в поликлинике приема невролога месяц, а порой и дольше, и после момента, как он дождется своего приема, консультация врача будет длиться всего 12 минут. Легко ли успеть разобраться с проблемами пациента за этот период времени и оказать качественную помощь? Нет, нелегко. Мы имеем возможность уделять полноценные 40-60 минут на каждого пациента.

С какими проблемами к Вам приходят амбулаторные пациенты?

Амбулаторные пациенты чаще всего обращаются с головными болями, мигренями, головокружениями, с общей слабостью, утомляемостью, эмоциональными проблемами, с тревожными расстройствами, бессонницей, паническими атаками и расстройствами пищевого поведения. Здесь мы видим, что граница между неврологией, психиатрией, психотерапией все чаще и чаще стирается. Как говорит одна моя коллега-невролог, есть ощущение, что у психиатров остались только наркомания и алкоголизм, шизофрения как заболевания. А все остальное вынуждены брать на себя амбулаторные неврологи. Да и действительно, не каждый человек побежит к психиатру, если у него бессонница. Он думает, что это у него это на нервной почве, а если на нервной, то надо идти к неврологу, может считать он.

Также амбулаторный пациент – это боли, это боли в спине. Межреберная невралгия, остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков. Мы с этим работаем. Также сосудистые патологии. Последствия нарушения мозгового кровообращения, инсультов, ишемических атак, экстрапирамидные расстройства, паркинсонизм, тремор.

Какие интересные случаи в работе с амбулаторными пациентами встречаются?

Интересные моменты встречаются каждый день. Грубовато будет звучать, но невролог, как я это сам говорю, в амбулаторной практике, это компостная яма. Дело в том, что если человек испытывает жалобы по желудочно-кишечному тракту, логично, он пойдет к гастроэнтерологу, его обследуют полноценно, дадут анализы, сделают УЗИ, используют прочие более специфичные методы диагностики. И если по каким-то причинам выясняется, что явных отклонений у него нет, то врач-гастроэнтеролог предполагает, что здесь проблемы, скажем, с раздраженным кишечником или болевыми спазмами по ходу желудочно-кишечного тракта нервного происхождения. Он направит к неврологу.

То же самое происходит с кардиологом. Человек испытывает ощущение дискомфорта в области сердца, учащенный пульс и обращается к кардиологу. Таким же образом его полноценно обследуют. Он ходит с суточным монитором, холтером(суточное мониторирование ЭКГ). Врач ведет дневник давления. Пациент делает УЗИ сердца, кардиограмму и также сдает анализы, а выясняется, что явных отклонений у него нет, сердце работает нормально. А жалобы есть. Его направляют к неврологу. И выясняется, что этот человек пишет кандидатскую диссертацию, у него сроки поджимают, соответственно, мы делаем выводы и выясняем, что у него идет тревожное расстройство на данный момент и разбалансирована нервная система. Соответственно, симптоматика носит соматизированный характер. Проявляется так, будто есть патология с каким-либо из внутренних органов. Подключаемся мы, балансируя нервную систему, справляемся с этими симптомами.

И так происходит практически с любым специалистом. Человек ходит на нелюбимую работу, жалуется на боль в пятке, что называется «ноги не идут», и лечится у ортопеда от пяточной шпоры без эффекта. Или у человека ночной, именно ночной кожный зуд, нервный, психогенный. Естественно, он у дерматолога, дерматолог обследует и явно ничего не находит. Рекомендует обратиться к неврологу, и тут мы лечим психогенный кожный зуд.

Пожалуй, вот эти все эпизоды интересны, интересны в первую очередь для пациентов потому, что они зачастую и думать не могли, что у них могут быть проблемы с нервной системой. При этом с жалобами на какой-то орган в организме.

Переходим к спорту. Расскажите о своем спортивном опыте. Как зритель за каким видом спорта следите?

В спорте я с раннего детства. 10 лет посвятил гандболу. Занимался в Петербурге в СДЮШОР Московского района. Попал в секцию со своим старшим братом, который старше меня на 2 года. Получается, занимался со старшими ребятами. Нагрузки мне, чаще всего, давали эквивалентные, но бывали и поблажки. Года 3 я занимался со старшими ребятами, потом сформировали команду моего возраста. У меня благодаря занятиям со старшей командой была серьезная сноровка развита, я набрал хорошую форму, в команде своего возраста я стал лидером. Техника уже была наработана, мои одногодки тренировались с резиновыми мячами, а у меня уже был не первый свой кожаный. На турнире памяти Дмитрия Цветкова меня признавали лучшим линейным игроком, хотя мы тогда не были победителями турнира и уступили Кировскому и Приморскому районам.

В старших школьных классах остро вставал выбор: идти в спортшколу с перспективой дальнейшего обучения в спортивном университете имени Лесгафта или не связывать жизнь с гандболом и идти получать образование в другой сфере. Выбор пал на второй вариант.

Далее переключился на фитнес. И вот уже более 15 лет я регулярно им занимаюсь, три раза в неделю. Последние 7 лет я активно интересуюсь смешанными единоборствами, смотрю турниры UFC, болею за наших спортсменов и даже периодически удается выбираться, очно смотреть турниры. Но сам не занимаюсь. Боюсь. (Смеется).

Какие самые запоминающиеся турниры удалось посетить?

Мне очень понравился турнир Bellator в Москве в 2021 году, где в главном бою вечера сошлись Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Федор победил нокаутом в первом раунде.

Но еще более знаменательный турнир был в октябре 2022 года. Нам с другом удалось купить билеты и посетить в Эмиратах турнир UFC, где в главном поединке сошлись Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Мы даже с другом в поддержку Ислама Махачева приобрели папахи дагестанские и поддерживали спортсмена.

С какими спортсменами, из каких видов спорта работаете? Какие здесь бывают интересные случаи?

Со спортсменами работаю крайне разными, их очень много: профессионалы олимпийского уровня, олимпийские чемпионы и, к примеру, дети-фигуристы. Работаю с олимпийскими топовыми парами парного фигурного катания, работаю с одиночниками. Одно время у меня наблюдалась практически вся команда по американскому футболу «Санкт-Петербургские Грифоны». Культуристы посещают мой кабинет. Пожалуй, кто ко мне редко приходит, так это футболисты.

Первый интересный момент в работе со спортсменами, особенно профессионалами, заключается в том, что у них у всех есть допинг-контроль. И если случилось какое-то воспаление сухожилия или рецидив грыжи межпозвонкового диска с отеком нервного корешка, мы понимаем, что мы не имеем права подключить сильные медикаменты, такие как глюкокортикостероиды, потому что они не пройдут по допингу. А сроки поджимают. Скажем, если это хоккеисты, идет стадия плей-офф, а игрок должен быть завтра в обойме и делай, что хочешь. Игрок должен быть на льду, и здесь идет в разрез лечение по протоколам, как это положено при конкретных нозологических единицах при конкретных диагнозах. Приходится действовать нестандартно, даже иногда использовать принцип «бери больше, кидай дальше», приходится комбинировать разрешенные медикаментозные методы лечения с мануальной терапией, с глубоким медицинским спортивным массажем, с физиопроцедурами. И в рамках одной процедуры данный спортсмен может получить комбинацию из 4-6 методов воздействия, подобранных конкретно под его случай, с одной единственной целью – как можно скорее вернуться в спорт и вернуть физическую форму.

Был случай, к примеру, когда один из ведущих на тот момент игроков хоккейного клуба СКА во время игр плей-офф должен был обязательно выходить на следующий день на лед. Мне позвонил главный врач хоккейного клуба и попросил, чтобы я нашел время и встретился с этим хоккеистом. Специально под меня в 11-м часу вечера открыли уже давно закрытый медицинский центр хоккейного клуба и дали мне полный карт-бланш на манипуляции. Мы провели с этим хоккеистом около двух часов в закрытом медицинском центре.

Поработали отлично, на следующий день он забил две шайбы. Это ли не успех? А пришел, хромая на одну ногу из-за обостренного воспаления нервного корешка.

Фигурист парного катания собирался выезжать на следующий день на турнир по фигурному катанию в Соединенные Штаты. И за день до отлета он не мог полноценно встать с кровати из-за острой боли в лопатке и плече. Мне позвонили с Федерации фигурного катания. Мне лично позвонила Тамара Москвина и попросила сделать что угодно, лишь бы фигурист был в строю, смог вылететь и отлично себя проявить на соревнованиях. Таким же образом мы его экстренно приняли, сделали ему ударно-волновую терапию, поработали с фиброзными мышечными тяжами по методу сухой иглы, сделали фармакопунктуру с гомеопатическими препаратами, он получил очень глубокий спортивный массаж с мануальной терапией. И также все у нас успешно сложилось. Стоит ли говорить, что ему приходилось терпеть в ходе выполнения процедуры? Думаю, что стоит, потому что это слышали все пациенты, которые находились за дверью в коридоре у кабинета.

Помимо профессиональных спортсменов у меня наблюдаются регулярно балерины из труппы Мариинского театра. Был очень любопытный эпизод, когда у одной из ведущих солисток труппы случился спазм в поясничном отделе позвоночника. Мы его благополучно поправили, всё было удачно. И после чего она приняла решение поехать покататься на сноуборде, вывернула себе пару шейных позвонков и на следующий день с утра уже сидела у меня в коридоре в воротнике Шанца. Самое примечательное во всем этом то, что это произошло в день плановой генеральной репетиции. Естественно, нам пришлось разбираться с этим эпизодом максимально быстро, профессионально и качественно, чтобы она отлично провела свою генеральную репетицию. Вроде как нам удалось.

У меня наблюдается сейчас спортсмен, который изобрел, разработал новый вид спорта, сплавление по диким рекам на САП-борде. Это серьезный спортсмен на контракте, на зарплате. Он снимает контент. Об этом спорте пока еще мало, кто знает, но им уже активно интересуются и занимаются. Я его лечу, у него вместе с этим очень непростой клинический случай, очень редкий, уникальный. Это вызвано уникальностью его вида спорта и выполняемых движений. А занимается он речным падлбордингом. Это направление, включающие сплавы по бурной воде, фристайл-САП и речной серфинг.

Спасибо за такой потрясающий ответ! Перейдем к моему личному спортивному случаю. Правая стопа. Мышцы голени при перенапряжении собираются, грубо говоря, восьмеркой. Стопа подворачивается, может воспаляться связка подвздошного большеберцового тракта. Я сильно разминаюсь, использую регулярно миофасциальный релиз, делаю растяжку, хожу на массаж. Достаточно ли профилактики такой?

Взрослому организму крайне трудно повлиять на баланс центра тяжести в стопе без использования ортопедических стелек только за счет упражнений. До 6 лет ребенок может за счет специальных упражнений для стопы изменить ее свод, далее это кропотливая ежедневная работа со стопой по несколько часов в день.

Рекомендовано сделать плантоскопию, оценить своды стопы, сделать рентген стоп и сбалансировать стопу за счет изготовления индивидуальных ортопедических стелек. Это как ликвидация первопричины. А работа со следствием, да, это работа с триггерами в мышце за счет МФР. Также можно использовать перкуссионные массажеры, а далее подключаемся мы, если не удается полностью справиться с проблемой. Может быть использован глубокий мышечно-фасциальный массаж, пост-изометрическая релаксация, физиотерапия, ударно-волновая терапия. Можно будет использовать метод сухой иглы, миопунктуру для того, чтобы разрядить спазмированные триггеры и убрать фиброз, если он сформировался.

Я использую кинезиотейпирование. И в конкретно этом случае и в принципе. Ваше отношение?

Кинезиотейпирование бывает разное. К примеру, есть динамическое тейпирование. С использованием специального динамического тейпа можно активно снять нагрузку. Скажем, правильно затейпировав коленный сустав, можно снять с сустава нагрузку до 20 кг. И при реабилитации после оперативного лечения, скажем, на крестообразных связках можно выражено облегчить движение, снять нагрузку за счет именно динамического тейпа.

Классическое кинезиотейпирование может улучшать чувство проприоцепции, так называемое ощущение границ собственного тела в пространстве при выполнении движения. Скажем, хоккеист отрабатывает бросок, и есть эффект прикосновения, как будто кто-то тебя держит руками в зоне, где приклеен тейп. Дает некоторое чувство уверенности и ощущение границ собственного тела.

А так, самый доказательный момент, пожалуй, такой: можно вспомнить случай при наличии гематомы, когда кинезиотейп разрезан тонкими лентами максимум по полсантиметра или одному сантиметру, сеткой приклеен на область гематомы. Проходит 3-5 дней, мы снимаем тейп в месте, где была гематома, и ее нет. Именно в той области, где был приклеен тейп. Где тейп приклеен не был, гематома сохраняется. О чем это говорит? О том, что он работает. Но это, естественно, не панацея.

Мануальная терапия простыми словами. Что это?

О мануальной терапии очень сложно сказать простыми словами. Это один из методов диагностики лечения, основным инструментом которого являются руки специалиста. Но если сравнить, скажем, с массажем, где основная работа выполняется на мышце спазмированной, зажатой, застойной, воспаленной, то в мануальной терапии мы работаем как на мышце за счет, скажем, пост-изометрической релаксации, так и на суставно-связочном аппарате. Мы работаем с функциональными блоками, которые мы выявляем в ходе физикальной диагностики.

Мы снимаем блоки, выполняем мобилизацию и в дополнение к массажу получаем великолепный эффект. Восстанавливаем полную амплитуду физиологической подвижности в суставе, позвоночно-двигательном сегменте и таким образом получаем самый лучший результат.

Миофасциальный релиз. Ваше мнение?

Миофасциальный релиз – отличная вещь. Действительно работает, но и требует дисциплины, упорства и регулярности от человека. Чем грешат спортсмены либо активно занимающиеся спортом любители: они часто делают миофасциальный релиз перед нагрузкой, когда мышца была в каком-то более-менее привычном тонусе, а спортсмен старается из нее сделать некоторого рода «кисель» и далее дает этой мышце команду выполнять какое-то стереотипное движение. Например, фигурист должен скользить. «Пойду и выполню прыжок!». Перед этим он выполнял миофасциальный релиз на заднюю поверхность бедра. Мышца выключилась и не успевает координированно включаться в правильную работу. Это чревато микротравмами, перегрузкой соседних трактов двигательных, мышечных.

По практике более безопасно мышечно-фасциальный релиз делать все-таки после нагрузки, а не перед ней. И вот еще важный момент. Если мышца все-таки находится в воспалении, сухожилие этой мышцы тоже воспалено, есть какие-то признаки тендинита, фибромиозита, то миофасциальный релиз, и особенно если он глубокий, может спровоцировать и усугубить течение воспаления. Поэтому, если вдруг что-то сильно заболело в мышце так, как не болело никогда прежде, лучше не спешить сразу же прибегать к мышечно-фасциальному релизу. Лучше показаться врачу.

Профилактически ли стоит заниматься мануальной терапией?

Есть определенные категории людей, которые любят, чтобы им «похрустели» костями и спиной. Они даже сами частенько занимаются «самопрохрустыванием», будем так говорить. У некоторых это происходит 1-2 раза в сутки, но встречаются и случаи, когда человек чуть ли не раз в 30-40 минут себе крутит шею и хрустит до возникновения характерного хруста. И что греха таить, есть, будем так говорить, коллеги, которые настойчиво рекомендуют (с коммерческой целью) приходить определенным пациентам чуть ли не раз в неделю на подобный сеанс «прохрустывания» позвонков и костей. Объясняя это тем, что у пациентов все за эту неделю съехало, сместилось, заблокировалось, таз кривой и так далее и тому подобное. Мол, сейчас все поправим. И вот выполняются эти мобилизационные техники с характерными хрустами, снимают эти манипуляции все благополучно для роликов в социальных сетях для демонстрации успеха этой процедуры. Но и эффект от этого дела может занимать, если он вообще какое-то место имеет, от 1-2 минут до 1-2 дней. То есть это все бутафория, фикция и напускное.

Мануальная терапия может выполняться только по показаниям. Профилактической, мое искреннее мнение, ее не бывает.

Мануальная терапия должна быть только при появлении каких-либо жалоб.

Да, есть мягкие техники, мышечно-фасциальный релиз, например, может выполняться в профилактических целях, но структуральная мануальная терапия, направленная на работу с суставно-связочным аппаратом и с простой системой, профилактически выполняться не должна.

Мое искреннее мнение, что мануальная терапия является прикладной дисциплиной к базовой науке, в частности, к неврологии, либо, например, к травматологии и ортопедии. Самостоятельной дисциплиной она, конечно, может быть, но важно, чтобы специалист имел клиническое мышление и знание базовых дисциплин и не внедрялся в лечение всех патологий исключительно мануальной терапии. Про базовые дисциплины забывать нельзя ни в коем случае. На снимке должны быть показания.

Подготовка к визиту к мануальному терапевту. Как проходит? Стоит ли делать снимки?

Сейчас очень распространено подарить человеку на день рождения сертификат на МРТ всего позвоночника. И немало мест, учреждений, где он может это сделать платно, по своему желанию. Но по факту показаний к этому нет.

Да и не у каждого пациента эти показания есть. Поэтому человек, если решил прийти, он приходит без снимков. Мы в первую очередь собираем анамнез и жалобы. Выявляем, что произошло. Правильно собранные анамнезы «весят» до 90% правильно поставленного диагноза. Далее мы проводим изучение тех обследований, которые у него уже были когда-то, либо имеются на сегодняшний момент. И определяем, нужно ли по результатам подробного осмотра, физикальной диагностики дообследовать какой-то сегмент. Если все очевидно и нет никаких признаков серьезных патологий, может быть выполнена мануальная терапия при наличии показаний. Если есть хоть малейшие сомнения, мы отправляем человека на дообследование, анализы на аутоиммунные заболевания, в частности, на ревматоидный артрит, системные васкулиты, чтобы понимать, имеем ли мы право влезать в область болевого синдрома, скажем, своими внешними мануальными воздействиями.

Какой-то специализированной подготовки не требуется. Общие наши пожелания, чтобы человек находился в своем обычном привычном режиме, чтобы накануне у него не было бессонной ночи, накануне не было праздника с употреблением спиртных напитков, накануне не было бессонной студенческой ночи с приемом энергетических напитков и кофеина в больших дозировках. И не быть сильно голодным.

Невралгия. Лечится ли? Вот человек ведет активный образ жизни, ходит на массаж, но обострения все равно бывают. Часто в грудном отделе бывает.

Правильно поставленный диагноз. Правильно поставленный диагноз – залог успеха и стойкой ремиссии. Нужно разбираться, что же там происходит. Если человек занимается физкультурой, регулярно получает массажи, и все равно невралгия обостряется, то что-то не так.

Только ли дело в ортопедии? Только ли дело в каких-то застойных явлениях в мышцах остеохондрозного происхождения? Мы должны разобраться, что там происходит. Действительно, нет ли там вялотекущих аутоиммунных процессов? Мы для этого обследуемся, сдаем, в том числе, кровь. Нет ли каких-то чудовищных изменений на МРТ? Что же там происходит?

Может ли только массаж и регулярная физкультура с этим справиться? Или есть какие-то серьезные патологии? Хотя забегая вперед скажу, что в грудном отделе в 4-5 раз реже встречаются какие-то изменения дегенеративные с межпозвонковыми дисками и компрессия нервных корешков, сравнивая с шейным или пояснично-крестцовым отделом. И также важно выяснить, нет ли стресс-ассоциированных мышечных спазмов. Насколько человек находится в стабильном психологическом состоянии. Психологическое состояние важно проанализировать в ходе сбора анамнеза, провоцирует ли нервный стрессовый день дискомфорт межлопаточной области. Мышечные какие-то спазмы в таком случае, если что-то подобное есть, подразумевают, что массажист будет работать со следствием, а не с причиной, и нам нужно «угомонить этого страуса», который при стрессовом эпизоде прячет голову в песок, сбалансировать нервную систему, и тогда не будет ничего нигде зажимать.

Спортивный массаж – что это? Я хожу на спортивный массаж, больно, но эффективно.

Спортивный массаж направлен на разгрузку потенциально перегруженных мышечных систем и двигательных цепей. Вот и все. В случае правильной оценки биомеханической функции и состояния спортсмена проблем быть не должно. В каждом случае подход индивидуальный, и мы должны оценивать состояние мышц, состояние психики и нервной системы спортсмена и, соответственно, сопоставлять это с тем двигательным паттерном, который применим конкретно в его виде спорта. На основании этого определяется тактика по спортивному массажу. Важно, чтобы массажист был не только сильным, но и чтобы его сильные руки обладали мозгами.

Есть ли разница между спортсменом и не спортсменом в плане периодичности профилактического массажа?

Конечно, есть. Профессиональный спортсмен может и в некоторые периоды должен получать до 14 тренировок в неделю. По некоторым клиническим рекомендациям массаж должен соответствовать пропорции 1 час тренировки к 1,5 часовому массажу. Сложно с этим согласиться, если речь идет о качественном, глубоком мышечно-фасциальном массаже, потому что это, конечно же, перебор. Качественный, глубокий мышечно-фасциальный массаж может выполняться, по моему мнению, максимум 3 раза в неделю, а то и один раз в 4-5 дней, несмотря на кратность тренировок периодически до 14 в неделю.

Если человек совершенно спортом не занимается и, скажем, имеет сидящий образ жизни и труда, то ему достаточно получить качественный мышечно-фасциальный глубокий массаж с периодичностью 1 раз в 5-7 дней. Этого будет вполне достаточно. Обычному человеку максимум до 5 процедур можно назначить, далее обязательно должна физкультура подключиться, если этого не будет, то мышцы размякнут максимально и осанка будет откровенно держаться на честном слове, а не на мышечном корсете, потому что нет той мышцы, которую мы не смогли бы разжать за 5 сеансов.

Какими видами и техниками массажа обладаете? Какие самые эффективные на Ваш взгляд?

Массаж есть разный. Точечный массаж, так называемая ишемическая компрессия мышечно-фасциальных триггерных точек, когда мы удерживаем больную точку до 90 секунд. Таким образом добиваемся сначала ишемии, то есть кислородного голодания в этой точке, работаем с мышцами с последующей гиперкомпенсацией в виде ускоренного кровотока в этом месте, вследствие чего раскручиваются обменные процессы, и воспаление, если оно, конечно, есть, начинает уходить, спазм ликвидируется.

Также есть одна из самых эффективных методик. Миопрессура. Это глубокий мышечно-фасциальный массаж порой с образованием гематом в тех местах, где есть застой кровотока. Ничего страшного в этом нет, но суть в том, что мы нашли застойное место. И именно в нем, как правило, большая болезнь. Соответственно, именно в нем она будет устранена. Также есть инструментальная мобилизация мягких тканей, когда мы работаем специальными, как правило, металлическими скребками по фасции и мышце.

Есть определенные места, которые требуют подобной помощи.

Всеми техниками массажа я обладаю.

Сам ходите на массаж?

Время от времени я могу позволить себе сходить к своему другу, массажисту сборной России по хоккею, Энгелю Илье Владимировичу. По моему взгляду, это один из сильнейших специалистов в области массажа на северо-западе России, а может быть и в целой стране. Мы тепло дружим и в сложных ситуациях нередко перенаправляем пациентов друг к другу для комплексной оценки.

Мы с Вами обсудили Ваши занятия фитнесом. А для работы Вашей важно поддерживать форму?

Как и говорил, обязательным для меня является проведение трех тренировок в неделю. Делаю это не только для хорошего самочувствия и физической формы, но и для здоровья. Многие мои пациенты спрашивают, нужно ли при такой энергоемкой работе с людьми мне заниматься. Я им отвечаю, что мне и нужно ходить в зал, чтобы держать себя в тонусе и иметь силы всех массировать, разминать и проводить мануальную терапию.

Бывают у спортсменов зажимы, блоки в тазобедренном суставе. Корректируется это?

Важно понимать, блок в тазобедренном суставе мышечного происхождения или все-таки суставно-связочного и костного. Если этот блок костный и суставно-связочный, то его особенно-то не разбить, не растянуть и не размять. Поэтому здесь важно, чтобы была произведена качественная диагностика, физикальный осмотр, и тогда будет понятно, есть ли перспективы увеличения мобильности в этом позвоночно-двигательном и суставном сегменте. Или мы обречены на сохранение имеющейся амплитуды и будем заниматься профилактикой ее уменьшения в перспективе уменьшения этой амплитуды.

Методики мануальной терапии. Какие есть? Может, у Вас есть авторские?

Методики мануальной терапии самые разные. И исходя из того, что мы видим при осмотре и диагностике у пациента, мы принимаем решение, как их комбинировать. Или, может, принимаем решение что-то использовать изолированно. Я люблю комбинации работы на позвоночно-двигательных сегментах и на мышцах.

Поэтому нередко манипуляция выглядит следующим образом. Когда мы обследуем пациента, находим функциональные блоки в позвоночно-двигательных сегментах и проводим мобилизационные техники. Люди еще называют это словом «прохрустеть». Нередко это дает облегчение, что называется, в моменте. Закроет это все вопросы? Конечно же нет. Если противопоказаний к этой манипуляции нет, мы ее используем.

Далее работа преимущественно ведется с мягкими тканями, с мышцами. Здесь уже комбинируем ишемическую компрессию триггеров, пост-изометрическую релаксацию, это растяжение мышцы после предварительного напряжения без изменения длины мышцы, и делаем вытягивания, растяжку мышцы, что дает замечательный эффект, особенно при остром спазме.

Далее сразу же непосредственно может быть подключен глубокий мышечно-фасциальный массаж, и даже немануальные техники могут быть использованы здесь, например, в самую зажатую, застойную точку, где уже невозможно терпеть массажную технику, мы можем поставить вакуумную банку. Или в этом триггере отработать методом сухой иглы, так называемый метод миофасциопунктуры. Когда мы вводим акупунктурную иглу в триггерную точку мышцы и буквально ползаем ей по укороченным мышечным волокнам, которые нередко могут быть изменены, могут быть фиброзированы. Таким образом добиваемся мягкого гуманного разволокнения этого фиброзного уплотнения. И таким образом порочный круг мышечного спазма мы ликвидируем. Ну и также может быть подключена фармакопунктура в этих местах. Это в комбинации дает замечательный эффект. Мы можем добиться стойкой ремиссии заболевания.

У меня есть несколько статей, опубликованных в Высшей Аттестационной Комиссии, в журналах, в том числе о мышечно-фасциальном синдроме, а также я являюсь автором патента на изобретение методов лечения остеохондроза шейного отдела лечебной физкультурой.

Интересные инструменты для тренинга и жизни: фитнес-резинки и аппликатор Кузнецова.

Фитнес-резинки – отличный метод нагрузки, создает предварительное утомление, нагнать кровь позволяет в ослабленную мышцу и в сустав. Особенно удобно, что вещь мобильная, и можно использовать практически в любом месте в удобное время.

Аппликатор Кузнецова. Вокруг этого изобретения мифы. Нередко люди подменяют свои глубинные болевые ощущения новыми ощущениями, вызванными иглами этого аппликатора. И у них мнимое ощущение улучшения. Но если в глубине есть воспаление, воспаление сухожилия или мышцы, то этот аппликатор даст не что иное, как просто отвлечение. Некоторые люди засыпают даже на нем, утром встают, и все по новой, но в моменте как будто бы улучшение наступает, поэтому важно разобраться. Если это просто мышечное утомление легкое, то аппликатор отработает отлично. Если это глубинные застойные воспалительные процессы, то кроме рефлекторного улучшения кровообращения и временного отвлекающего маневра мы ничего хорошего не получим.

Необходимы ли профилактические визиты к мануальному терапевту? Физкультура необходима, чтобы быть здоровым?

Наблюдение у мануального терапевта может быть сродни наблюдениям профилактическим у стоматолога. Раз в полгода можно показываться. Можно показываться раз в 6 месяцев, чтобы исключать застойные явления, закисления. Это похоже на профилактическую чистку у стоматолога. Вы приходите к стоматологу, он видит, что кариозных зубов нет, поэтому можно провести профессиональную гигиену. Соизмеримо с мануальной терапией может быть выполнен глубокий мышечно-фасциальный массаж в количестве трех процедур, максимум пяти.

Чтобы быть здоровым, нужно двигаться, тренироваться. Мало нагрузки – плохо, чрезмерно много – тоже плохо, поэтому стараемся выполнять физкультуру, спорт 2, максимум 4 раза в неделю, раз в 6 месяцев можно приходить на прием к мануальному терапевту и получать профилактический глубокий мышечно-фасциальный массаж, и проблем мы знать не будем.