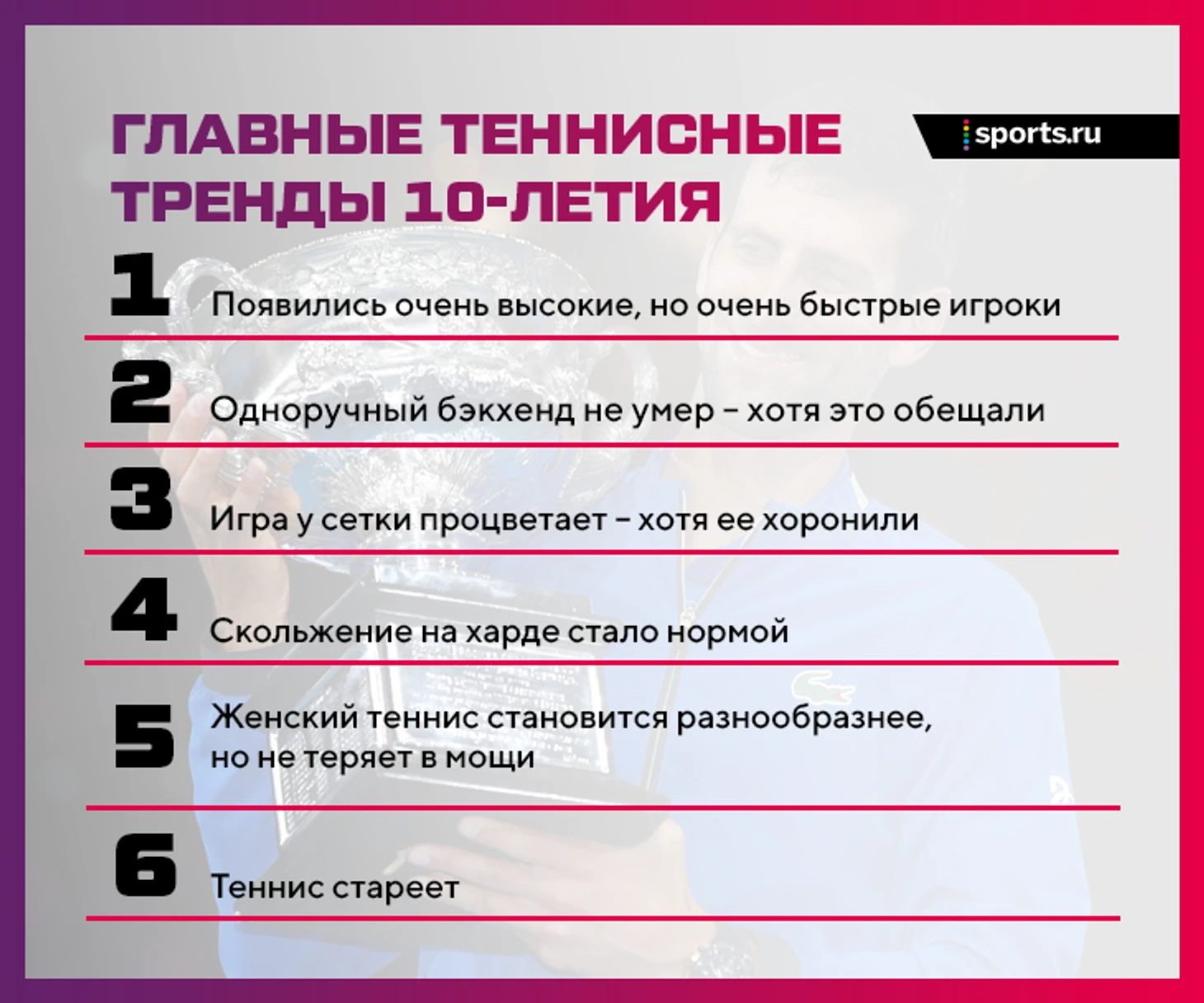

Тренды 2010-х: Медведев – новый тип теннисиста, Федерер не дал убить игру у сетки, женщины стали разнообразнее

Анализируем десятилетие.

Долгое время развитие тенниса было напрямую связано с технической эволюцией: появлением более легких и удобных ракеток из композитных материалов, синтетических струн, которыми легче контролировать мяч, изменениями качества кортов.

В последние 10 лет доминирующим фактором (по крайней мере, для мужского тенниса) стало общее замедление покрытий. На турнирах больше не играют на супербыстром ковре, практически вымер скоростной хард, и даже трава стала медленнее. Это повлияло на облик тенниса, но не совсем так, как предсказывали эксперты и журналисты.

Важное примечание: первые два тренда – чисто мужские, третий – почти исключительно мужской. Это почти наверняка связано с биологией и разными физическими возможностями мужского и женского организма. Что, безусловно, не делает женский теннис менее прекрасным и интересным.

Тренд 1. Появление очень высоких, но очень быстрых игроков

В теннисе выгодно быть высоким: большой рост дает длинные рычаги, которые помогают доставать и разгонять мяч. Именно поэтому женская топ-10 в последнее время в среднем выше, чем остальные теннисистки топ-100.

В мужском теннисе ситуация немного другая. Долгое время считалось, что для тенниса идеален рост в районе 180-190 см, как у Шараповой, Азаренко, Осаки, Винус Уильямс. Лидеры мужского тенниса последних лет тоже – Надаль, Федерер (185 см), Джокович (188 см) и Маррей (191 см).

Однако в мужском туре всегда были ребята в районе и выше двух метров. И против них всегда хорошо действовала простая тактика – их заставляли двигаться. Очень крупное тело и высокий центр тяжести мешали быстро менять направления, поэтому их можно было растягивать по корту.

Но в последние годы границы идеального теннисного роста раздвигаются. Сначала появился дель Потро (198 см), который восхищал движением и приличной игрой в обороне. А сейчас в туре есть Зверев и Медведев, которые в движении считаются одними из лучших, несмотря на 198 см роста.

Зверев рассказывал, что ему помогли детские занятия футболом и хоккеем с мячом: он привык низко сидеть, а это позволяет быстро менять направления. Замедление покрытий тоже играет на руку высоким парням. Они могут держаться дальше за задней линией, что дает им дополнительное время на то, чтобы правильно сложить длинные конечности и размахнуться.

Обычно высокие парни не очень хорошо принимают, но Медведев, например, стоит в 3-4 метрах за задней линией, и на приеме он один из лучших в туре. А Зверев иногда вообще злоупотребляет и оттягивается слишком далеко, потому что в обороне чувствует себя комфортнее, чем в атаке.

Кроме того, современные ракетки стали легче, работа с ними требует меньше усилий, а риск травмы длинных рук высоких игроков снижается. И появляются методы тренировок, направленные на то, чтобы подчеркнуть плюс большого роста и нивелировать минусы.

Но специалисты все равно говорят, что в теннисе можно быть слишком высоким, потому что размеры корта ограничены и на нем может стать тесно.

Тренд 2. Одноручный бэкхенд не умирает

В 2014-м The New York Times опубликовала текст «Смерть одноручного бэкхенда». Короткая выдержка: «50 лет назад практически все – как профессионалы, так и любители – играли одной рукой. Но теперь этот удар исчезает. Мощь и вращение стали определяющими чертами современной игры, и вторая рука на ракетке облегчает борьбу со скоростью и вращением. Одноручный удар, который менее эффективен против быстрых ударов с высоким отскоком, стал считаться слабым местом».

Это действительно так. В мужской топ-100 по итогам сезона только 15 одноручных бэкхендов, хотя в конце 90-х было в районе 50. В женской сотне лучших вообще только две теннисистки играют слева одной рукой (и выше обеих в рейтинге стоит Су-Вэй Се, которая с обеих сторон бьет двумя).

Но в элите мужского тура одноручный бэкхенд представлен хорошо: в топ-20 он у шести игроков. Причем только Федерер и Вавринка – олдскульные теннисисты, выросшие еще до того, как этот удар должен был умереть. И в этом году в полуфинале мужского итогового впервые с 1998 года было три игрока, которые слева бьют одной рукой.

Основная проблема одноручного бэкхенда в том, что овладеть им сложнее, чем двуручным. Еще 40 лет назад доктор Джек Гроппел проанализировал оба удара с точки зрения механики и обнаружил, что одноручный вариант требует большей синхронности в работе бедер, ног, торса, плеча, предплечья и кисти.

Кроме того, особенности подросткового развития влияют на популярность двуручного бэкхенда: у детей задние мышцы плеча (которые работают при игре с бэкхенда) слабее передних, поэтому две руки дают больше силы и стабильности. Например, Новака Джоковича в детстве пытались учить играть слева одной рукой, но он чувствовал себя «очень слабым», когда нужно было бить по высоким мячам.

В связи с этим Карлос Родригес (экс-тренер обладательницы, возможно, лучшего одноручного бэкхенда в женском теннисе Жюстин Энен) винил нетерпеливых тренеров и родителей в вымирании этого удара. Они стремятся к максимально быстрым результатам и не понимают, что если потратить время на развитие одноручного бэкхенда, он может быть устрашающим и очень эффективным.

Федерер и Вавринка отлично демонстрируют его атакующий потенциал. Вавринка за счет мощных плеч и груди выводит силу этого удара на новый уровень – и его примеру следует Денис Шаповалов, который иногда вообще вколачивает бэкхенд в прыжке. Федерер с новой ракеткой учит мир играть одной рукой по восходящему мячу чуть ли не с полулета. Его примеру следует Циципас, который на итоговом за счет этого не давал себя забивать глубоко за заднюю. Тим тоже в этом году на харде сократил замах с обеих сторон и начал играть ближе к задней линии.

Раньше, когда корты были быстрее, многие играли слева одной рукой, потому что требования к бэкхенду были ниже. Тогда одноручные удары были распространены, но в целом они были хуже. Сейчас такие удары становятся агрессивнее, разнообразнее, опаснее – но над ними нужно много работать.

Поэтому Брэд Гилберт – бывший тренер Маррея и Агасси, у которых одни из лучших двуручных бэкхендов в истории, – предполагает, что в будущем игроки начнут комбинировать: принимать подачу и играть по высоким мячам двумя руками, а атаковать одной.

Тренд 3. Игра у сетки процветает

Другим опасением было, что замедление кортов и новые ракетки/струны убьют игру у сетки – потому что обводить станет слишком легко. Поэтому все будут играть глубоко за задней линией.

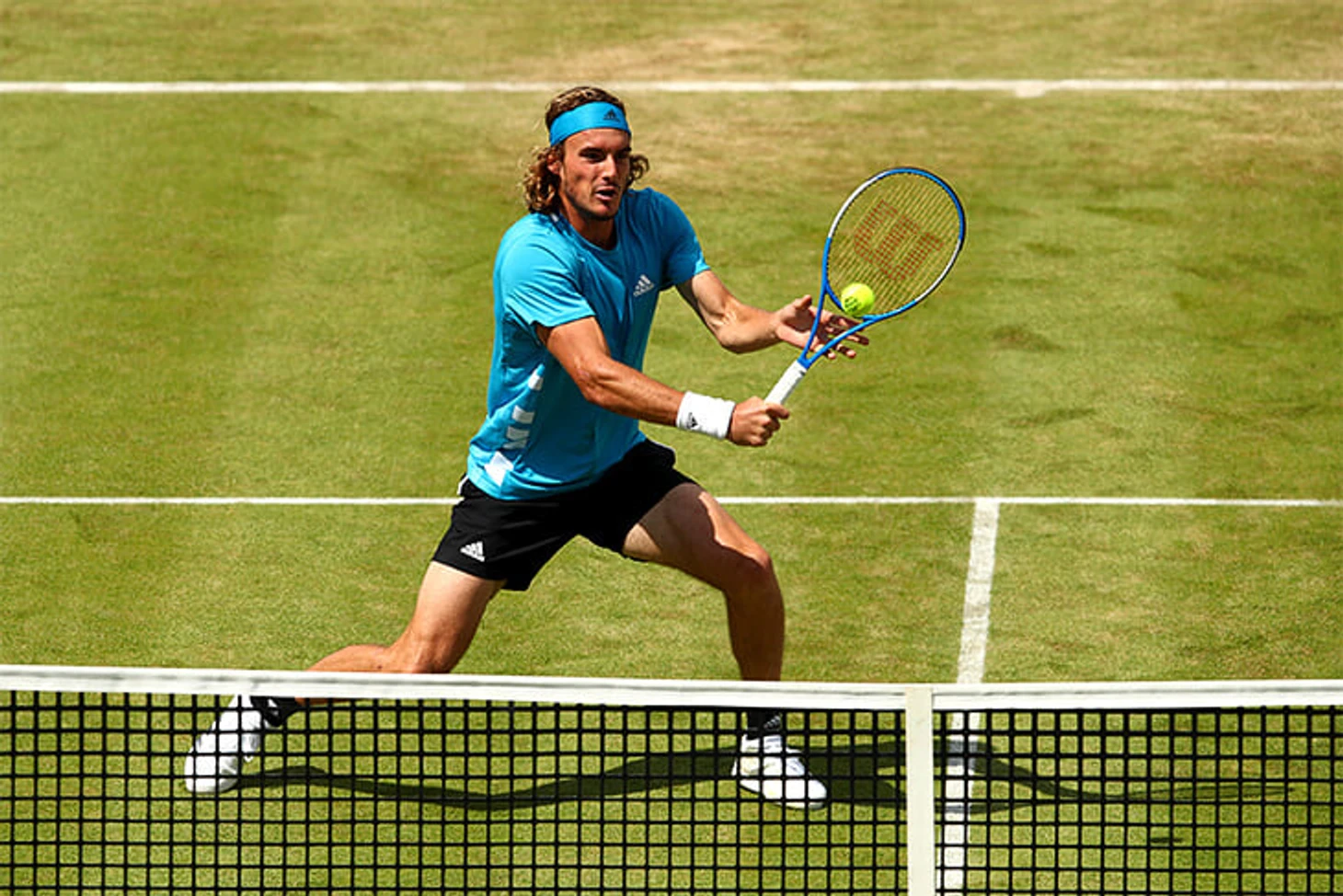

Но опасения не оправдались. Наверное, благодарить надо Федерера, который в конце 2000-х и начале 2010-х сознательно работал над игрой впереди и сделал ее одной из основ своего успеха. С тех пор по этому пути прошли Джокович и Надаль, сейчас по нему идет Тим. Кроме того, молодые игроки стремятся к сетке – в первую очередь, конечно, Циципас.

Но показательнее всего в вопросе процветания игры у сетки был финал US Open-2019. В нем встречались Надаль и Медведев, которые очень хорошо чувствуют себя на задней линии. Матч проходил вечером, когда корт остыл и стал более медленным. Но при этом 40 процентов розыгрышей (138 из 341) завершились выходом одного из них к сетке.

Оба понимали, что на задней линии могут бодаться вечно, поэтому стремились выигрывать быстрее и шли вперед. И это в целом тренд тура: топы в ответ на замедление игры становятся агрессивнее.

Простая иллюстрация. В финале итогового турнира ATP Тим несколько раз пытался очень далеко отходить на приеме, но Циципас лишал его дополнительного времени, потому что со второй подачи шел к сетке и накрывал мяч. Классический пример адаптации (прием из глубины) и контрадаптации (серв-энд-воллей).

При этом в целом выходы к сетке меняются. Поскольку обводить на самом деле стало легче, игроки их лучше готовят. Успех впереди определяет подготовительный удар, поэтому теннисистам нужна крепкая база на задней линии. Если раньше можно было побеждать только за счет навыков впереди, то сейчас это практически невозможно.

В женском туре любовь к сетке заметна не так сильно, но в целом тоже появляется больше топ-теннисисток, которые комфортно чувствуют себя впереди.

Тренд 4. Скольжение на харде стало нормой

Во время игры к мячу можно подбегать, а можно подъезжать. Исторически сложилось, что игроки постоянно скользили на грунте – потому что он состоит из разрозненных частиц глины, и это снижает сцепление с покрытием. Поэтому скользить по нему очень удобно.

Уже очень давно игроки скользят на траве – потому что травинки не цепляются за подошвы. Еще в 1930-е главный агроном «Уимблдона» признавался, что болеет за игроков, которые хорошо работают ногами и подбегают к мячу, а не подъезжают, вырывая куски из драгоценного газона.

Но хард – искусственное покрытие, которое вообще-то задумано антискользящим. Чтобы создать хардовый корт, на бетон или асфальт кладут несколько слоев смеси из акрила, резины и песка. В итоге получается жесткое, шершавое покрытие, которое в некоторых случаях напоминает наждачную бумагу. Сцепление с ним должно быть очень сильным.

Однако в середине 2000-х Ким Клийстерс скользила на харде и била из шпагатов, а со временем это переняли и другие. «Мы всегда удивлялись, когда Клийстерс это делала. Как ей это удается на харде? А теперь половина игроков скользит, особенно в мужском туре. Но этот тренд запустили женщины, а мужчины подхватили», – рассказывал комментатор ESPN Патрик Макинрой.

Считается, что скольжение на харде, в 2010-х ставшее нормой, было вынужденным ответом на повышение скорости полета мяча и усиление вращений. Игрокам приходится быстрее добираться до углов, поэтому они вынуждены туда подъезжать. А если у них это получается, новые ракетки и струны позволяют лучше контролировать мяч в безопорном положении.

По общему мнению, такое движение опаснее классических мелких и перекрестных шагов, которые обычно использовали на харде, потому что повышает нагрузку на голеностоп и колено. Но в последнее время появляются исследования, которые утверждают, что если правильно направлять усилие, то скольжение на харде воздействует на организм не сильнее скольжения на грунте.

Биомеханик Энтони Блазевич из австралийского Университета Эдит Коуэн вообще утверждает, что скольжение на харде для коленей даже безопаснее классического торможения, потому что при нем энергия высвобождается более равномерно и ударное воздействие на сустав ниже.

Игроки адаптируются к новым реалиям. Новак Джокович, например, предпочитает играть в поношенных кроссовках со стертым протектором, чтобы легче скользить. Многие выходят на хард в грунтовой обуви, созданной специально для скольжения. А спонсорам Циципаса по ходу сезона пришлось укреплять шнурки, потому что он их постоянно рвал.

Кроме того, в последние годы появляется хард со сниженным сцеплением, которые облегчает нагрузки на теннисистов. Например, в 2019-м на таком проводился Australian Open.

Тренд 5. Женский теннис становится разнообразнее, но не теряет в мощи

Во время итогового турнира WTA Мартина Хингис прокомментировала эволюцию женского тенниса: «Мне очень нравятся Андрееску и Барти – у них очень разнообразная игра, есть не только мощь. Но при необходимости они могут играть мощно. Мы видели это в финале US Open. Андрееску не сломалась под давлением Серены. И она сама может играть еще мощнее.

Она отлично использовала контратаки, не боится ходить к сетке, укорачивать. Это ее сильная сторона. Здорово снова видеть многосторонний теннис. По-моему, в женском туре снова наступил период, когда есть не только мощь, но и творчество».

Во многом это правильная оценка, но есть несколько оговорок.

Во-первых, Хингис противопоставляет новое поколение творческих теннисисток Серене, как будто у американки нет ничего, кроме мощи. Это неправильно, потому что Уильямс – одна из самых техничных в истории, на пике она побеждала не только за счет силы ударов, но и за счет вращения, углов, движения. Если говорить о многостороннем теннисе, то Серена – одна из самых ярких его представительниц.

Во-вторых, из слов Хингис получается, что мощь – это что-то плохое. На самом деле у тех же самых Барти и Андрееску игра строится на силовом фундаменте: отличной подаче и боевом форхенде. Все остальное – полезные надстройки, но победы им приносит основа.

Без мощи сейчас невозможно выиграть ничего крупного, и только в последние два года мы увидели этому доказательства от теннисисток обороны. Возняцки победила на Australian Open, прибавив в атаке. Свитолина победила на итоговом, добавив агрессии. Халеп взяла «Уимблдон» не за счет подрезок и дропшотов, а потому что две недели колотила по линиям.

В женском туре действительно наблюдается движение в сторону разнообразия, но это разнообразие не противостоит силовому теннису, а наслаивается на него.

Тренд 6. Теннис стареет

Но об этом у нас даже есть отдельный пост.

30-летние топ-теннисисты теперь норма. В игре столько денег, что уходить нет смысла и необходимости

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Julian Finney, Marcelo Endelli, Matthias Hangst, Justin Setterfield, Clive Brunskill, Clive Mason, Paul Kane, Julian Finney

Это что - шутка такая? То есть, по мнению автора сейчас теннис медленнее, чем в начале 2010-х годов? В период марафонских 5-часовых матчей Джоковича-Маррея, Джоковича-Надаля в Австралии 2012, Джоковича-Вавринки в Австралии 2013-2014 и тучи матчей с затяжными розыгрышами в 20-30 ударов? И сравните это с теннисом в 3-4 удара в последние года три.

Да в последние годы Итоговый бьёт рекорды по среднему росту участников, больше половины Топ10 ростом под два метра.

Автор, ты это серьёзно сейчас?? О_о

Особенно смешно, как в мире Ниткина в одновременно уживается замедление тенниса и наличие двухметровых лупил наверху рейтинга) А это вот тренд такой, двухметровые, но бегают быстрее Нишикори и Гоффена)

Чудеса да и только))

Федерер, бьющий форхенд

Циципас и Вавринка, бьющие слайс (Вавр может полу волли с лёта), но никак не то одноручный бекхенд.

Но хотя бы все трое одноручные бекхендеры, уже неплохо ;-)

2008-2013 - восхождение на пик высокоинтеллектуального тактико-позиционного тенниса, суть которого сводится к тому, чтобы совмещать действия по наращиванию

территориального преимущества на корте с сохранением высокой точности ударов. Яркие представители направления - Надаль, лидирующий с межгалактическим отрывом, затем Джокович, Маррей, Феррер.

2014-2019 - постепенное одеревянивание игры: массовое улучшение качества подачи, приведшее к усилению значимости скучных розыгрышей в 1-3 удара и переориентация с тактико-позицонного тенниса на игру в "ореш-решку" с отскока. Проще говоря, игрокам сейчас не нужно думать. Они знают, что наберут n-ое количество свободных очков с подачи, поэтому, находясь на задней линии, могут играть в "попал - не попал". Даже забивая 2 мяча из 5, они могут рассчитывать на положительный итоговый результат.