В Англии заговорили о конце «гвардиоловской» эпохи. А что в Италии?

В Англии после многих лет безраздельного господства гвардиоловского футбола наметился сдвиг. Возвращаются некоторые характерные черты старой доброй британской игры пусть и в современной, более структурированной форме. Нет, пока еще тренеры не выпускают на поле футболистов с функциями Винни Джонса и не перестраиваются на схему 4-4-2. Надеюсь, до этого не дойдет, хотя насчет модуля я не уверен.

Вот некоторые данные, приведенные в статье издания The Athletic:

27% атакующих вбрасываний теперь завершаются подачей в штрафную площадь соперника (еще пять лет назад — лишь 6%);

51% розыгрышей от ворот выполняются длинным выносом;

среднее число передач за матч снизилось до 858 — минимальное значение с 2011 года;

20% всех голов забито головой — это максимум за последние 24 года.

Английский футбол снова вспоминает свои корни. Напомню, что это такое. Нынешний тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо однажды рассказывал о своем первом знакомстве с Премьер-лигой.

«Это было дико. Длинные передачи, подборы, мощные, физически сильные игроки: Кевин Нолан, Кевин Дэвис впереди, Сэм Эллардайс жует жвачку и орет, раздавая указания из технической зоны. Когда “Болтон” получал право на штрафной, целая армия защитников двигалась вперед, и земля начинала дрожать».

Такой была репутация английского футбола долгие годы: длинные передачи, навесы, подборы, угловые, штрафные, кровь и гром, толчки и столкновения.

Как метко заметил Жозе Моуринью во время своего первого периода в «Челси», Англия — это единственное место, где угловые встречают почти с тем же восторгом, что и голы.

В сезоне 2009/10 в Премьер-лиге 31% голов (без учета пенальти) был забит после стандартных положений.

Семь из двадцати клубов элиты завершили тот сезон с точностью передач ниже 70% — показатель, который сегодня кажется невероятным.

Пеп Гвардиола вспоминал жуткий эпизод вскоре после того, как возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Это был хаотичный матч между «Суонси» и «Кристал Пэлас», за которым он наблюдал с изумлением и тревогой:

«Девять голов, восемь — после стандартов: угловые, штрафные, вбрасывания. Мяч больше времени проводит в воздухе, чем на земле. Это английский футбол, и мне придется к нему адаптироваться, потому что раньше я никогда такого не видел».

Эти слова словно символизируют момент до и после — водораздел между старой и новой Англией, между эпохой «доброго британского футбола» и эпохой Пепа.

Влияние Гвардиолы — сначала косвенно, через «Барселону» и «Баварию», а затем уже прямо — радикально изменило Премьер-лигу. Футбол перестал быть тем, что он сам когда-то называл «игрой стандартов и борьбой за отскоки». На смену этому пришло владение, ставшее новой религией.

Точность передач резко выросла — не только в Премьер-лиге, но и во всех низших дивизионах, вплоть до любительского уровня. Тренеры и игроки начали строить игру от вратаря, высоко прессинговать и разыгрывать мяч коротко, стремясь играть в футбол по-гвардиоловски.

Но так же, как мода на одежду или музыкальные жанры возвращается примерно каждые двадцать лет, Премьер-лига переживает реставрацию «новых нулевых».

Многие воспримут это с восторгом. Не секрет, что есть немало экспертов и болельщиков, которые считают, будто влияние Гвардиолы сделало футбол скучным: чрезмерная одержимость владением мячом и розыгрышами от вратаря, по их мнению, вытеснила радость, спонтанность и непредсказуемость, которыми когда-то славилась Премьер-лига. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в подкасте с Рио Фердинандом в прошлом году заявил, что Гвардиола превратил футболистов в «роботов» и своим влиянием «убил игру».

Но реакция против Гвардиолы поднимает ряд вопросов, которые особенно обострились в первые недели нынешнего сезона. Какой футбол хотят видеть болельщики?

Голов со стандартов стало больше. Но при этом общее количество забитых мячей заметно сократилось. После семи туров и 70 матчей мы увидели всего 182 гола — это 2,6 гола за игру, что делает нынешний сезон кандидатом на самый малорезультативный в Премьер-лиге с 2014/15.

Еще более показательно, что число голов с игры снизилось с 2,38 за матч два сезона назад до 2,15 в прошлом и до жалких 1,69 в нынешнем — это минимальный показатель с сезона 2008/09.

Таким образом, мы наблюдаем переход к более прагматичному, менее раскрепощенному, менее креативному и более прямолинейному футболу — с заметным спадом результативности и все большей зависимостью от угловых, штрафных и длинных вбрасываний.

Сейчас в Премьер-лиге длинные вбрасывания переживают настоящий бум. В сезонах 2019/20 и 2020/21 лишь 6% вбрасываний в финальной трети были вбрасываниями, отправленными напрямую в штрафную площадь. В первом туре нынешнего сезона показатель составил 24%, а к седьмому туру, когда 14 из 20 клубов Премьер-лиги попробовали хотя бы один длинный вброс, — уже 34%.

Как уже говорилось выше, количество передач за матч упало с 941 два сезона назад до 849 в этом — минимум с сезона 2010/11. Даже у самого «Манчестер Сити» средний показатель передач снизился: с 688 за игру в их рекордно-чемпионском сезоне 2017/18 до 496 в нынешнем.

Парадоксально, но именно после Гвардиолы английский футбол снова возвращается туда, откуда он начинал — к прямоте, простоте и борьбе за подборы.

Премьер-лига словно вернулась к своей старой ДНК — силовой, прямолинейной, с обилием столкновений и борьбы, но при этом потеряв часть той изящной динамики, которую принесла эпоха Пепа.

Авторы исследования в The Athletic никак не формулируют причины наметившейся тенденции — лишь предупреждают, что старый добрый английский футбол может оказаться не таким зрелищным, каким он остался в памяти ностальгирующей публики и особенно тех, кто привык обвинять Гвардиолу в том, что он убил футбол.

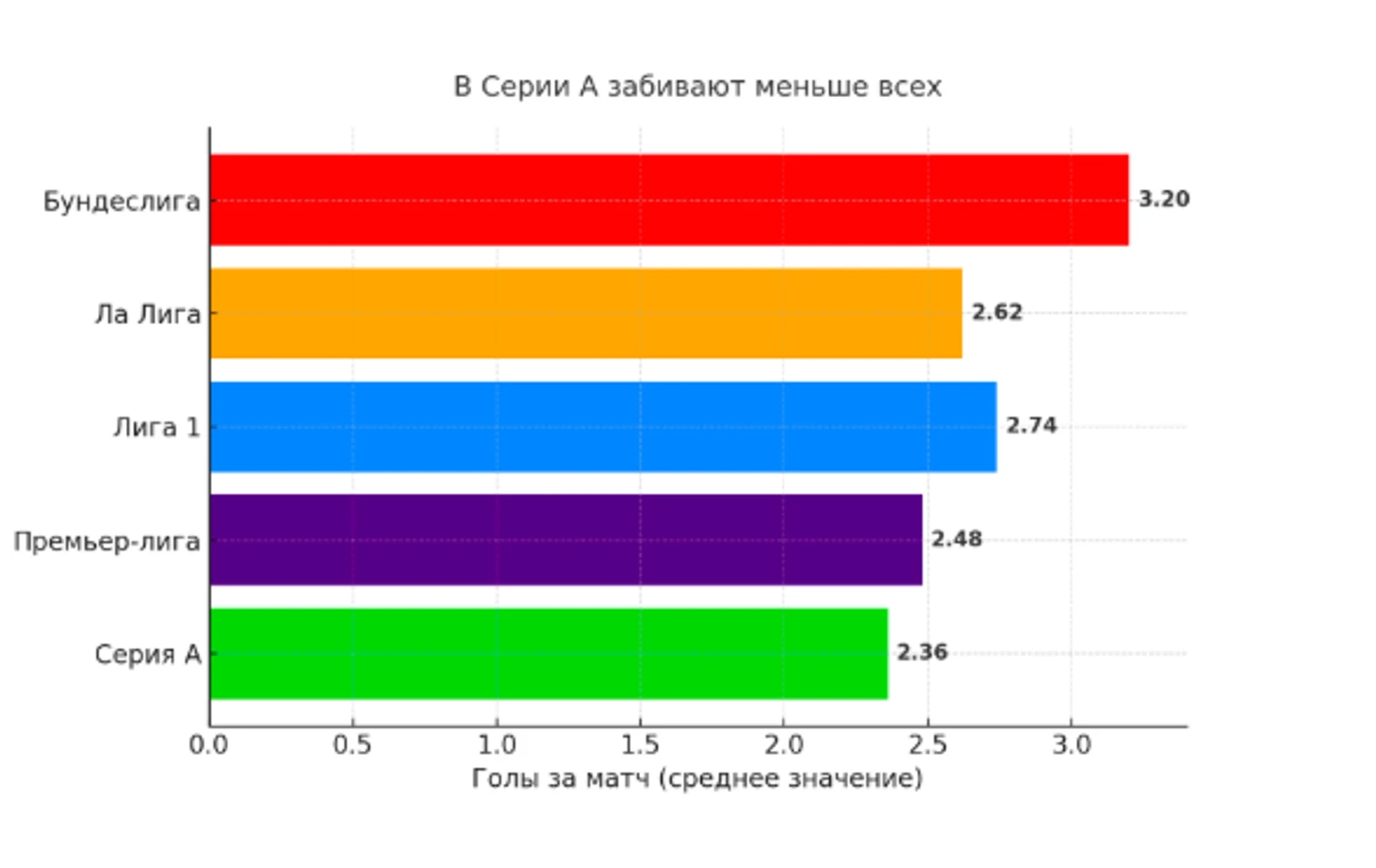

В Италии же, где происходят похожие явления, пошли дальше и задаются вопросом: почему в Серии А забивают так мало голов?

Действительно, статистика по забитым мячам в этом сезоне ставит Италию на пятое место среди пяти крупнейших европейских чемпионатов.

Но недавно Серия А пошла еще дальше – никогда в истории чемпионата из 20 команд не забивали так мало, как в седьмом туре сезона 2025/26. Всего 11 голов в десяти матчах, включая четыре нулевые ничьи. Предыдущий антирекорд составлял 13 голов — его установили в 11-м туре сезона 2004/05, том самом, где «Интер» и «Болонья» сыграли 2:2.

Матч «Рома» — «Интер» стал в этом смысле показательным: он должен был быть центральным событием тура, но зрелище получилось специфическим — если только вы не поклонники грубых фолов.

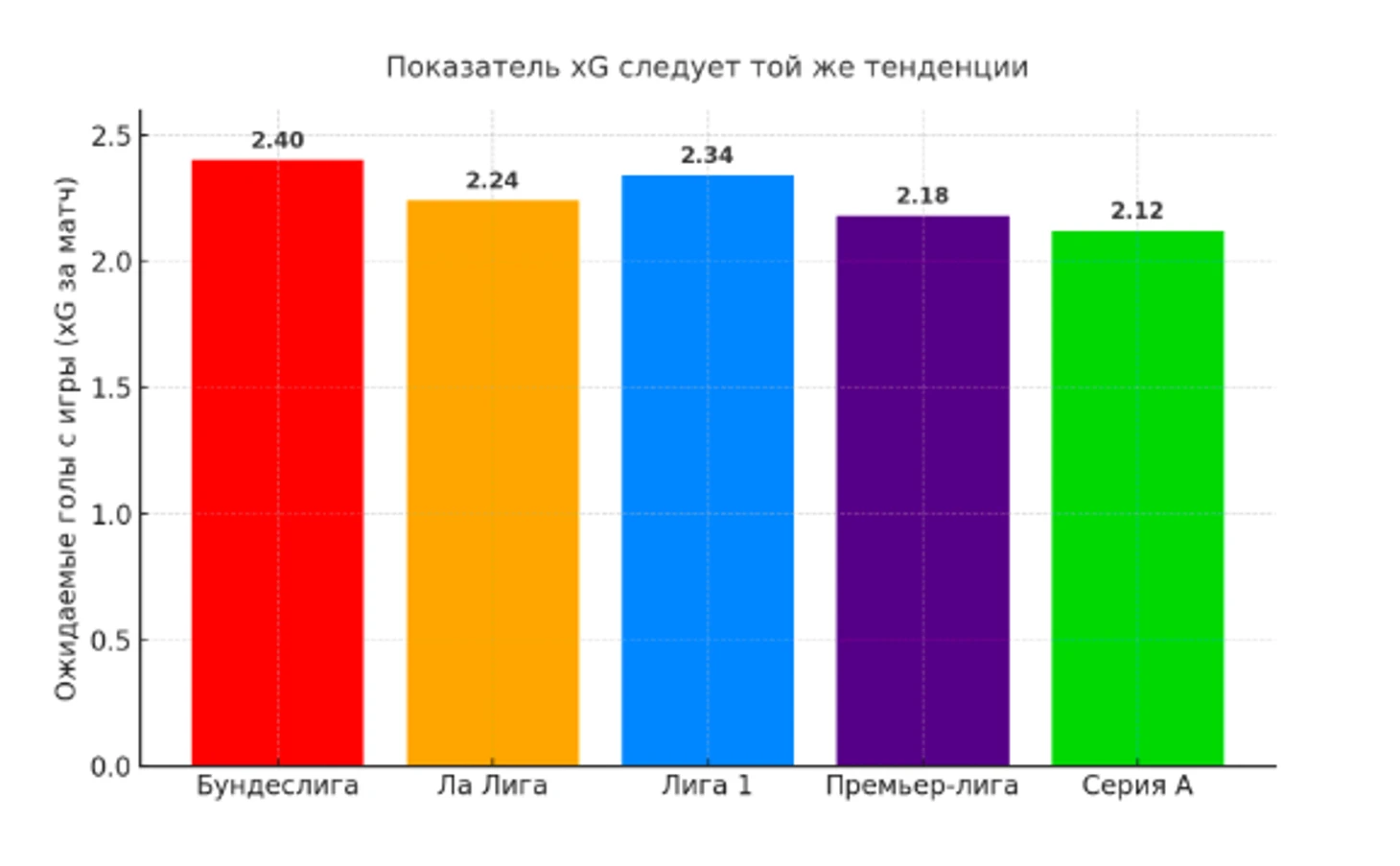

Итальянские аналитики попытались увидеть причину падения в данных продвинутой статистики. Определенную подсказку в этом смысле дают данные по ожидаемым голам (xG), накопленным на старте чемпионата — конечно, в пересчете на матч.

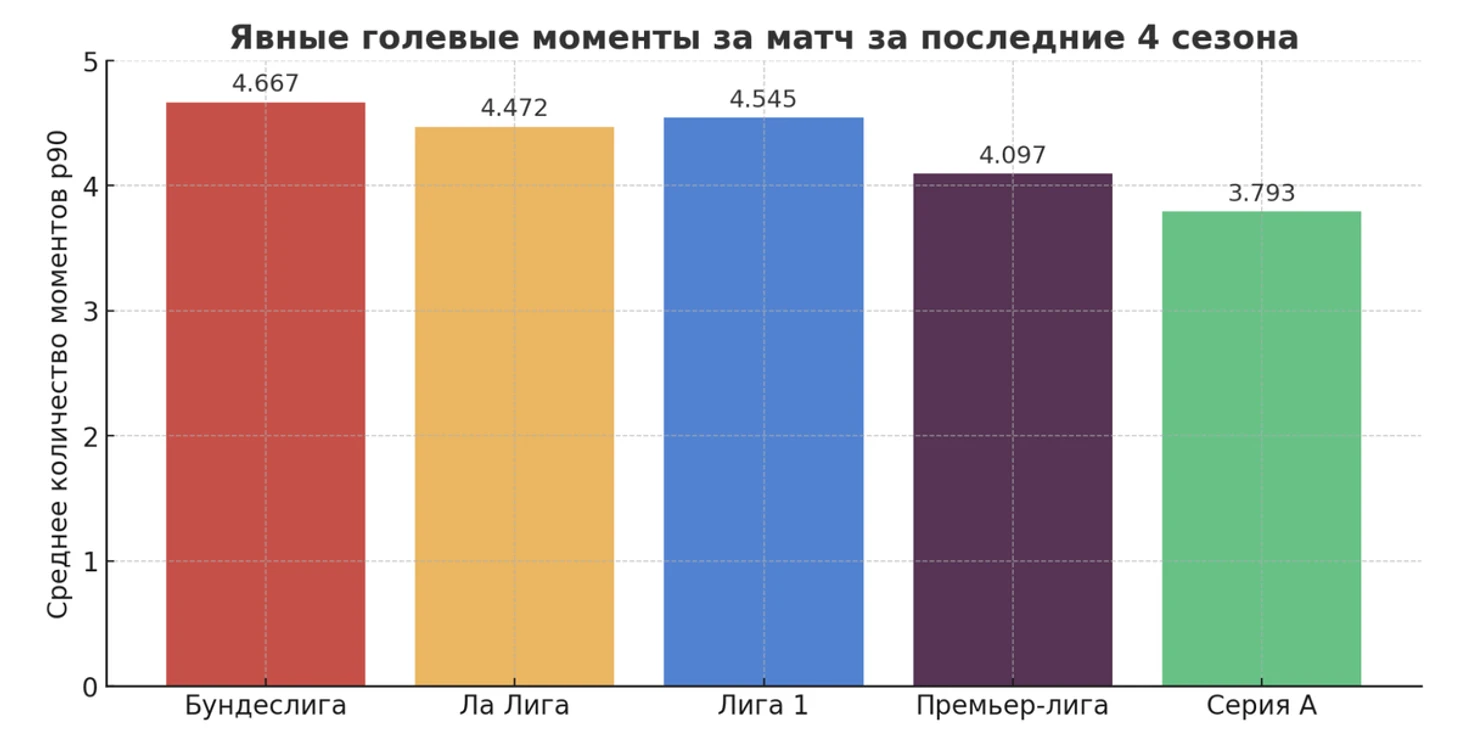

Разница между лигами здесь меньше — что естественно для метрики вроде xG, — но даже она позволяет увидеть общую картину. Серия А вновь замыкает таблицу, подтверждая то, что и без статистики заметно невооруженным глазом: в итальянском чемпионате создание голевых моментов дается с трудом, пусть разница между количеством моментов и количеством реализованных голов не всегда прямо пропорциональна.

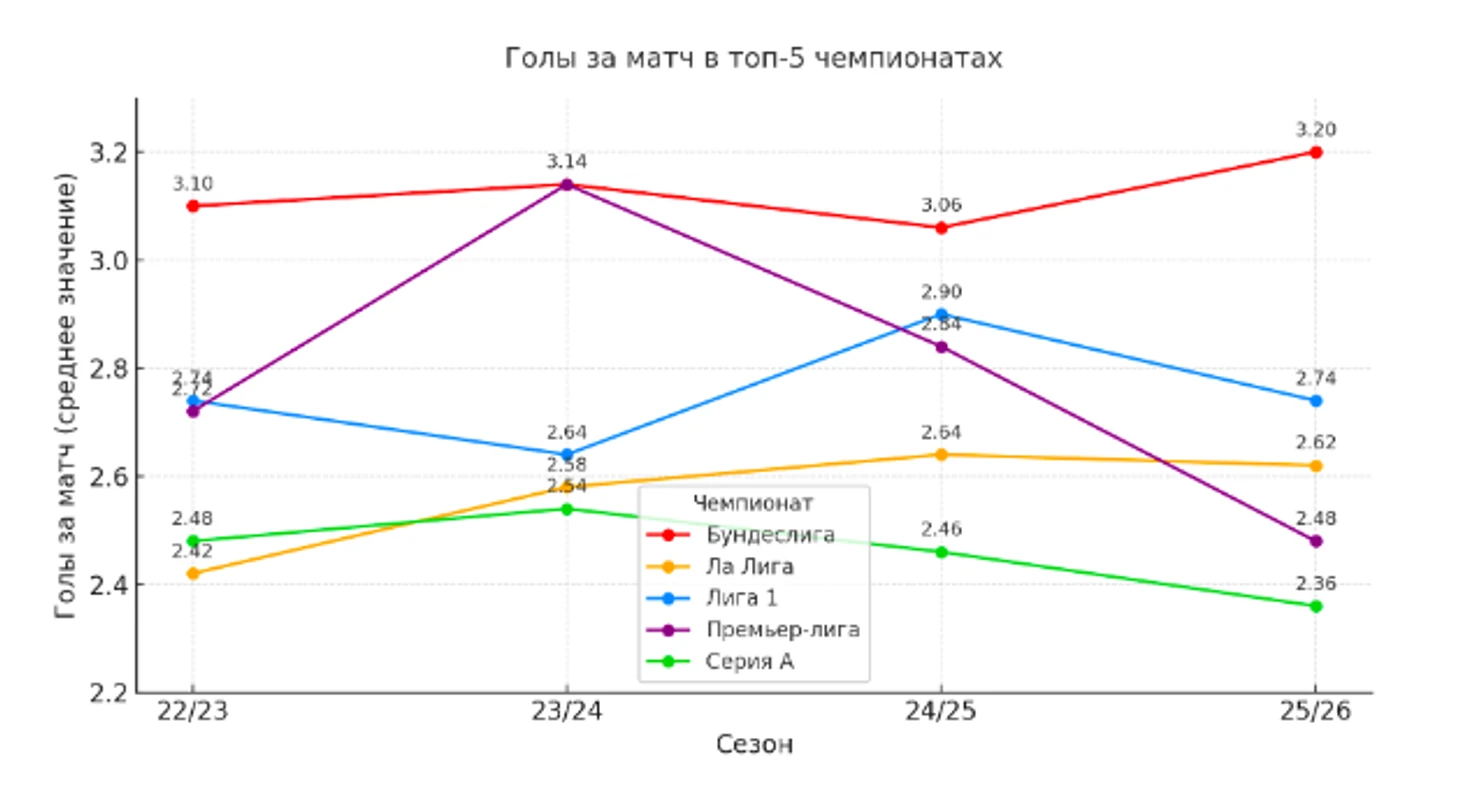

Но это — временное явление или уже устойчивая тенденция? Что здесь случайно, а что объясняется просто малым объемом сыгранных матчей и, соответственно, естественной статистической погрешностью? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит сделать шаг назад и взглянуть на последние несколько сезонов.

Итак, в Серии А забивают меньше и создают меньше моментов. Но почему? Чтобы разобраться в этом, изучим, откуда именно приходят голы.

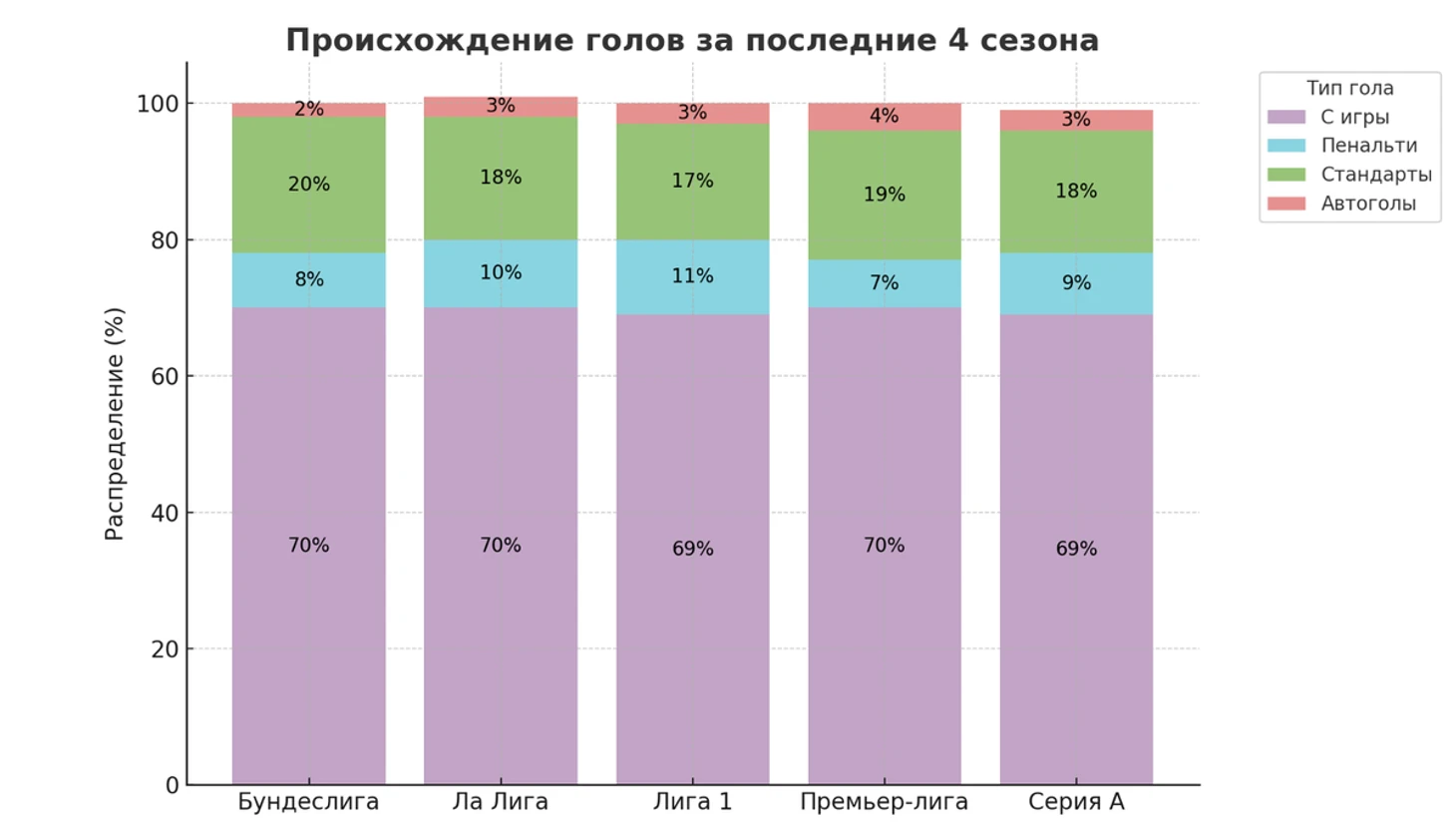

На следующей диаграмме представлены все данные о событиях, которые привели к забитым мячам за последние три сезона, а также за начавшийся сезон. Эти события разделены на категории, чтобы понять, существует ли заметная разница между топ-чемпионатами Европы.

Как видим, существенных различий нет. Распределение действительно очень схоже: основные отличия касаются лишь разброса в пределах 4% по пенальти — от 11% во Франции до 7% в Англии. Слишком мало, чтобы делать из этого какие-то глобальные выводы. Можно было бы ожидать различий по голам с игры, но и здесь показатели почти идентичны во всех лигах — около 70% от общего числа забитых мячей. То же самое касается голов со стандартов и автоголов — никаких резких колебаний. Следовательно, нужно искать причины в другом.

Возможно, ответ кроется в том, что в Италии просто создается меньше голевых моментов. Что ж, это действительно так. Футболисты Серии A в целом испытывают серьезные трудности, когда требуется совершить решающее действие — будь то точный удар или острый пас в чужую трекварти.

Если взять все те же последние четыре сезона, показатель по явным голевым моментам говорит сам за себя. Серия A — на последнем месте с большим отрывом, что лишь подтверждает трудности (уже отраженные метрикой xG) в создании по-настоящему чистых возможностей для взятия ворот. Премьер-лига, занимающая предпоследнее место, опережает Италию на 0,3 очка за матч — то есть почти на один чистый момент каждые три игры. Этот показатель на дистанции целого сезона и формирует огромный отрыв.

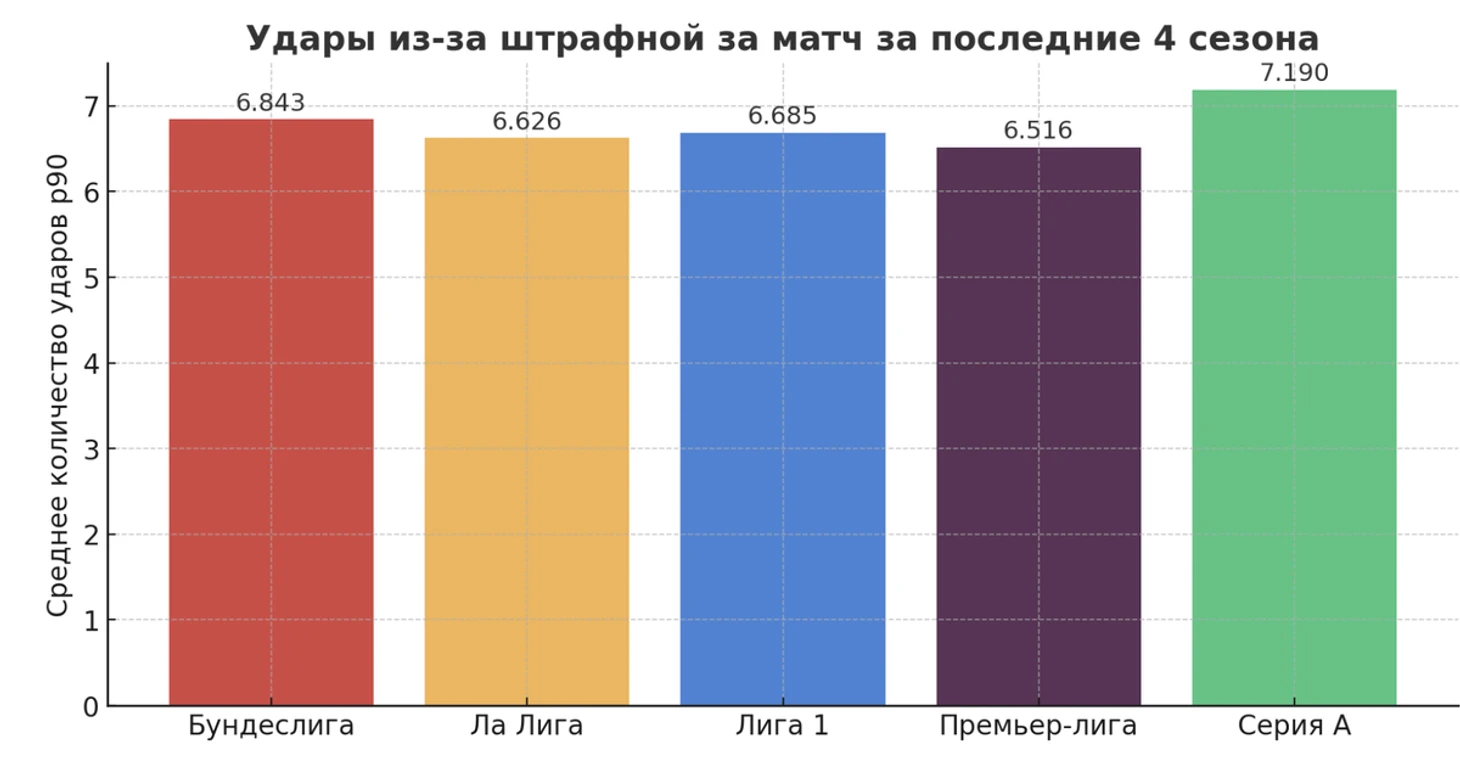

Еще один аспект, в котором Серия A заметно отличается от остальных чемпионатов, — это удары из-за пределов штрафной. В Италии бьют с дальней дистанции очень часто: более семи ударов за матч. Это многое говорит о привычках и стиле итальянского чемпионата.

Возникает закономерный вопрос: все эти данные — признак хорошей обороны или же атакующей беспомощности? На него нельзя ответить однозначно, но можно сделать некоторые предположения.

Если говорить об ожидаемых голах (xG), то по совокупному объему созданных моментов Италия не так уж сильно отстает от других лиг. Однако даже при небольших различиях в xG — а средние показатели последних лет это подтверждают — в Серии A голов забивается меньше.

Показатели по голам с игры двусмысленны: хотя их доля сопоставима с другими чемпионатами, чрезмерное количество ударов из-за штрафной может говорить о нехватке идей, когда команда доходит до последней трети поля.

Возможное объяснение — в дриблинге. В статичных или «застывших» ситуациях, которые в Италии случаются часто при игре против команд с низким уровнем защиты, изоляция флангового игрока или умелого дриблера может создать численное преимущество и внести хаос в оборону соперника. Но вот уже который год подряд Серия A остается последней по количеству попыток дриблинга — чуть более 24 за матч. Это немного выше, чем в предыдущие годы, но все еще низкий показатель, особенно в сравнении с другими лигами.

Здесь показателен матч «Ювентус» — «Милан», где оба тренера поручили Йылдызу и Леау, одним из самых одаренных игроков итальянского чемпионата, роли, не соответствующие их базовым характеристикам. Еще один пример — использование Нереса у Конте в «Наполи». И таких случаев немало.

В ближайшее время станет ясно, продолжится ли в Италии тенденция к снижению количества голов и повторится ли феномен седьмого тура. Однако уже сейчас есть все основания полагать, что поклонники зрелищного футбола будут разочарованы. Уж скорее итальянские прагматики используют новые фишки – в последнее время некоторые тренеры внедрили временно забытую тактику мелкого фола.

Одна из причин проста: в Италии снова побеждает идея отказа от риска и надежности. Побеждает на уровне кадровых решений.

Антонио Конте с его «Наполи» стал символом нового прагматизма. Джан Пьеро Гасперини, строящий «Рому» на прочных основаниях, действует пока скорее в духе Нильса Лидхольма, чем Зденека Земана. А ренессанс Массимилиано Аллегри в «Милане» только увеличит число тренеров, готовых последовать этому пути.

В этом и заключается принципиальное отличие трендов Серии A от Премьер-лиги. В Англии нынешний откат от гвардиоловской эпохи — это не отрицание, а естественная реакция системы, достигшей насыщения. После десяти лет «культа владения» тренеры стремятся найти что-то принципиально новое, вернуться к британским истокам — пусть даже к более прямолинейной, «бей-беги» модели.

Но это движение возможно только потому, что гвардиоловская революция уже победила. Она изменила структуру английского футбола, воспитала новое поколение игроков и тренеров, которые теперь могут позволить себе искать альтернативу.

В Италии же все наоборот. Революции не было. Ни один из многочисленных последователей Гвардиолы так и не выиграл ничего существенного. Сторонники Пепа одержали победу лишь на страницах газет и в твитах инфлюэнсеров. На поле же все решают те, кто ставит во главу угла надежность и минимизацию риска.

Подобное явление уже случалось в истории итальянского футбола. В конце 1980-х сторонники зонного футбола долго не могли пробиться наверх, пока Арриго Сакки не выиграл с «Миланом» все, что можно. Только тогда революция действительно состоялась. После этого персональная защита оказалась на обочине, а ведущие клубы стали немедленно искать тренеров, игравших в зону — даже если у них не было впечатляющих резюме. В каком-то смысле Сакки приоткрыл многим своим коллегам социальные лифты, хотя не все из них это оценили. Об этом я подробно писал в материале о трансформации итальянской обороны.

Но вскоре наступил естественный откат после революции — явление типичное не только для футбола. Традиционалисты перестроились, переняли лучшие практики и снова заняли ведущие позиции в топ-клубах.

Похоже, в английской Премьер-лиге мы наблюдаем именно такую фазу: откат после победившей революции Пепа. В Италии же ситуация прямо противоположная — это откат без революции.

В Италии, как и в Англии, тоже хватает критиков Гвардиолы — и они вовсе не ограничиваются бывшими футболистами и тренерами, которые любят рассуждать об «итальянской идентичности». Однако у этой оппозиции есть одно принципиальное слабое место: в Италии нет самого Пепа.

Нет фигуры его масштаба, нет тренера, чье присутствие заставляло бы всех остальных выстраивать свои аргументы по-другому — даже в несогласии. Некого ненавидеть и проклинать. Ведь величие оппонента возвеличивает и тебя самого. Именно поэтому в Англии борьба с Пепом — это не просто интеллектуальная дуэль.

В Италии же местным критикам приходится оппонировать специалистам вроде того же Де Дзерби или его «отпрыскам», которые пока даже близко не подбирались к скудетто. Отсюда — ощущение, что спор идет не между идеями, а между поколениями и темпераментами. Без фигуры масштаба Гвардиолы все это выглядит не как борьба школ, а как консерватизм, прикрытый аргументами о «реализме» и «итальянском стиле».

В Италии за последние годы действительно была лишь одна серьезная попытка довериться новому Пророку. Не сумев переманить Гвардиолу, Андреа Аньелли решился на шаг, который тогда казался смелым и иррациональным: пригласил Маурицио Сарри в «Ювентус».

Однако «Синьора» при Сарри так и не заиграла в сарризм. Вот почему даже завоеванный скудетто не привел к перелому тенденции — наоборот, только закрепил всеобщее убеждение, что надо было ничего не трогать.

Это было бы примерно то же самое, если бы Арриго Сакки, придя в «Милан», вдруг вернулся к либеро и персональной опеке — взял скудетто, но проиграл «Реалу» в полуфинале Кубка чемпионов. И чем бы тогда Сакки отличался от Трапаттони? Вот и Сарри не победил по-настоящему. Он не смог изменить ДНК клуба, который жил по принципу: результат выше идей.

Так что если у английских болельщиков есть хотя бы повод для оптимизма — ведь даже в период «переосмысления» Премьер-лига остается зрелищной и эффективной, — то у итальянских тифози таких оснований нет.

Никто и не надеется, что Серия A вернется на 15 лет назад – в условный 2010 год, когда стадионы рукоплескали Тотти, Дель Пьеро, Ди Натале, Квальярелле и Кассано. Консервативные схемы не вернут нам ту энергию. Напротив — нас, скорее всего, ждет футбол все более механический, рационализированный, лишенный искры, которая делает игру живой. Футбол, где страх ошибиться окончательно победит желание рискнуть.

Разве что кто-то из владельцев топ-клубов решится довериться человеку, который говорит очень странные вещи. Тому, над кем смеются, кого считают безумцем, мечтателем, не от мира сего. Человеку, который однажды сможет — вопреки всему — взять, пусть не Европу, но хотя бы Серию А, ни на миллиметр не отступив от своих принципов.

Это не должен быть последователь Гвардиолы — нужно нечто принципиально новое. Хорошая новость – такой человек в Италии есть, но ему пока так никто и не рискнул дать профессиональный клуб. Иногда решение ближе, чем кажется.

Подписки:

Открытый канал в Telegram Алексея Логинова

Премиум-канал в Telegram (более 50 лонг-ридов о кальчо)

И это не только в Италии, это везде так. Тен Хага уволили вообще за три тура. Требования жесткие ко всем тренерам топ-клубов. Пимьента в Севилье не задержался, хотя казалось бы Севилья ставит пока что одну цель - не вылететь из высшего дивизиона. Флик бы уже не работал, если бы с первых туров Барса не заиграла в принципиально новый футбол после Хави. То есть на приживление идей времени так много не надо, если тренер четко понимает, чего хочет. А вот сложный футбол, типа как футбол Пимьенты, требует времени. И его нельзя сразу ставить в топ-клубах. Сразу ставишь что попроще, понадежнее. А потом надо усложнять, надстраивать.

Де Дзерби ничего не добился нигде, как тренер. Провал в шахте...ему не давали время? В Брайтоне ему не давали время? Как такому человеку доверить большой клуб? Мотта вообще не готов работать с топ-клубами, он еще сырой, как тренер. Провалится и Фабрегас, если ему дадут нечто крупное. Потому что у Сеска пока еще опыта всего ничего. Но он обрастет опытом. И будет крутым тренером. наверно. Комо его очень даже неплох. И виден почерк тренера. Но если бы умение тренировать топ-клуб ограничивалось только умением расставить футболистов и объяснить им роли на матч, то топ-клуб мог бы тренировать любой чел, поигравший в ФМ. Проблема в том. что в на каждом крупном предприятии существует множество течений и пересекается множество интересов. Топ-клубы не исключение. а даже это возведено в энную степень, потому что звезды капризны, а тифози нетерпеливы. И главному тренеру надо иметь толстую кожу, быть дипломатом, быть политиком. и только потом уже тактиком и стратегом. Поэтому топ-клубы могут тренировать только "акелы" с множеством шрамов и по телу от драк с претендентами на вожацкое кресло, или на то, чтобы поиметь чего-либо от жирного пирога.

Чтобы молодой тренер добился чего-либо в топ-клубе, он должен быть долбанутым фанатом слепо верующим в успех выбраной тактики. Он просто не смотрит ни на кого, гнет свою линию и все. И тогда остальные волей неволей пристраиваются в кильватер. Таким, например, был Гвардиола. Он четко верил в успех придуманной модели и перестроил клуб под свое видение. Первые неудачи не сдвинули его со своей зацикленности. И он проломил этот лед недоверия к своей модели потому, что его нельзя было сдвинуть со своей позиции. Но Гвардиола фрик, крейзи, замороченный. Такие люди редки. Плюс ему повезло с футболистами в Барселоне, которые с ламасии исповедовали эти идеи или что-то похожее на них. Обычно тренерА не могут заразить подчиненных идеями, если поначалу идут неудачи. а они, естественно идут, потому что нельзя вот так сразу заиграть в непривычную модель и брать очки. Стоит проиграть раз-другой, играя по новому, как футболеры начинают думать - о, играли по старому и брали очки, а тренер придумал какую-то фигню, мы очки теряем, надо играть в старое, доброе, проверенное. И владельцы с теми же мыслями. Что тут может сделать тренер, если он не матерый волк? Даже если сам тренер не начинает дрожать, и метаться, как Хави, то начинается забастовка. Итальянская, кстати, забастовка. На это нарвался Раньери, он не смог убедить футболистов Лестера играть по-новому, по-современному. Так и не перестроил команду. При том, что у него авторитет был ого-го. А молодого тренера вообще никто не будет слушать. И нужен немалый опыт коммуникаций с людьми, чтобы и футболистов все-равно убедить играть в свои задумки и начальству донести, что неудачи временные. Таких фигур в Италии пока нет. И не скоро будут. Даже Сеск, если раскрутится, скорее всего уйдет из серии А. Посмотрим, чего Итальяно добьется. Плюс скоро Симоне заработает денег на старость и вернется, но тогда уже не он будет просителем в высоких кабинетах, а владельцы клубов будут обхаживать Симоне, чтобы он оказал честь и возглавил их клуб. И Симоне может ставить такую неустойку, чтобы поработать дали, чтобы владелец даже не думал, чтобы уволить его до истечения контракта. Вот тут и пойдут новые идеи в итальянский футбол. если Симоне захочет их нести. А в де Дзерби я не верю.

Это интересно про кого? Объясните дилетанту.