Учитель арифметики

Там было много яблок. Я в жизни не видел сразу столько яблок. Они заполонили сад, они теснились на шатком дощатом столике, врытом в землю у веранды, на дорожках, нехитрой сетью разрезавших дачный участок, на траве, везде.

Константин Сергеевич Есенин сидел за столиком, раскручивал указательным пальцем отбившееся от стада яблоко и читал рукопись моей статьи, ему же и посвященной. Я волновался, бродил вокруг стола... Есенинское молчание, необъяснимые редкие усмешки - все, решительно все казалось мне зловещим: я догадывался, что написал безнадежную муру.

- Перестаньте сдувать дым! - внезапно сказал Есенин. - Что вы благоговеете, как гимназистка? Курите - и курите, а дым от меня отдувать не надо, дым мне нравится, а дутье ваше как раз мешает читать. - И, обернувшись к тенистой террасе, где сидел за чаем Лев Иванович Филатов, первейший наш футбольный журналист, крикнул: - Лев Иванович, вам нравится слово "ликование"?

- Ликование? - переспросил Филатов, спускаясь с крыльца. - Применительно к ...?

- Тут о Яшине речь. О знаменитом пенальти в 63-м и о яшинском, по мнению автора, ликовании.

Последнее слово Есенин произнес не просто саркастически - убийственно ядовито.

- Не нравится, - решительно откликнулся Филатов.

- И мне не нравится! - обрадовался поддержке Есенин и, обращаясь уже ко мне, добавил: - Да и вам, уверяю, разонравится: стоит лишь хорошенько вспомнить Яшина, и вы поймете, что "ликующий Яшин" - это такой же нонсенс, как "улыбающийся милиционер".

После непродолжительного совещания "ликование" было заменено удовлетворившей всех "радостью". Вновь воцарилось молчание, и так, под глухой стук падавших с веток в глубине сада яблок, Есенин дочитал материал до конца, воскликнул: "Годится!" - и расписался на полях первой страницы. А потом - совершенно неожиданно - спросил:

- Вы умеете ездить быстро?

Машина стояла у ворот, а через полчаса в Лужниках начинал свой матч "Спартак", и уложив препирательство в две минуты ("Помилуйте, Константин Сергеевич, туда же час спокойной езды!" - "А кто говорит о спокойной?"), мы втиснулись в авторухлядь канареечного цвета и, объезжая торчащие прямо посреди улицы деревья, помчались.

- Я с фронта не ездил в такой машине! - веселился Есенин. - Тут у вас теснее, чем в "опеле". Я лет сорок назад купил "опель", но проездил на нем только четыре месяца, а больше не вынес. Это же крест добровольный! Продайте к чертям собачьим! А впрочем, нет, не продавайте: может быть, пригодится - отвезете когда-нибудь старика на футбол...

Ни до того, ни после я не слышал, чтобы он называл себя стариком.

...Спустя несколько дней он позвонил мне и спросил: "Слушайте, я сколько там процентов отвел на победу "Зенита"? (Дело было в 1984 году. - М.Б.) Семьдесят? Нет, это много. Вы уже заслали статью в набор? Нет? Прекрасно. Тогда поставьте шестьдесят пять. Это гораздо точнее".

Я не понимал тогда (да и теперь не до конца понимаю), чем, собственно говоря, 70 процентов вероятности предсказания отличаются от 65-ти. Но зато я знал: коль скоро речь идет о цифрах футбола, то тут высший смысл ясен только одному человеку - Есенину.

2.

Он, будущий верховный архивариус советского футбола, впервые увидел эту игру в 1927 году (речь о большом футболе, разумеется; детские забавы не в счет). Играл "Спартак", точнее, "Промкооперация" - так называлась тогда команда. Неблагозвучия семилетний Константин в названии не замечал. Напротив, часто говорил потом, что в слове этом слышалась ему музыка. И в самом деле, лишь чуждое спорту ухо уловит странность или комизм в названиях клубов сегодняшних: "Текстильщик", "Экскаваторщик", "Локомотив"... А мы привыкли. Переименуйте, скажем, "Красную Пресню" в "Таксомотор" или "Руль" (благо, и основания есть - команда принадлежит таксопарку) - будет смех и всеобщее неприятие. Но шесть десятилетий назад слова еще не утратили свежести, не затерлись.

Итак, он попал на футбол, футбол ему понравился, но симпатия переросла в манию лишь четырьмя годами позже, в 31-м, когда приехали турки. К слову, в разговоре о турне турок Есенин ошеломил меня вопросом: помню ли я их приезд и игры? И едва я начал подсчитывать, сколько десятков лет отделяют год 1931-й от года моего рождения, Есенин перебил меня и сказал сердито: "Какое это имеет значение? Если вы болельщик, вы могли бы об этом помнить!.."

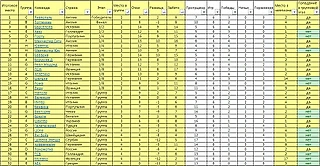

В том же году Константин Есенин занялся статистикой. Дед купил ему журнал "Спартак", издававшийся в Ленинграде. В журнале были таблицы, и таблицы эти пленили Есенина не столько тем, что были содержательны, сколько тем, что были сказочно красивы (в отличие, кстати будь сказано, от блекло-черно-серых, на плохой бумаге отпечатанных нынешних таблиц, что едва ли заворожат своей красотой хоть кого-нибудь). Так все и началось. Константин сам стал составлять всякие таблицы, находя немалое удовольствие в изобретении новейших статистических разделов и тем. Забитые и пропущенные мячи, очки, матчи, сыгранные каким-либо футболистом, - все эти элементарные сведения лежали на поверхности необъятного шара футбольной статистики.

Выработав сей тонкий почвенный слой, перепахав его за считанные месяцы, Есенин начал зарываться вглубь. В дело пошли пенальти, новоизобретенные показатели надежности вратарей, составлялись таблицы по таймам, по пятнадцатиминуткам, по расположению солнца на небосклоне, по "везучести" команд, начавших игру "с юга". Юный Есенин не был суеверным человеком в примитивном понимании этого слова - он материализовывал суеверия, придавал им статус закона. И не думал о том, что все это может кому-нибудь пригодиться. Даже более: был уверен в обратном.

Занятие это, как и большинство не приносящих овеществленных плодов занятий, считалось в ту пору не то что предосудительным, но праздным, свойственным чуть ли не элите. А печальная по тем временам принадлежность Константина к элите была несомненной. Сын Сергея Есенина и блистательной красавицы-актрисы Зинаиды Райх, приемный (с младых лет) сын Всеволода Мейерхольда, мальчик Есенин любил свою страну неразделенною любовью. С высоких трибун спустилось на землю и пошло гулять по страницам газет, по языкам злое слово "есенинщина", и впору было стыдиться собственной фамилии. Объясняя мне свои былые переживания, Есенин сетовал: "Возьмите для примера матерное слово (тут он говорил, какое. - М.Б.), сделайте из него фамилию, а потом представьте, что она - ваша". Впрочем, люди, знавшие Константина Сергеевича близко, утверждали, что соблазн отречения был преодолен им без зримых усилий. Чего стоило это преодоление на самом деле, можно лишь догадываться.

(С фамилией была связана еще одна история. Мало кто - даже из близких приятелей - знал, что Константин Сергеевич пишет стихи. И совсем уж мало кто их видел. Я знал, но не видел. "Нет, нет, и не уговаривайте, - сказал он. - С моей фамилией, видите ли, нельзя писать стихи". Так и не показал...)

Тридцатые годы не принесли облегчения; напротив, рухнули стены родного дома, прежде защищавшие Константина от безжалостной эпохи. Был арестован Мейерхольд. Он погибнет в Бутырской тюрьме в 1940 году, но еще двумя годами ранее мать Константина - Зинаида Райх - будет найдена убитой в собственном доме. И восемнадцатилетний Есенин начнет, как сам он выражался, жизнь автономную. Станет инженером-строителем. Пройдет войну. И останется добрым человеком. Он рассказывал как-то:

- Во время войны я шестнадцать раз поднимал людей в атаку, и никогда не кричал и не ругался. А говорил спокойно: "Ну что... пошли, друзья, вперед". Думаю, что поэтому пока и уцелел, и вместе с вами болею за "Спартак".

Помню, произнеся эти слова, Есенин посмотрел на меня не без ехидства и спросил: "Не правда ли?". Я посетовал: болею-то, мол, сами знаете, не за "Спартак"... Есенин только и ждал этих слов. "Не за "Спартак"?! - И он всплеснул руками, будто не сам рассчитал всю эту мизансцену наперед. - Не может быть!"

Он очень любил "Спартак". Но, кажется, не было меж спортивных журналистов более сердитого критика этой клуба. Ни об одной команде он не позволил бы себе написать так, как написал однажды о "Спартаке": "Команда разваливается, и скоро развалится". И вот - долгий и утомительный телефонный разговор: некий болельщик раздобыл есенинский телефон и битый час пытал его: как, дескать, вы, спартаковец в душе, позволили себе такие речи? Есенин спорил. Спор этот, сам по себе бредовый, ему был все-таки важен: он не только незнакомому и, видимо, не слишком умному человеку объяснял, что истинная любовь подразумевает и требовательность: он и себе, казалось, доказывал. Собеседник же перебивал, не слушал, в конце концов даже принялся дерзить. И Есенин положил трубку.

- Дурак, - сказал он печально. - Так ничего и не понял.

3.

В спортивную журналистику Константин Сергеевич попал довольно странным образом. В один прекрасный день (было это, как говорил Есенин, в 1956 году) он прогуливался по Москве с писателем Юрием Трифоновым. Один лишь факт прогулки столь достославных людей заслуживает упоминания, но прогулкою в тот день дело не обошлось: настроение было шальное, и Трифонов, охваченный жаждой эпатажа, потащил Есенина в редакцию журнала "Спортивные игры". Заведя его в комнату, где сидело человек семь, Трифонов громко сказал: "Эй, вы! Человек, которого я привел, знает о футболе в три раза больше, чем вы все вместе взятые!". Сотрудники журнала обиделись и потребовали доказательств. Есенину была задана статья.

Фантастическая рекомендация обязывала. И он написал...

В кратчайшие сроки фамилия "Есенин" обрела новую славу. Статистика овладела умами. И стало ясно, что трифоновская рекомендация на самом-то деле умаляла настоящие таланты Есенина: он знал футбол не в три и не в пять раз лучше других, но в бесконечное число раз, ибо знал о футболе все. Скептики чуть посопротивлялись: они твердили о тщетности попыток Есенина поверить алгеброй гармонию, о несерьезности серьезного отношения к предсказаниям, но бил-то Есенин в точку! Кончилось все тем, что вчерашние скептики заключали пари на финал Кубка Союза лишь предфинальным воскресным утром, когда в свежевышедшем номере "Футбола - Хоккея" появлялся очередной есенинский прогноз. Кончилось тем, что тренеры донецкого "Шахтера" тем же утром скупали в гостиничных киосках и тотчас выбрасывали в урну все номера этого еженедельника, ибо выходило, "по Есенину", что шансов у "Шахтера" нет. Кончилось тем, что капитан "Спартака"-финалиста, умудренный футбольными годами боец, лихорадочно вспоминал, стоя уже перед судьей в центральном круге поля, от каких ворот (по прогнозам Есенина) должен начинать матч будущий победитель.

Причины перепутались со следствиями. Но законы, выведенные Есениным, действовали. Слава его росла. Он все чаще появлялся на телеэкране, а после рождения "Футбольного обозрения" решительно каждый болельщик знал его в лицо.

Однажды, приехав к Константину Сергеевичу на дачу, гости застали его крайне развеселенным. Он сидел на чердаке, на том самом, знаменитом своем чердаке, где на бесчисленных, покрывавших все стены полках хранились законсервированные голы, очки, пенальти, угловые удары, даты и имена, где под косым скатом дачной крыши дремала... нет, жила вся история нашего футбола. Так вот, Есенин сидел на чердаке и приветствовал входящих словами: "Представляете, двое молодых людей специально приехали ко мне утром из Москвы - вы только вообразите! - за автографом. Удивительно смешно, правда? Будто я - Алла Пугачева..."

Ну, конечно, он дал им автограф, и яблоками угостил, и даже поговорил с час о футболе. В общении он был в лучшем смысле неразборчив и расточительно щедр. Так, едва усевшись в такси и освоившись в салоне, он обращался к водителю: "За футбол болеете?" - и завязывал разговор. Его близкий товарищ, драматург Алексей Арбузов, уговаривал его как-то: "Не надо брать билет в обычное купе, надо в СВ! Иначе опять будет для всего вагона лекция о футболе и никакого сна до утра". Есенин возражал: "Во-первых, я небогат. А во-вторых, именно беседа-то мне и нужна!". Он действительно был небогат. Он действительно очень любил людей.

4.

Осенью 1984 года Константин Сергеевич затеял в своей квартире ремонт. Понадобилось что-то - досочки, кажется, - и мы повезли их с дачи. Есенин вошел в квартиру первым и, обернувшись назад, к лестничной площадке, радостно сообщил:

- Ух, какой бардак у меня! Вы зайдите, доски бросьте, и скажите по совести: вы видели когда-нибудь такой бардак?

В голосе его звучала гордость. Он, как истинный интеллигент, уважал порядок и даже стремился к нему, а порядок убегал от него, как от истинного интеллигента. Впрочем, Есенин знал порядок своего беспорядка. У каждой вещи было свое - пусть странное, - но место.

- Кто потом во всем это разберется? - говорил он через час за чаем, разумея не доски, конечно, а свои архивы. - Мне уже шестьдесят четыре, не хрен собачий. А я, откровенно сказать, не вижу, кому мог бы доверить все. Вот разве что... Но ежели ему, то тогда и... Бог с этим со всем, не хочу думать, невесело. Сами договорятся.

Увы, не договорились... (Судьба архивов Есенина достойна, по всей вероятности, отдельного рассказа; однако то вышел бы печальный очерк нравов, едва ли здесь уместный.)

В тот вечер разговоров о футболе отчего-то не было. Есенин вспоминал об отце.

- Я ведь его любил... как это объяснить? Не просто любил, а безумно, ненормально любил. Когда он приезжал к нам на дачу, я с вечера ни о чем не думал - только о том, что папа завтра приедет. Помню, как к калитке бегал каждые пять минут, выглядывал на улицу - не идет ли? Сколько лет мне было? Смешно, казалось бы. А вот, помню...

Вспомнил он и другую историю. Дело было в середине пятидесятых. Завеса директивного забвения уже спадала, имя Сергея Есенина звучало все чаще, все громче. Администраторша гостиницы, раскрыв паспорт командированного Константина Сергеевича, не удержалась, спросила: "А вы не..?" - и он, быть может, впервые без привычной тревоги ответил: "Сын". Далее события развивались с неслыханной быстротой. Толи администраторша была дружна с местным телевидением, то ли слухи в этом городе распространялись ураганно, но уже через два часа в номер к Есенину постучались телевизионщики, и чуть ли не в тот же день программа вышла в эфир. Деликатность ситуации, однако, заключалась в том, что служил тогда Есенин в ведомстве столь военном и в силу этого столь секретном, что даже сам факт командировки считался государственной тайной. По возвращению Есенина в Москву разразился скандал.

- Грандиозный, жуткий скандал! - восторженно сообщил Есенин. Чуть помолчал, а потом добавил: - Я вообще-то никогда не любил скандалов. Но и никогда их не боялся.

Да, это правда, он не боялся скандалов. Именно он одним из первых в нашем футболе заговорил о необходимости организационных и финансовых реформ. Он, разумеется, америк не открыл: это все осознавали, не он один. Но речь-то не о тех, кто осознавал, а о тех, кто заговорил. Осудить в начале восьмидесятых псевдолюбительский статус советского футболиста?! Подавляющему большинству спортивных журналистов подобная попытка казалась столь же самоубийственной, как, скажем, попытка честного разговора об афганской кампании. Журналистскими пропусками на суд истории у нас по традиции распоряжаются подсудимые. Спортивная журналистика в этом смысле не составляла исключения. От сталинских, ежели не еще от более ранних времен досталась нам в наследство та парадоксальная ситуация, когда "Учительскую газету" издавал Минпрос, а "Медицинскую" - Минздрав. Мыслимо ли представить себе ведомство в роли унтер-офицерской вдовы, самолично себя же высекающей на газетных страницах? Эх, читать бы нам Гоголя так же внимательно, как Гегеля, - сколько отечественных уродств стали бы нам очевидны, смешны и горьки!.. Ведомственность, эта великая беда советской журналистики, печалила Константина Сергеевича. Он справедливо полагал ненормальным то положение, когда честность переставала быть профессиональным достоинством, а становилась достоинством сугубо личным и даже препятствующим профессиональным возможностям. Высказывался он на сей счет кратко: "Врать не надо даже за деньги".

В интервью пятилетней давности он настаивал: "Футбол - игра, но футбол еще и нелегкий труд, и заслуживает официального (а не тайного!) вознаграждения". Готовя эту публикацию к печати, я привычно засомневался, позвонил Есенину: не боитесь неприятностей? Константин Сергеевич очень рассердился. "Вы мне своих страхов не приписывайте! - сказал он. - Сами бойтесь себе на здоровье, а я за свои слова отвечаю и к драке готов". Материал был опубликован незадолго до смерти Черненко. И драки не приключилось. Сначала Есенин был этим крайне удивлен. Потом он понял: назревают перемены. И в футболе - тоже. Но дожить до перемен осязаемых ему не было суждено.

Межсезонье 1985-86 годов прожилось тяжко: Константин Сергеевич слег. Инфаркт. Беспомощность угнетала его более, чем боль. Но, чем быстрее шло выздоровление, тем больше и охотнее он говорил о футболе. (Или связь была тут обратною? Может быть...) Той зимой, как никогда часто, Есенин рассуждал о спортивном телевещании и вообще о теле- и видеотехнике, обзывая телезрительские ощущения "жалким подобием стадионных страстей". Лишь теперь я понял, отчего всплывала раз за разом эта тема: Есенин опасался, что никогда больше не увидит футбол "вживую".

Он говорил: "Надо выздоравливать и собираться в Мексику. (На чемпионат мира 1986 года. - М.Б.) Там заварится каша!". Впрочем, тогдашнее руководство сборной оценивал он скептически, хоть редко говорил об этом прямо. Взгляды Эдуарда Малофеева на футбол были Есенину симпатичны, симпатичен был и сам Малофеев, но иных, более практических, приземленных достоинств руководителя сборной Есенин не отмечал. Деликатность его публичных высказываний на этот счет объяснялась, очевидно, близостью первенства мира. Но в частных беседах он был более откровенен.

- Могут наделать шума, - предрекал Есенин. - Но дай Бог, чтоб дошли до четвертьфинала - и то хорошо будет. У нас вообще только однажды был шанс на "золото" - в 58-м. Но вы же помните ("помните"!.. я, родившийся два года спустя!.. - М.Б.) - посадили Стрельца, Огонькова с Татушиным дисквалифицировали, да еще и Нетто подбили! А жаль... Отличная была команда. - И, после небольшой паузы, добавил: - Да, надо выздоравливать и ехать. Лето будет жарким. Смотрите, какой апрель на дворе...

Через месяц он умер.

5.

Почему-то до подробностей помнится один вечер: я заехал как-то за Константином Сергеевичем на дачу, чтобы отвезти его на футбол. По выверенным приметам отыскивал повороты в лабиринте Балашихи: бассейн, дачи заслуженных чекистов, гаражи, просека... И вдруг заблудился. Минут десять болтался по ухабам, крутился на перекрестках, и вдруг увидел в конце уходящей вдаль к лесу улицы вышедшего навстречу Есенина. Он стоял, высоко подняв руку, и кричал: "Э-ге-гей!". У ног его, как верный пес, примостился непомерных размеров адидасовский баул.

- Где вас черти носили? - любезно осведомился Есенин, устраиваясь на заднем сиденье и вытаскивая из баула чем-то набитые матовые целлофановые пакеты. - Там уже разминка идет. Футбол - это ведь как детектив: к началу опоздаешь - потом ни фига не поймешь...

Мы пролетели шоссе Энтузиастов, продрались по Садовому кольцу, сорвались вниз на набережную у Парка и, перерезав пространство Лужников, прижались к чугунным воротам стадиона. Середина первого тайма. "Ну, это не так страшно", - утешил меня Есенин. Тут в руках его оказались два целлофановых пакета.

- Один вам, - объяснил Есенин. - А второй мы возьмем с собой, и будем одаривать из него всех встречных на стадионе. И все будут очень довольны.

С этими словами он протянул мне пакет. В пакете были яблоки, много яблок. Учитель арифметики любил делать людям подарки.

Михаил Болотовский

(Сокращенная версия - "Советский спорт", 14.11.1987

Полная версия - журнал "Спортивная жизнь России", 6/89

Оригинал текста опубликован на нашем сайте.

Больше всего поразило два факта:

Есенин 16 раз поднимал людей в атаку. Недавно читал воспоминания фронтовиков, так там говорилось, что тот, кто поднимает людей в атаку практически не имеет шансов. Он будет либо убит либо ранен через несколько атак. Человеку, который давал то интервью повезло, он был ранен в четвертом поднятии в атаку. А у Есенина их 16!

И второй факт: Я от многих слышал, что сильнейшая наша сборная в истории чемпионатов мира должна была быть в 58-м и молодой Стрельцов мог тогда затмить Пеле. А тут великий Есенин говорит, что мы могли стать чемпионами мира! Боже ж ты мой, как горько сознавать, что та «стрелецкая казнь» 58-го лишила нас самого самого большого шанса на успех на чемпионатах мира.

Очень добро и интересно!))

Спасибо!

Пока не дочитал - думал что написан он в наши дни, а оказалось аж в 87ом.

----------------------------

Сперва офигел от пометки. :)

Подумал, а сколько ж лет Михаилу?

Оказывается, другой М.Б. писал...:)