Век жизни страны и спорта – через жизнь главного историка нашего футбола

Вадим Кораблев встретился с Акселем Вартаняном.

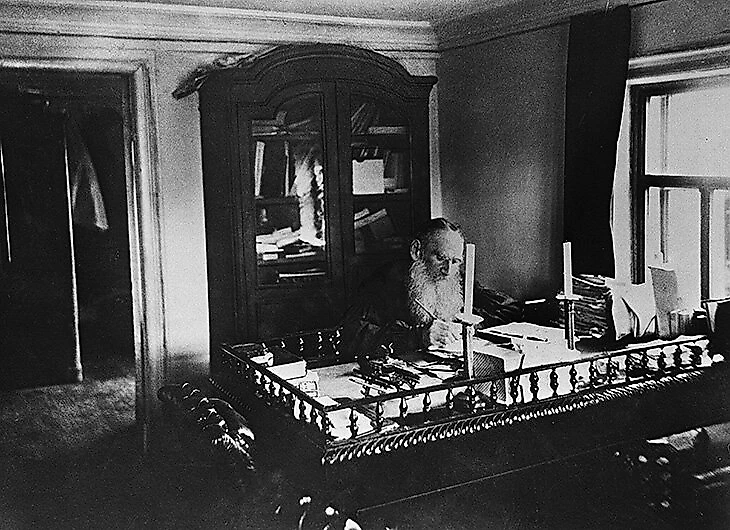

Спортивному историку и статистику Акселю Вартаняну – 86. Два года назад он попал на аппарат ИВЛ, героически восстановился и каждый день (да, каждый день в 86) работает над новыми текстами для рубрики «Летопись» в «Спорт-Экспрессе». Вартанян пишет о футболе с 1950-х: печатает на компьютере, но не пользуется интернетом – доверяет только архивам, библиотекам и документам из личной коллекции, которую собирал всю жизнь.

Жизнь Вартаняна – учебник истории.

3 года: начало Великой отечественной. Подбирал осколки снарядов в тбилисском дворе.

16 лет: протесты после осуждения культа личности Сталина. Был в толпе у Дома связи, когда по ней открыли огонь.

24 года: устроился в школу, где его обожали ученики, но чуть не выгнали из-за презрения к цензуре и интереса к польскому языку.

26 лет: познакомился с легендарным футбольным статистиком Константином Есениным. Человеком, который влюбил в цифры и таблицы.

50 лет: перебрался в Москву из-за притеснений русскоязычного населения в Грузии.

Вадим Кораблев пришел в гости к Вартаняну, чтобы узнать, как жить, работать и любить.

Бомбежки вокзала, осколки от немецких снарядов во дворе, расстрел митингующих после осуждения культа личности Сталина – Вартанян помнит все

– Вы несколько раз попросили меня, 28-летнего парня, называть вас просто Акселем. Почему разница в 60 лет не смущает?

– Я прошу так из гуманных соображений: для людей непривычно сочетание скандинавского с армянским. Я 25 лет проработал в школе и с учениками был на вы. Естественно, они называли меня по имени-отчеству, но почти у каждого педагога были клички. Меня между собой ученики называли только по имени. Считал это комплиментом.

– Аксель – шведское имя?

– Скандинавское. Мой отец – книгочей, хоть и был военным. До женитьбы прочитал роман немецкого писателя Бернхарда Келлермана «Ингеборг». Ингеборг – имя героини, а героя зовут Аксель. История завершилась не так, как должна была завершиться, но отец был романтичным человеком и очень впечатлился. Решил, что если женится и родится сын, назовет его Акселем. А дочь – Ингой.

Родился сын – его назвали Аксель.

– Ваш брат.

– Да. В полтора года он заболел менингитом и умер. Через какое-то время родился я – и меня назвали Акселем. В полтора года и я мог умереть. Бабушка давала лекарство. Два пузырька: один – с нужным лекарством, другой – нюхать, отрава. Она перепутала пузырьки и дала отраву. Повезло, что была одна. Обычно один человек зажимал мне нос, потому что я орал и вырывался, а другой вливал лекарство. Одна бабушка не удержала – отраву я выплюнул.

Весь в волдырях, в больнице родители всю ночь ожидали новостей. Врачи сказали: если бы хоть капля прошла, прожгла бы кишки. Но в итоге Господь меня оставил.

А уже мою дочь нарекли Ингой.

– Как родители пережили потерю ребенка?

– Очень тяжело. Вы знаете, я до сих пор люблю брата. Мне его не хватает. Я был единственным ребенком. Еще и началась война.

Отец был в самой мясорубке – на Малой земле в 1943-м. Оттуда его вызвали в Закавказский военный округ и отправили на конференцию антигитлеровской коалиции в Тегеране. Отец руководил группой, которая охраняла английскую делегацию во главе с Черчиллем. Когда отец вернулся, продолжал работать в Закавказском округе и дослужился до полковника.

Армянского языка я не знаю, но по-грузински говорил, читал. Хотя в школе был освобожден от изучения как сын военнослужащего, потому что они часто меняли место жительства. Но отец сказал: «Учи». Алфавит там простой: 26 букв, нет заглавных. Как слышишь, так и пишешь. Это мне пригодилось в работе.

– Помните день, когда началась война?

– Очень хорошо помню, хоть мне и было три с половиной года. Мимо нашего дома проходили войска – а военные были для меня особенными людьми. Я мечтал стать военным. Когда в 1944-м открыли Суворовские училища, отец хотел отдать, но мать встала грудью.

Когда отец ушел на фронт, мы с мамой переехали к родственникам на улицу Пиросмани недалеко от вокзала. Жили там, потому что благодаря офицерскому пайку отца поддерживали родственников. Когда немцы подходили к Кавказу, бомбили и Тбилиси. Вокзал – стратегический центр. Бомбы падали возле нас, осколки прилетали во двор. Мы с ребятами хватали эти горячие осколки. А под сигналы воздушной тревоги я твердо стоял на месте – проявлял героизм.

– Вам было страшно?

– Нет, я не соображал. В пять лет научился читать и поставил цель: знать, что происходит на фронтах. Казалось, что от меня скрывают правду. Хотел сам читать «Правду», «Известия», другие газеты. Помню, как ужаснулся фотографии трупов в деревне, которую сожгли немцы. Кого-то повесили, кого-то расстреляли. Шок. Мне казалось, что наши люди не должны погибать.

– Каким был день, когда война закончилась?

– Мы ждали. Я ведь уже был в курсе всех дел: читал, что взяли Берлин 2 мая. Вот-вот немцы должны капитулировать – и 8 мая это случилось. Хотя военные действия продолжались.

Радость – это мало сказать. Люди выходили на улицы, обнимались, целовались. Колоссальный естественный праздник. Второй случай такого же всеобщего ликования – 12 апреля 1961 года, полет Гагарина в космос.

– Что вы почувствовали, когда осудили культ личности Сталина?

– Поверил. И до сих пор не то что верю, а в этом убедился на основании опубликованных документов, мемуаров, воспоминаний пострадавших. Я изучал материалы в архивах ЦК под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Проник туда в 90-е годы благодаря американцу по имени Боб, который исследовал историю советского спорта. Я его консультировал. За зелененькие купюры ему давали зеленый свет, допускали к некоторым еще не рассекреченным материалам. Я провел в двух архивах ЦК два месяца – с открытия и до закрытия: на Дмитровке (там материалы до 1953-го, до смерти Сталина) и на Ильинке (с 1953-го).

– Что из изученного вас поразило?

– Я покажу вам книги, которые издавали при этих архивах. У меня есть 16 томов из серии «Россия, XX век» (всего их более 50), и одна из книг касается футбола. Три тома – о коллективизации. Это ужас. Уничтожение людей. От методов, ссылок и голода погибли от 8 до 12 млн крестьян. Во время террора 1930-х разбивали семьи, отдавали детей в детские дома и меняли фамилии, чтобы их не могли найти. Масштабы неописуемые. Есть и художественные произведения – прочтите «Мужики и бабы» Можаева, он был очевидцем. Очень рекомендую работы историка Виталия Шенталинского. Цикл Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели».

Если в ГАРФе (государственный архив РФ – Спортс) все разделено по темам, в архивах ЦК спорт в папках «Пропаганда и агитация» – вместе с искусством, политикой, литературой и так далее. Листал дела, искал преимущественно спорт, но попадались дела, относящиеся к цвету нашей литературы и культуры. Защитники Сталина говорят: «Ну что там, всего сотни тысяч погибли». А это мало? А если бы среди них были ваши родственники? Важны не только его личные подписи, а что он создал систему по уничтожению собственного народа. Количество потерь – умерших в лагерях, расстрелянных – подсчитать невозможно.

Я не могу спокойно говорить об этом.

– В Тбилиси после осуждения культа личности были массовые митинги в защиту Сталина. Вы их помните?

– Когда в 1956-м прошел XX съезд, где осудили культ личности и его преступления, многие в Грузии это восприняли как оскорбление нации. По улицам разъезжали люди со знаменами, кричали «Ленин! Сталин!» Толпа останавливала машины, вытряхивала шоферов. Я был в 11 классе, мы с приятелем поздно вечером возвращались из кино, увидели толпы людей и пошли посмотреть. В Дом связи ворвалась группа вооруженных людей, чтобы захватить радиостанцию и обратиться к Турции за помощью. Произошла перестрелка – были убитые и раненые.

Слух быстро распространился, и к Дому связи прибывали люди с требованием выдать тела. Естественно, никто тела выдавать не собирался. Офицер просил разойтись через громкоговоритель, но люди все прибывали и прибывали. Слышались угрозы. Обстановка накалялась, и военные, чтобы рассеять толпу, сделали предупредительные выстрелы в воздух. Безрезультатно. Открыли огонь по толпе, стреляли по ногам, но люди от страха ложились – и пули прошлись по головам.

За ночь все почистили, но следы от пуль оставались. На следующий день по одному известному радио мы узнали о количестве жертв (погибли до 150 человек – Sports.ru). Ввели военное положение.

Как же трогательно Вартанян влюбился в футбол! Он уверен: вокруг турне «Динамо» в Великобританию в 1945-м больше мифов, чем правды

– Как вы полюбили футбол?

– 1944 год, май-апрель Мы с мамой шли по улице Конституции к центру города – хороший весенний день. Возле стадиона «Трудовые резервы» слышу звон – оказалось, звук удара по мячу. Сквозь арку увидел зеленое поле, красные и синие майки на движущихся игроках. Я не имел никакого представления о футболе. Но когда понял источник звука, увидел эти фигурки… Замер. И сказал: «Мама, дай посмотреть, что это». Она спешила, я упирался: никак не мог оторваться от магнетического зрелища. Это шок, похожий на то, что испытал Буратино, когда променял азбуку на четыре сольдо, купил билет в театр Карабаса-Барабаса и был захвачен представлением. Он весь там, понимаете? Вот и у меня было такое же ощущение. Я прикоснулся к волшебству. Иными словами: подхватил вирус. С ним и живу.

После войны мы играли с ребятами тряпичным мячом. А кроме мяча меня завораживали цифры.

– Перед интервью вы сказали, что на вас особенно повлияли три книги. Какие?

– Да, три потрясения. Первая: «В борьбе за знамя чемпиона страны по футболу» Александра Переля. Он описывал каждый матч 1939 года.

Эту книгу в 1946 году, зная о моем увлечении, подарил родственник. Мне было 8 лет, я очень любил читать: сначала сказки, потом Жюля Верна, но книга Переля… Она затмила все!

В 1949 году я в четвертом классе шел к тете, проходил мимо киоска – и что-то меня туда потянуло. На прилавке увидел книгу Переля об итогах чемпионата 1948 года.

Книга стоила шесть рублей – денег у меня не было. А уже вечер (я учился во вторую смену). Говорю: «Дяденька, когда закрываетесь?» – «Еще полчаса есть». – «Прошу вас, оставьте книгу, сейчас схожу за деньгами». – «Я тебя подожду». Прибежал с деньгами, взял книгу и держал, прижав к сердцу. Не дай бог уроню. И в этой книге я нашел, что искал. Таблицы! Довоенные и послевоенные. С этого все и пошло.

И еще одна книга: «19:9». О поездке московского «Динамо» в Англию в 1945-м. 19:9 – общий счет четырех матчей.

Я знал, что «Динамо» играло в Англии, слушал репортажи Синявского, но не знал о существовании этой книги. Подсказал сосед Витя: «В том доме живет мальчик, у него есть книга про турне». – «Не может быть! Пошли». – «Ну пошли». Мы заявились к этому парню, и он сразу понял, что я уже не человек и готов на все. Парень деловой, чуть старше меня. Говорю: «Продай книгу». – «Не продаю». – «А что ты хочешь?» И он начал перечислять книги. С ними проблем не было – отец собрал огромную библиотеку. Предложил ему «Легенду об Уленшпигеле», Жюля Верна, сказки Пушкина, что-то еще. Сделка состоялась.

– В «Летописи» вы назвали итоги турне «Динамо» мифом.

– Англия у нас считалась лучшей командой мира, хотя в чемпионатах мира не участвовала, а когда сыграла в 1950-м – провалилась: проиграла в группе США и не вышла в 1/4 финала.

Работая в ГАРФе, я нашел документы о поездке «Динамо» и состоянии футбола в Англии. Оказалось, футбола во время войны там и не было. Сотни игроков мобилизовали, они воевали на европейских и африканском фронтах. Первый послевоенный чемпионат Англии начался только осенью 1945-го. При этом многие футболисты продолжали оставаться в армии: их не успели демобилизовать. Но к матчам с «Динамо» кого-то вызвали.

Мы же в футбол играли всю войну. И ЦДКА, и «Динамо» оставались в Москве. Каждый год проводили по два чемпионата столицы и Кубок. В 1944-м разыграли Кубок СССР: «Зенит» выиграл у ЦДКА. В 1945-м провели и Кубок, и чемпионат. Так что были в форме.

«Динамо» сыграло 3:3 с «Челси», Бобров спас за несколько минут до конца. У «Арсенала» выиграли 4:3 в сплошном тумане. 2:2 – с «Рейнджерс». И только «Кардифф Сити», валлийских шахтеров, разгромили – 10:1. Фактически любителей. Перед матчем они подарили нам шахтерские лампочки. Без этих 10:1 было бы не 19:9, а 9:8.

Еще одна важная деталь: «Динамо» взяло из Ленинграда Бориса Орешкина и Евгения Архангельского, из ЦДКА – Всеволода Боброва. В 1945-м он дебютировал и забил 24 мяча в 21 матче и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Взятые напрокат футболисты забили более половины динамовских мячей.

Мне непонятно, почему у нас до сих пор эйфория, а турне вспоминают как подвиг. Естественно, я болел за наших и был сумасшедшим фанатом. Но мне важна правда. Не мифы, а правда.

– Какой была ваша первая работа в футболе?

– Я был очень активен еще школьником. Нашел ошибку в статистических выкладках Константина Есенина в «Советском спорте» (а его я считаю лучшим статистиком в истории советского футбола), послал письмо в редакцию, и через какое-то время пришел ответ от самого Есенина. Он написал, что пренебрег важным правилом для статистика: семь раз отмерь, один – отрежь. Принес извинения.

Я писал письма, недоумевал, почему у нас нет специальных газет и журналов о футболе, баскетболе, хоккее, легкой атлетике. Позже они появились. Отправил открытое письмо сборной СССР. В 1957-м мы впервые участвовали в отборочном этапе чемпионата мира – с Польшей и Финляндией. Обыграли поляков 3:0, а крайне слабых финнов – 2:1. Я был настолько возмущен, что написал письмо лично тренеру Гавриилу Качалину. Мне ответили, что его зачитали на собрании команды и сделали выводы. Ответную встречу в Хельсинки выиграли 10:0 – это был самый крупный счет отборов на чужом поле.

В 1959 году отец сокурсника, который работал в газете «Кутаисская правда», предложил: «Ну, напиши что-нибудь». Я побеседовал с игроком тбилисского «Динамо», участником первого финала Кубка СССР Шота Шавгулидзе. Интервью напечатали.

Вдохновляясь работой Константина Есенина, я подбил итоги чемпионата 1962 года и послал их в редакцию журнала «Спортивные игры». Пришел ответ: «Ваша статья принята и будет использована». Я обалдел! Воодушевился и написал еще. Соорудил обычную «шахматку». В ней были итоговые взаимоотношения команд с 1936-го по 1962-й. В числителе – победы, ничьи, поражения. В знаменателе – забитые и пропущенные мячи. Тогда таких не было. Меня засыпали письмами!

А в 1984-м вышел мой первый материал в газете «Лело» – интервью с Борисом Пайчадзе. В Грузии его считали спортсменом номер один. Позже выходили интервью с футболистами тбилисского «Динамо», чемпионами СССР-1964 – Метревели, Месхи, Датунашвили, Баркая, Котрикадзе. Газета небольшая, четыре полосы – мне давали одну.

С Качалиным, который сделал «Динамо» чемпионом, мы беседовали в его московской квартире. Договорились на час, но проговорили три или четыре. В ходе разговора читали друг другу стихи Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама. О футболе на какое-то время забыли.

Истории про Константина Есенина и его семью: отца видел однажды, мать (Зинаида Райх) умерла от 17 ножевых ранений, брата карательно лечили до эмиграции

– Вы назвали Константина Есенина лучшим статистиком в истории. Почему?

– Цифрами занимались тот же Перель, Ваньят, Фролов и некоторые другие, но я не могу их назвать статистиками в классическом понимании. Они публиковали голые цифры и факты в том виде, в каком они существовали. А статистики используют цифры как стройматериал – для постройки здания. Анализируют, ищут закономерности, забавные совпадения.

Есенин находил интересные ходы и рассказывал о цифрах хорошим языком, делал статистику популярной и доступной. Цифры же могут быть скучными, а он их оживлял, опоэтизировал, привлекал к ним интерес.

Есенин начал публиковаться в 1950-е, когда было мало исходного материала – архивы открылись позже. Но он все время что-то изобретал. В 1960-е создал клуб бомбардиров, забивших 100 голов. В разных городах у него были агенты, которые находили и высылали ему материалы. Я один из них – по тбилисскому «Динамо».

– Как вы познакомились?

– Когда замелькала фамилия Есенина, я подумал: а не сын ли Сергея Есенина? В 1950-е поэт был персоной нон-грата – его не публиковали вообще. Впервые небольшой сборник вышел только в 1961 году.

Спустя время Константин узнал, что есть такой Вартанян, который тоже занимается цифрами. В 1964-м я прилетел в Москву с намерением познакомиться. Нашел телефон и позвонил. Договорились встретиться у входа после матча ЦСКА – «Торпедо».

Есенин повез меня в Салтыковку на дачу отца. Представляете, что я чувствовал? Он показал протоколы матчей за 1954 год: Константин работал в отделе пропаганды Федерации футбола СССР и имел к ним доступ – взял на дом, чтобы обработать. Тогда я впервые их увидел – это была сказка, фантастика! Истек слюной. Но попросить переписать не решился.

Я пригласил его в Тбилиси. Он поблагодарил и сказал, что никогда не был в Грузии. В сентябре приехал от федерации инспектировать матч «Динамо» Тбилиси и «Шахтера» вместе с Андреем Петровичем Старостиным. Увиделись с ним на игре. А после матча руководители общества «Динамо» пригласили Есенина и Старостина на банкет. Меня тоже взяли. И хотя для гостей забронировали гостиницу, Пайчадзе пригласил к себе Старостина, а я к себе – Есенина. Он жил у меня дней пять.

3 октября был день рождения Сергея Есенина, а у меня уроки в школе. И я попросил Константина Сергеевича прийти в школу и рассказать об отце. Представляете, какое это событие для учеников? Сын Есенина! Было очень интересно, хоть Константин почти ничего об отце не знал – видел его однажды. В пять лет, когда поэт пришел говорить с женой, актрисой Зинаидой Райх. Они ругались на лестничной клетке, Сергей потрепал Константина по щеке – и ушел. Больше они не виделись.

– Каким Константин был человеком?

– Доброжелательным, чутким, тактичным, эрудированным. Интересно, что познакомились мы на футбольной почве, но большую часть времени говорили не о футболе. Я его расспрашивал о детях Есенина, о Всеволоде Мейерхольде, втором муже Райх. Они жили втроем: Константин называл его Мейером, хорошо о нем отзывался. Деталей их трагических историй не рассказывал – я только знал, что отчима арестовали, а мать зарезали, нанеся 17 ножевых ран.

Рассказывал про брата – Александра Есенина-Вольпина. Это легендарный человек, на грани гения. Математик, философ. Один из лидеров диссидентского движения, а власти считали его идиотом и дурачком: вся его жизнь в СССР проходила между больницей и тюрьмой.

В то время мы о нем ничего не знали, но Константин мне рассказывал, что Есенин-Вольпин писал стихи. Какие-то проникли в Штаты и передавались по радио. В 1957-м во время Фестиваля молодежи и студентов к нему пришли журналисты из США и принесли какой-то запечатанный пакетик. Только они удалились – звонок в дверь. Есенин-Вольпин тут же выбросил пакетик в камин, не распаковывая. Явились люди из органов: спросили, куда дел то, что ему принесли. Он честно сказал – бросил в огонь. Они возмутились, считая, что обязан был оставить пакетик и доложить им. Он ответил: «Я знаю два способа тушить пожар: вызывать пожарную команду или делать это самому. Предпочел второй вариант».

Позже, в 1972-м, от него наконец избавились, и он эмигрировал в США. Читал там лекции, но без особого успеха. В 90-е несколько раз приезжал в Россию. Умер в 92 года. Кому интересно, почитайте Наума Коржавина: он был с Есениным-Вольпиным в ссылке, кое-что о нем рассказал.

– Вы рассказывали, как Константин признался, что приписал 100-й гол спартаковцу Сергею Сальникову. Это не измена делу?

– У Сальникова было 99 голов, и Константин нашел матч, где случился автогол после борьбы с защитником. Есенин записал этот мяч на Сальникова, объясняя тем, что тот активно участвовал в эпизоде. Видео нет, фотографий нет – пойди докажи, как было на самом деле. Когда он рассказал об этом, у меня глаза стали квадратными: «Что значит «сделали гол»? Но я не вправе судить людей. Я его понимаю. А понять – это простить. Тем более он был моим кумиром. Он артист. И вообще статистики падки на юбилеи и круглые цифры.

Но я в этом смысле консерватор. Однажды отнял гол у любимого Стрельцова – стало не 100, а 99. Первый матч Стрельцов сыграл за «Торпедо» в 1954 году против харьковского «Авангарда». Выиграли 4:1, Эдуард вышел на замену. Тогда протоколы заполняли судьи, Стрельцову приписали гол – а забил не он, а Виталий Вацкевич. Я перерыл архивы – во всех газетах автором гола указан Стрельцов. И только в одной, автозаводской многотиражке, чей корреспондент присутствовал на матче, была фотография четвертого гола. На ней – Вацкевич. Тогда я был вынужден у Стрельцова гол отнять. А что делать? Сократ мне друг, но истина дороже.

Вартанян убежден в невиновности Стрельцова. Но точно ли объективности не мешает очарование игроком?

– Когда вы полюбили Эдуарда Стрельцова?

– Я не творил себе кумира. Он стал единственным. Лермонтов построил «Героя нашего времени», смешав хронологию, чтобы получше узнать Печорина. Сначала мы о нем слышим, потом видим, затем проникаем во внутренний мир. И так постигаем образ.

Сначала о Стрельцове я услышал. Перед началом сезона 1954 года прошел слух, что появился вундеркинд. Потом я его увидел. «Торпедо» приехало в Тбилиси, за день до игры была тренировка. У меня уроки, но какие там уроки – тренировка «Торпедо»! Побежал туда. Мрачный день, дождь, туман. Тренировались на запасном поле с деревянными трибунами, где я когда-то играл за юношей тбилисского «Динамо». И вот мяч улетел к трибуне, Стрельцов побежал за ним – и оказался в двух-трех метрах от меня. Ближе его уже никогда не увижу. Посмотрел на него – и обомлел. Высокий, статный, кровь с молоком. В каком-то эпизоде мяч отскочил к нему под острым углом – и он сразу пробил в дальний верхний. Это было так красиво! Трибуна зааплодировала!

Тот день и ощущения я противопоставляю другому эмоциональному дню. 1952 год. Нам внушали, что сборная СССР сильнейшая в мире. На Олимпиаде мы вышли на Югославию, кровного врага из-за отношений Тито и Сталина. Я сидел у радиоприемника: диктор рассказывал, что мы проиграли первый тайм 0:3, за 15 минут до конца уже 1:5 – и тут мы отыгрываем четыре мяча. В дополнительное время счет не изменился – переигровка. На следующий день бегу на стадион «Динамо» купить билет на матч чемпионата и узнаю от болельщиков, что сборная проиграла дополнительный матч – 1:3. В глазах потемнело. Июльский день, светило солнце – но когда я шел назад к метро, было впечатление, что вокруг сплошная мгла. Это состояние моей души.

И вот спустя два года я увидел Стрельцова – в мрачный дождливый день. Но когда уходил с тренировки, было ощущение, что разверзлись тучи, светило солнце, душа пела. Такая радость – в нашем футболе появился былинный богатырь. Я влюбился. Как и в жизни, случилась любовь с первого взгляда. Из-за Стрельцова я стал болеть за «Торпедо». И когда в 1958-м его посадили, я, 20-летний парень, навзрыд плакал.

Через пять лет его выпустили, еще через два года он появился на поле. Обрюзгший, с лысиной. И дважды стал лучшим футболистом года – в 1967-м и 1968-м. Вернулся в сборную. Важно понимать, что время его отсутствия совпало с бурной революцией мирового футбола: в течение нескольких лет «дубль вэ» сменила бразильская система 4-2-4, трансформированная через четыре года в 4-3-3.

Если бы Марадона и Пеле год не играли в футбол... Не то что не играли, а провели бы год в наших лагерях, на лесоповале, наверняка кончились бы как футболисты. А Стрельцов провел в этих лагерях пять лет. Получил радиацию. Когда случился Чернобыль, создавали видимость, что там все нормально, и повезли ветеранов. Врачи говорил ему ни в коем случае не ехать, чтобы не получить еще одну дозу. Но он сказал: «Как же я не поеду – люди ждут». В этом его суть. Он был добрым, отзывчивым человеком.

– Вы согласны, что он был слабым человеком?

– Видимо, да. Слава обрушилась на него в 16 лет. Приглашали выпить: чтобы не обвинили в зазнайстве, отказываться не мог. Когда выпивал, слетал с катушек.

– Вы изучали его уголовное дело. Какие факты вас смущают?

– Меня смутила вообще вся история. В цикле статей «Спорт-Экспресс Футбола», озаглавленной «Преступник или жертва?», я сделал вывод – месть [министра культура Екатерины] Фурцевой.

– Вы уверены, что конфликт с Фурцевой действительно был?

– В январе 1957-го шел прием в честь победы наших спортсменов на Олимпиаде-1956 в Мельбурне. Стрельцов танцевал с дочерью Фурцевой и после танца подвел ее к матери. Фурцева сказала: «Как вы хорошо смотритесь». Стрельцов был уже поддатый. Метревели рассказывал, что он ответил так: «Я свою [жену] Альку на эту ##### не поменяю». То есть фактически оскорбил.

Есть свидетели. Я опрашивал Качалина, Метревели, Татушина.

– Как вы расцениваете случай с Марианной Лебедевой?

– Как оказалось, она была девушкой. Все.

– Есть медицинские подтверждения?

– Медицинского нет. Это ближе к слуху.

Караханова (хозяин дачи, в которой все случилось – Спортс), служившего на Дальнем Востоке, вызвали в Москву. Девушки тоже появились в этой истории не просто так. На даче Стрельцов напился и ничего не помнил.

– То есть Караханова и Лебедеву специально наняли для подставы?

– Когда Борис Татушин (еще один обвиняемый, игрок «Спартака» – Спортс) повез мать Стрельцова к Лебедевой и ее матери, они плакали втроем. Она-то знала, что Стрельцов тут ни при чем. Лебедева потом написала: «Я его [Стрельцова] прощаю». Но девушка неопытная, сформулировала неправильно. Если прощаешь, значит, это имело место, а ты простила. Никто ей не подсказал написать, что этого не было.

Огоньков с одной из этих девиц имел дело в машине. Она тоже написала заявление, но потом от него отказалась.

– Вы допускаете, что это все-таки могло быть? Стрельцов никогда не был порядочным семьянином: выпивал, изменял. В компании пьяных молодых людей все что угодно могло произойти.

– Но ведь доказательства его вины нет – следствие велось предвзято, с грубыми нарушениями. Об этом писал адвокат Эдвард Максимовский в книге «Кто заказал Эдуарда Стрельцова?» У меня есть часть ксерокопий дела Стрельцова. Я вам покажу.

Я в очень хороших отношениях с сыном Стрельцова Игорем. И он рассказал, что перед смертью отец произнес: «Я ни в чем не виноват». Он бы не соврал близким перед смертью. Да, это мое умозаключение, но я в нем уверен.

– Вы пытались связаться с Марианной Лебедевой?

– Пытался. При Стрельцове в «Торпедо» играл Юрий Золотов, который потом был начальником команды. Когда я работал в «Футболе», к нам пришел Золотов. Мы заговорили о Марианне. Золотов рассказал, что на годовщине смерти Стрельцова, когда все разошлись, он остался у могилы и увидел в стороне женщину в черном. И узнал в ней Марианну.

– Он знал, как она выглядит?

– Да, знал.

– Откуда? Тем более спустя столько лет.

– Я не знаю. Но сказал, что узнал ее. А так как я этим вопросом живо интересовался, он предложил с ней встретиться, найти ее. Он примерно знал, где она живет. И так вышло, что на следующий день Золотов умер.

– После этого вы не пытались ее найти?

– Нет, он не оставил никаких зацепок.

– Мне казалось, что это могло стать одной из важных миссий вашей жизни.

– Да, могло. Но я для себя вопрос решил. На основании исследований, бесед с футболистами, Качалиным. Он мне сказал, что сразу побежал в райком партии: «Дайте ему сыграть на чемпионате мира, а потом судите». Секретарь райкома ответил: «Приказ пришел оттуда (намек на Кремль – Sports.ru). Я ничего не могу сделать». То есть источник травли понятен.

– Как вы воспринимаете признательные показания Стрельцова?

– Стрельцов ничего не помнил. Он вдрабадан пьяный. Было что-то или не было, он не знал.

– Вы допускаете, что могли бы смотреть на эту историю еще объективнее, если бы не любовь к Стрельцову?

– Безусловно. Как я ни стараюсь быть объективным в изложении этого дела, все равно выражаю свою позицию. Я не сфинкс – живой человек. Со своими страстями, темпераментом. Мне все время приходится себя обуздывать. И не всегда, может быть, получается. Человек слаб.

– Вы с ним так и не познакомились. Что испытали, узнав о смерти?

– Потемнело в глазах. Я, уже взрослый человек, рыдал. Уткнулся в подушку и плакал в голос.

Я ведь уже готовился к встрече. Подготовил перечень всех его матчей и забитых голов. Долго не решался, хотя знал, что он принимает всех очень доброжелательно. Но для меня он был где-то там, очень высоко. Я испытывал трепет, который не позволял к нему приближаться.

В 1970-е Вартанян не смог выписать France Football – и выучил польский. Читал на нем футбольные газеты, Марселя Пруста и инсайды из ООН

– В «Разговоре по пятницам» вы рассказывали, что приходили на почту выписывать France Football и L’Equipe. Они были в каталоге, но заказать их нельзя. Почему?

– Ответа на этот вопрос я не знаю. В начале 1970-х для серьезной работы нужны иностранные источники. Я учил французский в школе, поставил цель читать France Football. Это стимулировало бы меня совершенствовать язык.

На почте заполняю бланк – France Football есть в каталоге. Девушка на меня смотрит, затем достает списочек и говорит, что там журнала нет. «Как нет? В каталоге же есть». – «Мы ориентируемся на этот список». В нем были журналы на французском, но спортивных – ни одного.

Я понял, что все. Но как утолить голод? Решил выучить польский. Приобрел учебники, пластинки, книги. Язык дался легко: звуки такие же, как в грузинском и армянском. Когда общался с поляками, они даже не сразу могли определить, что я не поляк.

– Что вы выписывали на польском?

– Przegląd Sportowy («Спортивное обозрение») и Piłka nożna («Футбол»). Для жены покупал в киоске «Kobieta i Życie» («Женщина и жизнь»). Там были выкройки, всякие сплетни про актеров – например, с кем Марчелло Мастроянни проводит время. Еще – Dookoła świata, аналог нашего «Вокруг света».

Поляки единственные из соцстран сохранили многопартийность. Выписывал еженедельник демократической партии Tygodnik Demokratyczny. Это был период «Солидарности» и Леха Валенсы (лидер первого неподконтрольного государству профсоюза в Восточной Европе, в 1990-м стал президентом Польши – Sports): поляки писали все, что хотели. Клондайк.

В магазине «Дружба», который специализировался на литературе социалистических стран, покупал книги на польском. Поскольку очень любил русскую поэзию и русскую культуру в целом – конечно, мемуары второй жены Есенина Айседоры Дункан. Приобрел биографию Зигмунда Фрейда. «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста – купил на выставке польской книги в Тбилиси. Вообще-то книги там не продавали, но я говорил по-польски и, видимо, обворожил сотрудников.

Монографии любимых импрессионистов. Прочитал содержание «Голубой книги» – проекта NASA, который исследовал сообщения об НЛО. В Dookoła świata печатали отрывки из мемуаров вице-президента ассоциации журналистов при ООН Веслава Гурницкого «В стеклянном зверинце». Он там писал обо всем, что видел: Папе Римском, Хайле Селассие, выходках Хрущева. Я перевел книгу на русский, не мог держать в себе. Читал друзьям.

– Это не было опасно?

– Нет-нет, он все-таки наш союзник. Но книгу держал у себя.

Как-то увидел на чешском книгу о Модильяни, общавшегося с Ахматовой. Ну как я мог ее упустить? Пришлось учить чешский. Прочитал и был очень доволен.

– Сейчас помните польский?

– Уже 30 лет активно не говорю, но читаю. Без словаря. Отчеты о матчах советской сборной и клубов использую в «Летописи». Если знаешь русский и польский, автоматически понимаешь украинский. Чешским владею похуже.

– Польша – ваша единственная заграница. Что это была за поездка?

– Туристическая. Я работал в школе, на район дали путевки. Увидел домик Шопена, крупнейший лагерь смерти «Освенцим» и другие места. Меня всегда поражало, что Польша на протяжении десятков лет была разделена Россией, Пруссией, Австрией и воссоединилась только после Первой мировой войны, но сохранила язык, культуру, традиции.

Из стран Варшавского договора Польша была самой оппозиционной.

– Вы это почувствовали?

– Да, наш гид плохо скрывала враждебность. Я спросил: «Криштина, вы верите в Бога?» Она вдруг окрысилась, сжалась: «Запомните, я верю только в Ленина!» Примеров еще множество.

«Я выходил из душа и насвистывал «Танец саблями» Хачатуряна». Посмотрели в глаза и оба почувствовали – все…» Вартанян с женой неразлучны почти 60 лет

– Как вышло, что после Польши вы больше не были за границей?

– Очень напряженный график: школа, журналистика, абитуриенты. Ну, и семья, дети. А после развала Союза об этом не думал. В конце 80-х меня пригласили работать в еженедельник «Футбол» – это же чудо, что-то недостижимое! Жил работой. А в «Спорт-Экспрессе» мне позволили запустить «Летопись»: много времени проводил в архивах, библиотеках – преимущественно в отпуск.

– И все-таки: остается место, страна или город, где вы мечтаете побывать?

– Уже нет. Мой город – Москва. Я мечтал о нем ребенком. Москва страшно волновала и привлекала. Я представлял Красную площадь, мавзолей Ленина, Кремль. И в 1950 году оказался здесь. Открывал поэтапно, купался в этой атмосфере.

Сейчас впечатление, что живу в каком-то другом городе. Иной раз за несколько кварталов не услышишь русской речи. Не подумайте, что я националист или расист – мне омерзительны все эти вещи. Просто я не узнаю города. Это уже не та Москва, которую я полюбил. Чем больше живу, тем больше тоскую по родному Тбилиси. Тбили – «тепло». Мне не хватает его тепла.

– Почему в конце 80-х вы переехали в Москву?

– Стало понятно, что русские школы будут закрываться, что абитуриентов у меня не станет. И что русский язык и история никому не нужны. Я отработал 25 лет и получил пенсию за стаж – 40 процентов. Продолжал сотрудничать с московским изданием, участвовал в ежегодных справочниках, и меня приглашали на постоянную работу в Москву.

Как говорилось, еврейская жена – это способ передвижения. Моя жена – тоже способ передвижения. Мы переехали в Москву и сначала жили у ее мамы. Так что у меня получился брак по расчету, ха-ха.

– Как вы познакомились?

– 1966 год, июль. Приезжаю в Москву к двоюродной сестре, а у нее дочь возраста Иришки готовились к институту. Звонок по телефону, сестра поднимает трубку – Иришка звонит. И в этот момент мне пришла шальная, необъяснимая мысль: «Если Иришка – все будет хорошо». А что хорошо – не знал. Когда Иришка пришла, я выходил из душа и насвистывал «Танец саблями» Хачатуряна. Познакомились: протянули друг другу руки, посмотрели в глаза и оба почувствовали – все…

– Как вы делали предложение?

Вартанян: А я не делал предложение. Мы два года встречались, познакомились с родителями. В 1967-м я в очередной раз приехал на осенние каникулы, спросил: «Ну что, когда в ЗАГС пойдем?»

Ирина, жена Вартаняна: Был уже вечер, думали, успеем или не успеем. Где вообще ЗАГС-то? Тогда только открывались дворцы бракосочетания. Вспомнили, что есть один на проспекте Мира, спрашивали дорогу у прохожих и нашли. Подали заявление. Вопрос решился сам собой.

И свадьба так же: просто собрались дома родственники. Едем в ЗАГС, он шутит: «А когда разводиться-то будем?» А потом уже и свадьбу сыграли скромно: собрались дома только родственники. Не развелись до сих пор.

Вартанян: Мне было 30, ей – 20. Здесь запечатлен момент, когда она подписывает пакт о безоговорочной капитуляции.

Жена: Помните «Кавказскую пленницу»? Фата у всех одинаковая – короткая. И у меня здесь такая же. Платье – выпускное. Специально ничего не покупалось.

– В чем секрет вашей любви?

Вартанян: В самой любви и уважении. Конечно, как и в любой семье, всякое случалось. Но за всю жизнь мы ни одного плохого слова друг другу не сказали. Единственный спор – кто кого сильнее любит.

Жена: Бескорыстна любовь. Сколько есть – на то и живем. Главное, поддерживать друг друга и заботиться. Все остальное не столь важно.

Вартаняна вербовало КГБ для работы в Польше – из-за доноса в школе. Почему люди стучат?

– Из-за Польши у вас были проблемы с КГБ.

– Первый раз как-то обошлось. Приезжал польский эстрадный ансамбль, и мы с абитуриентом, который тоже выучил польский, пошли на концерт. Пообщались с музыкантами за кулисами: они пригласили в гостиницу, накрыли стол. На следующий день должны были выехать из Тбилиси, а я им пообещал бутылку коньяка. Утром захожу в номер – а они еще спят. Видимо, после пьянки. Бужу – вот коньяк. Конечно, все фиксировалось, все наши разговоры за столом. Я себя особо не сдерживал. Тут же пришли к директору школы, спрашивали, как меня можно охарактеризовать. Директор – у меня с ним были хорошие отношения – отвечал, что я любимец учеников. Как-то отстали.

А когда началась кампания Леха Валенсы, поляков прорвало. Они и так достаточно свободно себя вели, а тут пошла антисоветчина. Я прочитал программу из 21 пункта Валенсы и рассказал о ней в учительской. На меня настучал коллега. Стукачей всегда было достаточно. Как-то подхожу к школе, а во дворе встречает завуч по воспитательной части: «Не волнуйся, к тебе пришли из КГБ». У меня ноги стали ватными.

На полусогнутых иду в кабинет директора, где ждал человек в штатском (оказался полковником). Любезно поздоровался и сказал: «Нам известно, что вы хорошо знаете польский. И нам очень повезло: специалистов сейчас нет, а потребность знать, что там происходит, есть. Вы не могли бы помочь?» Как быть? Им же все известно. Отвечать, что не могу, глупо. Сказал, что они могут располагать моими знаниями как угодно.

На следующий день пришел в кабинет полковника. Думал, понадобится перевести какие-то тексты, взял словарь – делал вид, что знаю язык не настолько уж хорошо. Переводить не понадобилось. Полковник объяснил, какая помощь им нужна: «Вы будете вращаться в кругу людей, следить за настроениями. И сообщать нам, кто чем дышит». Я ответил, что толстовец. Что стараюсь следовать его учению. Я пацифист. И следую заповеди «Не убий». Что еще ребенком ненавидел фашизм и Гитлера, но если бы мне дали в руки автомат и сказали убить Гитлера – не смог бы выстрелить. Не то что человека убить – таракана раздавить не могу.

– Вы заранее готовили этот ответ?

– Думал всю ночь. Примерно понимал, что от меня хотят, поэтому был готов. Экстремальная ситуация помогла собраться.

Потом он спросил, не хотел бы я поработать в Польше – в школе при посольстве. Не называть конкретных людей, а сообщать о настроениях. Я ответил, что люблю семью и не хотел бы с ней разлучаться. Он сказал: «Так поезжайте с семьей». Я возразил: «Учитывая сложную обстановку в Польше, не хотел бы подвергать семью опасности. Собой пожертвовать готов, но не семьей».

Он еще меня помурыжил, но тут умер Андропов. И от меня отстали.

– Вы общались с коллегой, который на вас донес?

– Когда узнал, кто донес, старался не общаться. Такая у него работа, и он ее добросовестно выполнял.

– Благородно.

– А что я мог сделать, что изменить? Он уже встал на этот путь. Ну, пусть идет. Может, он что-то осознал. Может, и ему было плохо.

– Почему люди стучат?

– Много причин. При Сталине, например, доносили, чтобы выжить – могли ведь и на вас донести. Надо опередить. Второй момент: доносили, чтобы расширить жилплощадь. Третий: отношения не сложились – ради мести.

Мне трудно познать психологию этих людей. Мой главный постулат: живи так, чтобы не сделать никому зла. Мне делали подлости, были разные отношения с людьми, но не шло и речи, чтобы отвечать тем же. Желание иногда возникало, но всегда держал себя в руках. Гнев – ужасное чувство, один из страшных грехов. И у меня к таким людям в худшем случае чувство брезгливости. Зла я им не желаю. Но общения, разумеется, избегаю.

Вартанян не хотел рассказывать ученикам, что битва на Малой земле (в ней участвовал Брежнев) важнее Сталинградской. Его чуть не уволили

– Сколько лет вы работали в школе?

– 25. Преподавал русский язык, литературу, историю и обществоведение. И работал с удовольствием.

– В чем главное удовольствие?

– В общении. Когда пришел в школу, был всего на 5-6 лет старше учеников. Я был очень требовательным, при этом у меня сложились прекрасные отношения с детьми. Меня все время беспокоило, как бы не допустить необъективность при выставлении оценок. Старался говорить детям правду. Хотя предметы вел идеологические.

– Каково говорить правду?

– Тяжело. В учебниках много отсебятины в трактовке событий, искажения фактов, лжи. В учебнике истории было много цифр, которые озвучивали на съездах партии. Там рассказывалось, что стали, чугуна и так далее у нас добывали больше, чем Люксембург, Кипр, Мальта и еще кто-то вместе взятые. Объяснял ребятам, что можно еще десяток стран назвать, но не могу знать, много это или мало для потребностей такого большого государства. Поэтому и не заставлял детей заучивать абстрактные цифры.

Мне намного важнее, как они мыслят. В литературе не может быть истины. Дважды два – не всегда четыре. А в учебниках давались четкие характеристики и оценки – те, что требуются по идеологическим скрепам. Того же Базарова я терпеть не мог – из-за эпатажа, циничного отношения к женщине, к Рафаэлю, по его мнению, гроша ломаного не стоящего. А его нужно было хвалить, навязывали тему «Почему я люблю Базарова». А если они его не любят? Мы анатомировали героев. Я предлагал ребятам выработать свое отношение, пусть и не совпадающее с учебником. Мы дискутировали. Ты можешь сказать, нравится или не нравится, но обязательно обоснуй. Ученик должен мыслить самостоятельно и делать выводы.

Мой подход не одобрялся дирекцией, но я старался так работать. И просил, чтобы проверяющих на урок не приглашали. А на экзаменах уже сами решайте, хорошо ли готовы дети. Если плохо – не давайте мне уроков. Но ребята сдавали экзамены только на пять и четыре.

– У вас были проблемы из-за методов преподавания?

– В литературе – нет. В истории проблемы возникали. Например, всех обязали читать книгу Брежнева «Малая земля» – учителя должны отчитываться. Хронологически это примерно входило в главу про Сталинградскую битву. И я должен был рассказывать о Малой земле с посылом, что не в Сталинграде решалась судьба войны, а именно на Малой земле. Это, конечно, дикость. Я не мог такого говорить детям, потому что коренной перелом наступил после разгрома немцев под Сталинградом.

И вот на урок заходит проверяющий вместе с завучем. Ученица рассказывала про Сталинградскую битву, хорошо отвечала, я ей поставил «отлично». И тут проверяющий говорит: «Подождите. О Малой земле вы ничего не сказали». Задает ей вопрос – она не отвечает. Проверяющий говорит: «Вы не должны ей ставить хорошую оценку». – «У нас коллективно оценки не ставятся. Я педагог – и я отвечаю за оценку». – «Но она же не знает про Малую землю». – «Это моя вина. Я не рассказал о Малой Земле, а сами они, видимо, не читали. Поэтому требовать не могу».

После урока был крупный разговор. Проверяющий говорит: «Вам повезло, что на уроке был я. Оказался бы кто-то другой, вас могли выгнать. Фактически вы совершили преступление, не дав детям нужную информацию». Я спросил: «Скажите честно: вы правда верите, что судьба войны решалась на Малой земле?» – «Я не хочу дискутировать. Так положено». – «Если я не достоин звания педагога, так и напишите. Но врать детям я не буду. Вы же знаете, что это неправда».

– Дети в те годы были другими?

– Не могу судить, потому что не работаю в школе с конца 80-х. Но предполагаю, что другие. Время другое, аура другая. Не было интернета. Дети, конечно, смотрели телевизор, но еще много читали и ходили на секции. Я преподавал в рабочем районе, там были чистые, не избалованные дети. В Москве увидел других: развитых, но с закидонами.

Как-то в коридоре плакала девочка. Спрашиваю: «Что случилось?» При ней мальчики ругались матом. В Грузии мальчики не позволяли себе материться при девочках. А уже в 90-е мимо дома проходили пятиклассницы: стоял такой мат, что стыдно. Я этих оборотов вообще не знал.

– Советское образование часто называют лучшим в мире. Как вы к этому относитесь?

– Про мир сказать не могу. Но известно, что о нашей системе образования за рубежом высказывались очень высоко. В точных науках все было здорово и четко. Мои же предметы заидеологизированы: в программу не входили Бунин, Куприн, Ахматова, Андреев и многие другие – цвет нашей литературы. Я о них рассказывал на внеклассном чтении, пытался расширять горизонты.

– Сейчас учебники истории снова переписывают исходя из политического контекста. Что думаете?

– Мне настолько противно, что не хочу в это вникать. Все это мы уже проходили. Долгое время трактовали историю по краткому курсу, изданному в 1939 году. Его редактировал лично Сталин. После смерти Сталина разоблачили, обвинили во многих смертных грехах. Хрущева обозвали волюнтаристом. Время правления Брежнева – застоем. Горбачева обвинили в развале СССР. Все течет, все меняется.

– Вам скажут: а что плохого, чтобы не знать полной правды? Хуже детям не станет.

– Мне это сложно комментировать. Для меня главное – истина. Ей надо служить. Нас водили по истории с завязанными глазами. И мы превращались в слепцов, ходили с поводырем. А разбираться надо самим. Для этого нужно знать правду.

Или людям хочется быть слепцами?

Бывший кагэбэшник из Киева прислал документы про футбол во время войны – так Вартанян разоблачил Матч смерти

– Вам 86 лет, вы до сих пор работаете. Это топливо?

– Духовное. С момента, как переехал в Москву в конце 80-х, у меня нет отпуска. То есть он есть, но отпуск я проводил в архивах и библиотеках. Воскресенья у меня тоже нет. Работаю постоянно – часов по семь-восемь.

– Как долго готовите один текст?

– Ориентируюсь на собранные в своем архиве документы и мемуары по конкретному периоду. Сейчас мне в компьютер загрузили годовые комплекты нескольких газет: «Правду», «Известия», «Смену», спортивную украинскую. Дома много документов, мемуарной литературы. Комплекты «Футбола-Хоккея» с 1960 года, «Советского спорта» – с 1930-х. И много чего еще.

Например, «Летопись» 1984 года состояла из 17 частей – раньше обходился 11-12. Но формат уменьшили, и если одна часть занимала 30 тысяч знаков, то теперь около 23. Использую лишь 60-70% из того, что собрал.

В месяц сдаю три части – дальше нужна неделя отдыха. Но отдыха условного, потому что в эти свободные семь дней ищу и подбираю материал для следующего текста. Раньше, до болезни, писал каждую неделю.

– Вам помогают находить информацию энтузиасты?

– Однажды получил подарок судьбы. Генерал КГБ Владимир Ильич Пристайко из Киева читал мои материалы про футбол в годы войны. Когда в Киеве открыли архивы спецслужб, он откопал там настоящий клад: протоколы допросов, газеты на русском, украинском и немецком, тексты, фотографии, все детали. Передал мне документы его товарищ, московский кагэбист. Я был вне себя от счастья.

Это помогло развеять миф о так называемом Матче смерти. Тогда киевские футболисты (не только динамовцы) обыграли немцев – и якобы из-за победы некоторых из них расстреляли. Я выяснил, что расстрелы не связаны с футболом. Когда наши войска подходили к Киеву, немцы бесчинствовали на фоне сопротивления партизанов, арестовывали всех подряд. И среди арестованных оказались несколько футболистов. Их выстроили в несколько линеек – каждого третьего расстреляли. Футболисты Кузьменко, Клименко и Трусевич оказались в их числе. Коротких расстреляли, хотя он в матчах не участвовал – как выяснилось, за службу в КГБ.

К тому же был не один матч, а семь: четыре – с немцами, три – с венграми. Внешне матчи были дружелюбными: судили немцы, есть фотографии, где наши обнимаются с немецкими игроками. Один из киевлян Павел Комаров ушел с немцами – его следы затерялись где-то в Канаде. Анатолий Кузнецов, автор «Бабьего яра» (опубликовал в 1966-м в журнале «Юность»), касался Матча смерти и освещал его не так, как в советских СМИ. То есть отголоски правды появлялись еще в 1960-е.

После выхода материала мне звонила дочь футболиста Ивана Кузьменко – Валерия, теннисистка, чемпионка СССР 1930-х годов. Возмущалась, что я разрушил красивую легенду.

– Вы видите в своей работе особую миссию?

– Какая миссия, да что вы. Абсолютно нет. Понимаете, мне это очень интересно. А когда интересно мне, хочется поделиться с людьми. Может, будет интересно кому-то еще.

– Некоторые мои знакомые 25-40 лет уже ушли из спортивной журналистики, потому что им наскучило. Как вы столько лет сохраняете интерес?

– Мы с Ирой 58 лет знакомы, 56 лет живем вместе. Я сохранил к ней чувства. Продолжаю любить. С молодых лет полюбил футбол, литературу, историю – и уже не разлюблю. Это мои плоть и кровь. Я однолюб. Если полюбил – навсегда. Я такой родился и не стараюсь себя переделывать.

«Бог – это синоним совести». Почему Вартанян не боится смерти

– Вы сначала не согласились на интервью, объяснив, что на здоровье очень серьезно повлиял ковид.

– Я умирал. На меня уже махнули рукой. Стабильно тяжелое положение, легкие не работали, дышал на аппарате ИВЛ. Как-то выкарабкался, но сейчас тяжело ходить. Ударило и по мозгам, к сожалению. В 83 года каждый день проходил по пять километров, бегал по магазинам – в общем, приносил какую-то пользу семье. И вроде голова работала.

– Вы не выходите из дома?

– Выхожу, но недалеко. Пройдусь до газетного киоска. Одышка появилась – а не было. Это психологически давит. Потому что еще недавно бегал за автобусом. Сейчас езжу в историческую библиотеку на такси: снимаю ксерокопии, просматриваю материалы.

– Вы говорили, что спокойно относитесь к смерти. Из-за влияния Толстого.

– Толстой написал статью о смерти и жизни, где логически доказывает, что душа вечна. Хотя это, конечно, недоказуемо. Я долго находился под его влиянием, старался следовать его взглядам на жизнь. Он проповедовал учение Христа. Церковь же отлучила Толстого. Вроде как официально нет, но даже сейчас они в ярости, когда слышат его имя.

Повлиял не только Толстой, но и индуистская литература, которую он рекомендовал.

– Как именно?

– В индуистской литературе я узнал о карме: что люди умирают и рождаются с грузом нажитого. Бумеранг – хорошее вернется в этой или следующей жизни. Как и жизненные грехи. Каждая жизнь дается, чтобы, осмыслив все предыдущее, сделать нравственный, духовный шаг вперед. И приблизиться к совершенству. Душа бессмертна.

– Вы верите в Бога?

– В «Берегись автомобиля» есть фраза: «В Бога верят все. Одни верят, что он есть. Другие – что его нет. И то и другое недоказуемо». Верю ли я? Мудрецы отвечают: «Верить не обязательно – мы знаем». Я таким знанием не обладаю. А верить хочется во всезнающего, всемогущего и справедливого Бога.

Бог внутри нас. Как и дьявол-искуситель. Каждый решает сам, кому служить. Для меня Бог – синоним совести. Совесть – граница между допустимым и недопустимым. Граница – заповеди Христа.

Наверное, когда подходишь к этой возрастной грани, хочется верить, что Бог есть. Что душа действительно бессмертна и ты не уходишь в небытие.

– Какой совет вы бы дали 20-летним?

– Жить по совести. К сожалению, это слово перешло в разряд архаизмов. Оно не в активном словарном запасе русского языка, а где-то на задворках. Практически не встречаю это слово в современной литературе – к нему редко апеллируют. Как будто исчезла потребность. Наверное, это не только в России, но и в мире. Слово появляется, чтобы дать определение какому-то предмету или явлению. Исчезло явление – исчезает и слово.

Если бы люди жили по совести, не было бы всего, чему мы сейчас свидетели. На разных уровнях и в разных сферах. Человек убивает человека, чтобы овладеть богатством, из-за женщины – да мало ли из-за чего.

Но никто не дает права человеку распоряжаться чужой жизнью.

«Совершенствоваться в добре и любви». В чем смысл жизни

– Вы говорили, что неуютно чувствуете себя в XXI веке, не очень уютно в XX-м, поэтому любите возвращаться в XIX-й. Почему?

– Во времена до революции. Потому что революция коренным образом изменила жизнь России. Принесла насилие, пострадало много невинных людей. А я человек мирный и насилие не приемлю. В XXI веке его становится все больше.

Я действительно живу в основном в прошлом. Где-то с девяти и до часа-двух ночи ухожу в свой мир. Мир книг. Он меня поддерживает. «Войну и мир» Толстого я читал более 20 раз. Перечитывал, когда работал в школе, и читаю до сих пор. Так и с другими его произведениями – «Анной Карениной», «Воскресением». Это настолько глубоко, настолько широко, что охватить невозможно – каждый раз открываю что-то новое. На мой взгляд, ничего выше Золотого века русской литературы по духовности, содержанию и мастерству не было. Изучал и читал зарубежную литературу, но понимаете… Сюда входит (показывает на голову – Sports), но душу не трогает. А русская литература во мне – и я в ней.

Многие ругают Горбачева, но я его уважаю хотя бы за то, что он открыл шлюзы и вернул нам золотой фонд Серебряного века: «Реквием» Анны Ахматовой, Цветаеву, Мандельштама, «Доктора Живаго» Пастернака, Гумилева, Ходасевича… Булгакова в полном объеме – «Мастера и Маргариту» напечатали без купюр. «Собачье сердце». Тамиздат и самиздат стал доступным. «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом» и так далее. Это важно независимо от того, как вы относитесь к Солженицыну.

– В чем для вас патриотизм?

– Толстой это слово не воспринимал. Патриот любит страну. Для него любовь – чувство общечеловеческое. Если любишь только свою страну, значит, в какой-то степени недооцениваешь другие. Любить близкого человека – значит противопоставлять его другим. А любовь одна – от Бога. Люди должны любить друг друга независимо ни от чего.

Но я считаю себя патриотом. Для меня патриотизм – это когда народ верит и уважает свою власть, потому что она о нем заботится.

– Вы счастливый человек?

– Безусловно. Мне повезло и в личной жизни, что превыше всего, и в общественной. Особенно в школе. Раньше я мечтал стать журналистом. А когда стал работать в газетах и журналах, все чаще и теплее вспоминал школьные годы, взаимоотношения с учениками. Как мы смотрели друг другу глаза в глаза, понимали друг друга.

Мне было очень хорошо с ними. После уроков мы были товарищами. Я вел футбольную и волейбольную секции, ходили в походы. Счастье. Счастье – абстрактное понятие, каждый его по-своему воспринимает, но не все понимают, что это такое. Если конкретизируешь, это уже не счастье, а желание. Например, купить квартиру, машину. Счастье – нечто большее.

– Если бы вам пришлось выбирать между журналистикой и школой, что бы вы выбрали?

– Школу. Для меня лучший фильм – «Доживем до понедельника». У педагога, которого играет Тихонов, отношения с учениками такие, какие я себе представлял и к которым стремился. До сих пор, когда смотрю фильм, комок к горлу подступает и слезы на глазах. Ну, я уже старый и сентиментальный, не всегда могу себя сдерживать. Не считаю, что нужно сдерживать. Слезы не компрометируют мужчину.

– О чем вы мечтаете?

– Хочу, чтобы страна, которую я искренне люблю, была счастлива. Желаю народу благополучия и счастливой жизни. Гордости за то, что они граждане России, потому что Россия о них заботится. Это должна быть взаимная любовь. Взаимное уважение. И тогда власть и народ будут счастливы.

Вы знаете, по крови я армянин. Но так получилось, что по образу мысли, по языку – русский. Я изучал историю и культуру России – она мне близка. Я принадлежу к этому народу. Независимо от того, где я родился, где жил и какая кровь в моих жилах. Я русский по сути. И поэтому люблю Россию. Как, впрочем, и родину мою, Грузию.

И Армению. Когда слышу грустные народные мелодии, а в них – боль и скорбь армянского народа, подвергшегося гонениям. Слышу голос предков.

– В чем смысл жизни?

– Самый простой ответ: смысл жизни в том, чтобы жить. А как жить – вопрос другой. Я вам уже говорил: жить по совести. Совершенствоваться в добре и любви. Только от этого получаешь истинное удовлетворение.

Главное, чтобы была потребность и способность любить. Это – дар. Любить – это отдавать, а не брать. Любовь – бескорыстна. Должна быть такой по идее. И что важно: это явление, но не действие. Распространенное ныне словосочетание «заниматься любовью» меня коробит.

Подписывайтесь на телеграм-канал Кораблева

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри

«Мы похерили лучшую в мире систему вратарей». Ринат Дасаев – слава, женщины, депрессия

Фото: личный архив Акселя Вартаняна; РИА Новости/Владимир Иванов, Юрий Сомов, О. Игнатович, Игорь Зотин, Петшаковский, Сергей Субботин, Илья Питалев, А. Натрускин, Владимир Родионов; commons.wikimedia.org/Музей С. А. Есенина, Sports announcement authority; kinopoisk.ru; Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive; East News/JORMA PUUSA / LEHTIKUVA / AFP

Очень приятно удивлён, что он до сих пор жив. Здоровья и долгих лет!

У нас во дворе жил наркоман, на хмуром сидел. Он отжимал мобильники, сидел, сумочки у бабушек, сидел. Но одной зябкой зимой спас тонущую девочку на реке.

Потом передоз, и билет к святому Петру. Вот он - прожил жизнь полезно или нет? Смотря как посмотреть.

Человечище! Таких уже не так много, увы...

— Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!

2) где смотреть-то все свои добавленные закладки ?