Предновогодняя феерия на льду Екатеринбурга. Субъективные заметки о завершившемся чемпионате России

Ожидавшееся с таким нетерпением всеми любителями фигурного катания первенство России завершилось столь звонким и мажорным финальным аккордом, что его отзвуки, не сомневаюсь, долго будут звучать в сердцах всех тех, кто имел счастье лицезреть этот праздник на льду.

Но начну по порядку – с соревнований мужчин, которые открыли этот чемпионат. С сожалением можно констатировать, что из 18 участников по-настоящему интересных было меньше половины.

В очередной раз, увы, разочаровал Морис Квителашвили. Кажется, все дано этому фигуристу – приятная внешность, культура движений, чувство музыки, пластика, на редкость удачно поставлены и обе его программы, но недокруты, падения (я уже как-то потеряла всякую надежду увидеть в его исполнении чистые квады, которые он неизменно заявляет) напрочь смазывают впечатление от его катания.

Константин Меньшов, постоянно борющийся с травмами и упорно продирающийся сквозь тернии, которые подбрасывает ему спортивная судьба, несомненно, заслуживает уважения. Но, глядя на его катание, не могу отделаться от мысли, что мне скучно смотреть его программы, потому что в них нет каких-то запоминающихся находок, изюминок, из года в год они похожи по хореографии, и даже музыка для них подобрана, в принципе, в одном ключе. Не думаю, что от него можно ожидать прорыва.

Не складывается этот сезон у Сергея Воронова: будто бы тот запал, который отличал его с начала прошлого сезона, сошел на нет. Наверно, не случайно мне обе его нынешние программы долго «не давались» в восприятии. Но если короткую Сережа, хоть и не идеально, но все же вкатал, то от произвольной, поставленной Джеффри Баттлом, он, в конце концов, отказался и вернулся к прошлогодней. Однако ни одна из его программ на этом чемпионате у него не «прозвучала» в полную силу – Воронов выглядел бледной тенью самого себя «прошлогоднего разлива» и, как следствие, не попал на пьедестал, что для него (не хочу оказаться пророком, но, полагаю, что к этому неизбежно идет) равносильно закату его карьеры.

Хороший конек, проникновение в музыку отличают петербуржца Гордея Горшкова, в особенности его произвольная программа на музыку Сен-Санса «Умирающий лебедь» мне по душе (хотя ему и не удалось избежать падения с 3А), но отсутствие квадов сразу же ставит его в неравные условия с теми, кто этими прыжками владеет.

Приятное впечатление произвел на меня юный москвич Александр Самарин, в котором чувствуется хороший потенциал и способность бороться – он «вытащил» почти безнадежный 3А в короткой программе.

Не могу не отметить и столь же юного Дмитрия Алиева, в арсенале которого есть 4Т, и делает он его довольно уверенно. Для произвольной программы он выбрал мелодии мюзикла «Нотр-Дам», причем те из них, далеко не самые растиражированные, которые связаны с образом священника Клода Фролло, снедаемого страстью к прекрасной Эсмеральде: песня « Ta vas me détruire » - «Ты меня погубишь» является музыкальным фоном средней части его программы. Но как раз в этой части мне не хватило убедительности в художественном воплощении этого образа; видимо, Дима «не заморачивался» тем, о чем там поется в этой песне, а просто катался под нее, выполняя все заданные элементы.

Моя боль и печаль этого первенства – Адьян Питкеев, давняя моя симпатия. Не буду скрывать, что именно ему я больше всего желала победы, помня о его прекрасном выступлении на московском этапе Гран-при. И начал он свою задушевную короткую программу с отличного каскада 4-3, прекрасно был исполнен и 3Л, но 3А закончился падением. Правда, у Адьяна оставались еще шансы на пьедестал при удачном прокате произвольной программы.

Но он стал для Питкеева настоящей трагедией. Падение с 4Т было столь болезненным, что всю остальную часть программы, в которой были и «бабочки», и другие сорванные элементы, Адьян прокатал буквально «на автопилоте» и с трудом смог разогнуться после ее окончания. Сердце сжималось при взгляде на то, как он борется из всех сил с подступающими слезами, чтобы не показать своего отчаяния. Понятно, что этот сезон у него пошел насмарку, что особенно печально после столь многообещающего выступления на московском этапе Гран-при, и остается лишь пожелать Адьяну вплотную заняться своим здоровьем и полностью восстановиться к следующему сезону.

Михаил Коляда, ярко блеснув на том же московском этапе, доказал всем, что он отнюдь не является «калифом на час», а пришел – очень хочется в это верить! - всерьез и надолго. Уже в короткой программе он застолбил за собой место в лидирующей тройке, исполнив в самом ее начале каскад 4-3, причем буквально «вытащил» этот тройной после не совсем удачного приземления на кваде, а потом с блеском исполнил и 3А, и 3Л, и все остальные предписанные элементы.

Программа эта, с интереснейшей хореографией, переносит зрителя в атмосферу танцплощадки 30-х гг., и сам исполнитель настолько увлечен ею, что зрители не могут не откликнуться на этот порыв души. В контакте Миши с залом нет ни малейшей наигранности, поскольку он абсолютно органичен в каждом своем жесте.

Произвольная программа хоть и не на 100% удалась фигуристу (второй прыжок в обоих исполненных им каскадах оказался не тройным, а двойным), но все равно смотреть на него было одно удовольствие – настолько самозабвенно и с юмором катался Миша, и настолько тонко хореография отражала самую суть программы, что лично для меня его выступление стало настоящим откровением. И сколько же обаяния в этом симпатичном пареньке! Подкупает и то взаимопонимание, которое, судя по всему, царит в их отношениях с тренером Валентиной Чеботаревой.

Очень симпатизирую я и бронзовому призеру этих соревнований Александру Петрову. Я обратила на него внимание в прошлом году на турнире Finlandia Trophy, где он занял третье место вслед за Сергеем Вороновым и Адамом Риппоном. Уже тогда он привлек меня тем, что выполнял все элементы с максимальной отточенностью, не позволяя себе ни малейшей небрежности, а еще тем, что, будучи учеником Алексея Николаевича Мишина, совсем не выглядел «клоном» Плющенко, чем на протяжении всей своей карьеры грешил такой способный фигурист, как Артур Гачинский.

На этот раз Саша в обеих программах выступал очень ровно и при этом очень музыкально, демонстрируя и хорошее скольжение, и артистизм. Да, в его арсенале пока еще нет четверных прыжков, но мне кажется, что такой крупный специалист, как Мишин, не случайно не форсирует их освоение, памятуя печальный опыт Евгения Плющенко, который начал исполнять подобные прыжки с 14-летнего возраста, и все помнят, чем это закончилась в Сочи. Саше сейчас 16, и права ТАТ, у него еще есть время их освоить. Хотя, конечно, нам, болельщикам, хотелось бы, чтобы наши фигуристы как можно скорее смогли составлять реальную конкуренцию зарубежным звездам.

Мне могут возразить: а как же наш чемпион, Максим Ковтун? Если вспомнить ту эйфорию, которая охватилa, похоже, всех, имеющих хоть какое-то отношение к подготовке Ковтуна – его тренерский штаб, функционеров из ФФК во главе с ее председателем А.Г. Горшковым, неподдельную радость ТАТ, то можно было подумать, что празднуется триумф либо олимпийский (как это было в Сочи после победы Аделины Сотниковой), либо мировой. Но в реальности Максим одержал победу всего лишь на чемпионате России.

И опять меня могут упрекнуть: разве победа на первенстве страны – не большое достижение? Большое, более того – огромное, если конкуренция там такая же, как у наших девочек. Но, справедливости ради, стоит сказать, что общий уровень нашего мужского катания весьма далек от мировых рекордов. Ковтун победил с результатом 266,13 баллов. И как это выглядит по сравнению даже не с заоблачным мировым рекордом Ханью (330, 43), а с результатами тех, кто в финале Гран-при были за спиной Юзуру: Фернандеса – 292,95; Уно – 276,79; Чана – 271,14?

Да, результат Максима сравним с тем, что показал занявший там 5-е место китаец Боян Цзинь – 266, 42. Но, положа руку на сердце, если во всех компонентах, кроме прыжков, эти два фигуриста мне кажутся довольно близкими по своему уровню, то прыжки Бояна все-таки выглядят не в пример сложнее и увереннее, чем прыжки Максима. Ну а «девятки» Максима за компоненты вообще считаю «притянутыми за уши».Поэтому я не разделяю тот энтузиазм в отношении результата, показанного Ковтуном, который, казалось, готов был выплеснуться аж за экраны телевизоров.

Теперь, рискуя вызвать на себя огонь критики поклонников этого фигуриста, скажу несколько слов о своих ощущениях от прокатов Максима. Впечатление от короткой программы было смазано не только его падением с 3А: он катался, на мой взгляд, вымученно, не знал, куда девать руки, да и сама хореография программы мне не кажется удачной, как, впрочем, и костюм.

По поводу неприятия его произвольной программы я уже как-то писала, но многие стали убеждать меня в том, что подобная трактовка классической музыки имеет право на сущестование, что лишь некачественное исполнение программы мешает воспринять ее подобающим образом. И что же? На сей раз исполнение было близким к идеалу (без помарок все же не обошлось), но сказать, что я приняла эту программу, почувствовала ее, по-прежнему не могу.

Заигрывания Максима с залом отдавали, лично для меня, каким-то дешевым дурновкусием – эти его закатывания глаз, бросания рук, изгибания корпусом во все стороны – что они должны были означать? По льду же Максим, на мой взгляд, передвигается с изяществом танка, едущего по пересеченной местности.

Вполне допускаю, что другие люди могут иметь совершенно противоположное мнение об этом спортсмене, и никто не мешает им любить его всей душой, но я в очередной раз убедилась, что Ковтун – «не мой» фигурист, поэтому, как бы он ни выступал, его «ледовое творчество» не находит (возможно, пока) отклика в моей душе. При этом я все-таки желаю ему успехов на международных соревнованиях как представителю нашей страны, но болеть буду за других наших фигуристов – Питкеева (пусть он скорее поправится!), Коляду, Петрова.

Наименее интересными (увы, не в первый уже раз) оказались для меня соревнования танцоров. Столь щедро осыпаемая комплиментами на юниорском уровне пара Анна Яновская - Сергей Мозгов, перейдя на взрослый уровень, не «зацепила» меня буквально ничем, и особенно не понравился мне их короткий танец, завершавшийся какой-то скрюченной вращательной поддержкой.

Елена Ильиных и Руслан Жиганшин вновь не совершили чуда, которого многие так ждали: падение партнерши в первой части короткого танца сразу же сделало проблематичным их попадание на пьедестал. Они могли там оказаться только при наличии грубых ошибок у Александры Степановой и Ивана Букина. Задаваясь в очередной раз причиной неудач этого дуэта, не могу не отметить какую-то магическую «отрицательную энергию» этого танца: словно бы сам он, точно живое существо, сопротивляется исполнителям, отторгает их, не хочет им даваться.

«Фрида» получилась у Лены с Русланом значительно лучше, но, на мой взгляд, все-таки не стоила тех баллов, которые позволили им занять второе место в произвольном танце. Сам по себе он мне кажется очень интересным, в нем есть нерв, поступательное движение (с удовлетворением я отметила, что Лена и Руслан несколько видоизменили в лучшую сторону очень уж малоэстетичную вращательную поддержку), но он ни разу не был исполнен безупречно, так, чтобы у судей не осталось сомнений в том, что это – танец лидеров.

Боюсь, что это следствие не только чисто технической недоработки, но и отсутствие внутренней уверенности в притязаниях на лидерство у самих ребят. Создается ощущение, что они находятся в каком-то лабиринте, выход из которого пока не просматривается.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов в коротком танце, наоборот, выглядели очень хорошо: единственным недочетом стал небольшой рассинхрон в твиззлах. Их вальс, как мне кажется, выделялся из всех остальных тем, что в наибольшей степени отвечал идее короткого танца: вальс как танец-праздник души, как ликующая демонстрация единения мужского и женского начала. Он был и воздушным, и нежным, и изящным.

В произвольном же танце ребят «захлестнуло» на твиззлах: в первой серии ошиблась Вика, в последней – Никита. И все: для меня танец сразу же рассыпался, в нем исчезла связующая нить, и он стал выглядеть обычным, проходным танцем с уклоном в лирику. Не впечатлили меня и обе поддержки, в особенности та, где Вика изгибается каким-то немыслимым образом.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, с боем вырвавшие свою очередную победу, сделали максимум того, на что способны, в произвольном танце. Но все-таки ловлю себя на том, что и этот танец ни на мировом, ни даже на европейском уровне не вижу чемпионским. Хорошее скольжение, широкий ход, реберность – все это есть и это, несомненно, хорошо, но мне мешает излишняя актерская игра танцоров, которая вызывает досаду и затмевает порой сам танец. Ну а их короткий вальс в сочетании с маршем в очередной раз оставил чувство недоумения как нарезкой музыки, так и самой трактовкой темы.

Больше всех среди танцоров мне понравились, пожалуй, Александра Степанова и Иван Букин, хотя в коротком танце им тоже не удалось избежать расхождения в первой секции твиззлов. Зато в произвольном танце они были очень хороши, продемонстрировав и интересные поддержки, и отличные твиззлы, и оригинальные дорожки, подчеркнув при этом свои отличительные качества – тонкий лиризм, изящество и взаимопонимание партнеров. Было странно, что в произвольном танце их поставили ниже, чем Ильиных и Жиганшина.

В целом, оценивая уровень российских танцев, можно, к сожалению, с большой долей вероятности предсказать, что нашим танцорам пока не по силам будет реально вмешаться в борьбу за «золото» даже на европейском уровне, не говоря уж о мировом, хотя медалей как таковых, при хорошем исполнении, ожидать вполне возможно.

Очень захватывающими получились соревнования в парном катании. Практически не было совсем уж неинтересных дуэтов: большинство даже тех, кто не претендовал на попадание в первую шестерку, катались хорошо.

По-хорошему удивили дебютанты подобных соревнований, совсем недавно вставшие в пару - Софья Бирюкова и Андрей Филонов. Короткую программу они выполнили, что называется, «без сучка, без задоринки», а в произвольной хоть и не сумели избежать ошибок, но запомнились все же не ими, а красивой спиралью в виде параллельного «кораблика», интересными позами во вращении, рискованными спусками с поддержек.

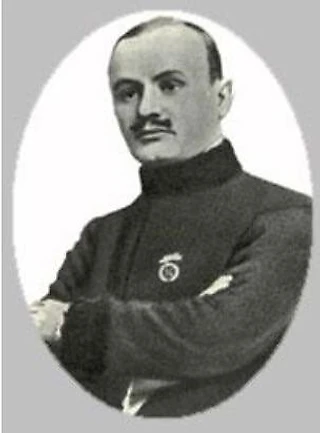

Самое приятное впечатление оставила у меня симпатичная молодая пара Алиса Ефимова - Александр Коровин (партнер внешне чем-то напомнил мне актера Владимира Коренева, сыгравшего роль Ихтиандра в нашумевшем когда-то фильме «Человек-амфибия»).

С удовольствием отметила я явный прогресс Веры Базаровой и Андрея Депутата. Конечно, прыжки Веры никогда не станут полетами, но на сей раз она справилась с ними так хорошо, как только могла. К выбросам же вообще не было никаких придирок, а все остальные элементы были исполнены ребятами на высочайшем уровне. При таком исполнении выигрышно смотрелась не только короткая программа на музыку шопеновского «Ноктюрна», но и произвольная на мелодии «Битлз» обрела, наконец, цельность и законченность.

Наталья Забияко и Александр Энберт также уверенно продолжают поступательное движение к новым вершинам. Партнеры удивительно подходят друг другу, гармония взаимоотношений в дуэте (то, что в парном катании я ценю превыше всего) позволяет им убедительно выглядеть в обеих программах, а их технический уровень, достигнутый после неполного года совместных тренировок, несмотря на мелкие шероховатости, не может не вызвать уважения.

Большие молодцы и Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым: от старта к старту их программы обретают плоть и кровь, видно, что сами они катают их с большим удовольствием, потому что поставлены они на конкретных исполнителей, с учетом именно их индивидуальности.

Снятие со старта Ксении Столбовой и Федора Климова было, конечно, большим огорчением для всех любителей фигурного катания, тем более что становится очень тревожно за их предстоящий старт в Братиславе на ЧЕ: сумеет ли Федор восстановиться, ведь пример Адьяна Питкеева в который раз подтверждает, что со спиной шутки плохи. Но накал борьбы за пьедестал в отсутствие Ксюши и Феди ничуть не ослабел.

Прекрасно выступали в оба дня соревнований Евгения Тарасова и Владимир Морозов! Помнится, этот дуэт довольно долго не мог освоить тройную подкрутку, а здесь они с блеском исполнили четверную! Мне очень нравятся обе их программы – и короткая, на музыку ирландского танца, и произвольная на музыку Шопена.

Они создают два совершенно разных настроения и демонстрируют умение исполнителей выглядеть органично в различных ипостасях. Женя и Володя – дуэт акварельный, у них многое в исполнении идет на полутонах, на едва уловимых флюидах, которые партнеры посылают друг другу, и это единение душ создает очень сильное впечатление.

Юко Кавагути и Александр Смирнов прекрасно выступили в короткой программе и не избежали ошибок в произвольной: падение Юко со второго двойного акселя в комбинации выглядело неожиданно и нелепо, с помаркой был исполнен и единственный четверной выброс. Безусловно, ошибки снизили впечатление от программы, которая давно уже признана шедевром и специалистами, и зрителями.

Однако те крохи, которые Юко и Саша выиграли у основных соперников, позволили им войти в сборную для поездки на ЧЕ, а это все-таки, как мне кажется, было основной их целью. Остается пожелать этим фигуристам, особенно партнерше, большей психологической уверенности в своих силах, большей настроенности на удачный прокат, и тогда им по плечу могут быть самые высокие задачи.

Возвращение Татьяны Волосожар и Максима Транькова ожидалось всеми болельщиками и с нетерпением, и с изрядной долей волнения: процесс восстановления Максима от травмы плеча оказался и долгим, и очень нелегким во всех отношениях. Их дебютное в этом сезоне выступление в Оберстдорфе было далеко от идеала, а этап Гран-при в Бордо был сорван из-за парижских терактов. Поэтому о том, в какой форме подойдут Таня и Максим к чемпионату России, можно было только гадать.

Короткая программа удалась им на славу! Необычный выбор музыки и соответствующая хореография нашли свое блестящее отражение в безошибочной двухминутке, где каждый элемент воспринимался практически как эталонный.

Произвольная программа мне понравилась меньше, возможно потому, что была выполнена неидеально (Таня упала с одного из выбросов), а может, и потому, что я к ней еще не привыкла, а у меня чаще всего бывает, что с первого раза мне программа не слишком нравится или не нравится вовсе. Потом, по мере вкатывания, вживания исполнителями в ткань программы, она обретает свои истинные очертания и начинает восприниматься совершенно иначе (или не восприниматься вовсе, как это произошло с программами Максима Ковтуна или Константина Меньшова).

В целом же можно констатировать, что в этом виде фигурного катания у нас есть не только пары, способные побороться за самые высокие места как на ЧЕ, так и на ЧМ, но и хороший резерв в виде молодых «честолюбивых дублеров», которые в недалеком будущем, возможно, сумеют сыграть «лучше нашего», если вспомнить слова известной песни:)).

Апогеем чемпионата, как это и планировалось заранее, безусловно, стали соревнования в женском одиночном разряде. На ум невольно приходила ассоциация с девятым валом, который возносил на гребень волны одних фигуристок и с головой накрывал других. Среди «накрытых волной», к сожалению, оказались три наши самые титулованные на сегодняшний день фигуристки – Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева и Юлия Липницкая.

Аделина, оставшаяся шестой, выглядела совсем неубедительно как в короткой, так и в произвольной программах. Видно было, что прыжки даются ей с трудом, и эмоциональность исполнения (в короткой она мне показалась несколько наигранной) не могла залатать технические прорехи.

Неузнаваемой предстала перед зрителями и «королева Елизавета» прошлого сезона. Куда девались ее высокие, уверенные прыжки, не говоря уж о ее элементе ультра-си - 3А? Возможно, сама Лиза сочла неудачной постановку своей короткой программы на музыку композитора Орфа «Кармина бурана» (мне она, по правде говоря, показалась с самого начала далекой от индивидуальности исполнительницы) и вернулась к своему прошлогоднему «Болеро», надеясь обрести в нем уверенность своего победного сезона. Но, к сожалению, этот расчет не оправдался: Лиза сорвала не только 3А, но и вообще осталась без каскада.

Столь же беспомощно, к сожалению, она выглядела и в произвольной программе, которая также, на мой взгляд, не выглядит постановочным шедевром. Как итог – 8-е место и «пролет» мимо сборной.

А вот Юлия Липницкая впервые за долгое время смогла порадовать своих многочисленных поклонников. Как шикарно выглядела она в короткой программе! Можно с уверенностью сказать, что ТАКОЙ Липницкой мы никогда еще не видели. В начале сезона у меня были большие сомнения относительно этой ее программы, поставленной Мариной Зуевой: мне казалось, что она совершенно чужда Юле, что она катает ее через силу, буквально «сквозь зубы», не чувствуя и не понимая ее.

И вот в Екатеринбурге на лед вышла совсем другая Липницкая: прелестная, неотразимая в своей расцветающей женственности, чувствующая эту свою силу и передающая ее зрителям. И как заиграли сразу ее руки, какими уверенными стали все ее прыжки, как вновь потрясающе выглядели ее вращения!

Она проживала эту программу каждой клеточкой своего тела, и не осталось ни одного музыкального нюанса, который она не передала бы своим катанием. Это было что-то невообразимое! Будто бы к нам вернулась прежняя Юля, способная затронуть самые глубокие струны души, но на более высоком, более зрелом уровне.

В произвольной программе чуда, к сожалению, не случилось, но это все-таки был не тот прошлогодний провал, когда у Юли не ладилось буквально ничего: в первой части программы она выглядела очень достойно, ну а потом пошли «бабочки» и ошибки, опустившие ее на 7-е место.

Мне было очень жаль, но главное, что я увидела – это то, что Юлечка явно на правильном пути, она выходит из кризиса, преодолевает себя, она уже почувствовала, что может кататься с не меньшими, чем прежде, эмоциями, и техника начинает ей подчиняться. Теперь главное для нее – успокоиться, полностью прийти в себя и продолжать делать свое дело, в котором однажды она опять – не сомневаюсь в этом! – окажется самой лучшей.

Как же много было на этом первенстве девочек, которые в других странах могли бы запросто ходить в чемпионках, а у нас, к большому сожалению, не могут пробиться в сборную! Уже открывающая соревнования в короткой программе Диана Первушкина показала и прекрасные сложные прыжки, и интересную хореографию, очень удачно подчеркнутую движениями рук. В произвольной программе она была не столь убедительна, но при этом отнюдь не «развалилась», продолжая бороться.

Трудно было не влюбиться в милую и непосредственную Алису Федичкину, излучающую на льду неподдельную радость от того, что играет музыка, что под нее она может выразить себя в движении, что это находит отклик у зрителей.

Очень я была рада возвращению на высокий уровень Серафимы Саханович. В короткой программе судьи ее, на мой взгляд, недооценили, но после произвольной ей удалось подняться вверх в турнирной таблице. В Симе чувствуется сильный внутренний стержень (чувствовался, даже тогда, когда она была маленькой) и свое видение фигурного катания, что отражается и в ее исполнении.

Полина Цурская выглядела хоть и не столь безупречно, как в финале Гран-при, который она выиграла «в одну калитку», была все же очень хороша (в особенности мне нравится ее произвольная программа на музыку из мюзикла «Шахматы»), но для меня ее катание еще совершенно детское, в нем пока нет филигранной работы конька и законченности, свойственной женскому катанию. Все это у нее еще впереди.

Совершенно феноменально выступила в оба дня Мария Сотскова! Было удивительно, что ее с безошибочной короткой программой поставили ниже вдоволь наошибавшихся Леоновой и Сотниковой. А в произвольной программе на музыку Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» Машенька каталась так проникновенно, показав, наряду с высокими амплитудными прыжками, такую культуру движения, такую почти балетную пластику и законченность каждого жеста, что у меня просто перехватывало дыхание. С таким исполнением она была бы достойна не только европейского, но и мирового пьедестала!

Алена Леонова давно уже, к сожалению, перестала прогрессировать, и ее программы, самым сложным элементом в которых является каскад из двух 3Т, даже при интересной постановке и безошибочном исполнении, смотрятся довольно архаично, ну а при тех ошибках, которые она склонна допускать и без которых не обошлась и на сей раз, и вовсе не делают погоды на соревнованиях подобного уровня.

Обаятельная Мария Артемьева, несомненно, способна затронуть эстетическое чувство зрителей своей зрелой женственностью, пластикой, музыкальностью, но можно подумать, что падения она включает в свои программы неотъемлемым элементом.

Как же я была рада за Аню Погорилую! Наконец-то она выступила на уровне, достойном ее таланта! И в короткой, и в произвольной программах она каталась безупречно, очень музыкально, продемонстрировав свою необычную, завораживающую пластику и не позволив никому ни на секунду усомниться в своем полном праве на пьедестал. И, видимо, так велико было потрясение обеих – тренера и ее ученицы, - что, пожалуй, впервые можно было наблюдать объятия двух Анн – Царевой и Погорилой.

Лена Радионова вновь показала себя бойцом, каких мало, с честью выйдя из трудных положений, когда не ладился первый каскад: она словно бы говорила всем, что каскады она сумеет «соорудить» в любой ситуации и никогда не останется без элемента. Повзрослевшая Леночка очень эмоционально проживает на льду обе свои программы, и при этом ей удается избежать излишней аффектации. Наблюдать за ней, как всегда – одно удовольствие!

Звание чемпионки России по праву завоевала Евгения Медведева. В ее катании вообще нет слабых мест – ни с точки зрения техники, ни с точки зрения художественного воплощения непростой музыки. При этом ей удается совсем не выглядеть на льду бездушным роботом, для которого ошибки попросту не запрограммированы: Женя в оба дня соревнований показала по-настоящему лиричное, одухотворенное, в лучшем смысле слова пронзительное катание. И минуты своего триумфа она проживала с неподдельной радостью своих 16 лет, что, несомненно, добавляет ей зрительских симпатий.

Выступление Жени стало прекрасным восклицательным знаком, завершившим чемпионат России. А с той эстетической радостью, которую подарили всем нам наши великолепные девочки, вряд ли может сравниться впечатление от любого самого крупного международного турнира, включая чемпионат мира.

Поздравляя наших любимых фигуристов с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелаем им новых красивых побед на главных стартах 2016 года!

Теперь по поводу "трех ведер помоев". Не понимаю, почему критические замечания по поводу своих кумиров надо непременно воспринимать как "помои". Да, критиковала я Максима нелицеприятно, но за рамки, по-моему, нигде не вышла. К тому же я объяснила, что именно меня в его катании не устраивает. И никого не призывала разделять мое мнение, а лишь высказала свое, на что имею полное право.

Представить страшно, что думают наши соперники по всему миру, узнав, что в женском одиночном, на чемпионат не отобрались обе олимпийские чемпионки и чемпионка мира! Пусть Европа трепещет)

Хотел бы особо отметить свою печаль по поводу нелепого падения Лены Ильиных. Очень жаль, что мы не увидим "Фриду" на мировой ледовой сцене, так-сказать. И жаль, что это произведение не увидит старушка Европа. Уважаемая мною журналистка из газеты СЭ, озаглавила свою статью: "Почему не зазвучала Фрида".

Не претендую на право оспаривать такого специалиста, но на своё же мнение имею право, как все мы. Так, вот, для меня программа не просто прозвучала, она прогремела. Это было ярчайшее пятно на полотне танцевальной программы чемпионата. Прокат держал от начала и до финального аккорда. ИЖ были неудержимы и восхитительны. Сейчас, когда чемпионат позади и эмоции улеглись, именно "Фрида" вспоминается первой, при упоминании этого выдающегося чемпионата. Для меня это главный критерий. Надеюсь, программа будет жить.

Всех поздравляю с Новым Годом и новыми соревнованиями в новом сезоне, который обещает быть жарким.))

Я вспомнила реальный случай, произошедший в детстве со знаменитым ученым, академиком Таммом. Он учился в музыкальной школе, какой-то очень знаменитой, и играл уже очень прилично, когда в один момент его мама вдруг обнаружила, что у ее сына... нет музыкального слуха! Ну вот вообще нет! Потрясенная, она начала его спрашивать: "А как же ты играл вот эту вещь, вот ту?" Оказывается, у него всегда была очень хорошая память и он просто, как сейчас говорят, "тупо" заучивал наизусть все, что было надо, в особенности ему было легко, если он видел, как кто-то играл - сразу же запоминал, на какие клавиши надо нажимать и сколько держать. К чести мамы, она сразу же забрала его из музыкальной школы. Я это к тому вспомнила, что Ковтун, конечно, может заучивать все, что ему показывают, и потом это исполнять, но у него нет органичности в движениях, это не идет, как у того же Коляды, из самой глубины натуры, поэтому все это - лично для меня, это я так вижу и никого не призываю разделять мое мнение! - все это и выглядит "ужимками и прыжками", и это относится отнюдь не к одной этой пресловутой программе - все, что делает на льду Максим, выглядит для меня абсолютно одинаково и неартистично. А четверные он хоть и прыгнул, но, согласитесь, неидеально.

В женском катании Лиза и Аделина у нее выступили ужасно - ну ладно, теоретически это можно так назвать. Но когда рядом восхищения ничуть не лучше выступившей Липницкой, ни про какую объективность тут даже заикаться нельзя.

Даже ТАТ все тоже самое по сути и сказала, про лишний вес разве что промолчала.

Пинков не заметил. Как сказал Лакерник, кто как катался, кто такие места и занял (на мой взгляд, конечно, без шаманов и на этом чемпионате не обошлось, но хотя бы на состав на ЧЕ у девочек это не повлияло и то хорошо уже). В короткой программе и Аделина, и Лиза были бледной тенью себя самих.

Мне нравятся обе программы Ковтуна, со сложной хореографией, необычными переходами - особенно в короткой. Смотреть катание Петрова скучно, а пересматривать не хочется, несмотря на отменную технику. Она слишком "правильная", и нет в ней фишек, от которых появляется послевкусие. Хороший мальчик - и пока это всё.

Гошков катался очень неплохо, но слишком по брауно-риппоновски. Кстати, интересней, чем и Браун, и Риппон. Его потолок - откатать без падения. Этот потолок можно пощупать.

В КП у Сотсковой что-то не так с компонентами - её даже на юниорском Гран-при не баловали. Но по любому она должна была стоять выше Леоновой.

Приятно было прочитать про моих любимых девочек. Особенно красиво - про Юленьку.

Улыбнулась Вашему упоминанию про "некоторых", которые пытались Вас убедить в достоинствах постановки для Максима. "Некоторые", как я понимаю, - это я. Никогда не отказываюсь от своих слов. И сейчас считаю, что творчество с мировыми шедеврами имеет право на жизнь. Уверена (прости меня, Бетховен!), что Великий композитор, мастер импровизаций, человек с юмором не обиделся бы на Максима. И сейчас считаю, что П. Чернышев поставил интересную программу, но... Но Максим не сумел актерски представить эту программу во всей прелести. Я даже подумала, что, может, Миша Коляда был бы намного убедительней в этой постановке.

Я тоже улыбнулась, когда увидела радость тренерского штаба победе Максима - почти как после победы Аделины в Сочи. Ну, что ж. Приходится радоваться и просто неплохому прокату нашего Чемпиона. Прыгнул же четверные!

Про танцы я лучше промолчу.....

,одного их самых адекватных и объективных авторов блогов, фанаткой-это прям кощунство) Для меня это как например,Геннадия Демченко назвать чьим-то "фанатом". Фанаты это немного другие люди. Это например авторы петиции против судейства танцев... Это всякие там Собачки,Юлиссы, и как там их еще зовут.

Мы(Ваши гости) читаем много блогов. Нам (читателям) есть с чем сравнивать. Есть другая манера подачи материала. Не буду обижать автора, это моя принципиальная позиция- не ругать автора в его блоге.

Блог- это творческая лаборатория автора. Для кого дом, а для кого работа. Человек ведь не просто пишет то, что видит, а сознательно раскрывается для читателей и осознаёт, что может подвергнуться атакам фанов, недовольных тем, что их любимца недохвалили или хуже того, пожурили за ошибки.

В одном блоге, например, практически после каждого представления спортсмена, автор пишет фразу "он очень талантливый фигурист"... вот такой подход мне не по душе. Понятно, что условно они все в меру талантливы. Априори, бездарь или лентяй не может пробиться на уровень ЧР. Ведь претендентов по всей стране десятки и сотни. Тех, кто занимается на катках и в спортшколах всей страны, с пяти-летнего возраста и вселяют мечты в своих родителей.

Но, простите, мне странно читать, что Питкеев и Коляда очень талантливые фигуристы, а потом видеть те-же самые слова об Артуре Дмитриеве. Он конечно тоже не "покататься пришёл" , но нельзя сравнивать потенциал Питкеева и Дмитриева. Жёсткие слова скажу, но в любом чемпионате должны быть статисты, для количества в протоколе соревнований. Для Дмитриева, при его стартапе, требования во сто крат выше. Он , можно сказать родился в коньках. При таком папе, он конечно не мог не выкатывать кандидатский минимум. Но словом ТАЛАНТ нельзя бросаться направо и налево. Как и словом ГЕНИЙ. Вот ТАТ не бросается. Она произнесла слово ГЕНИЙ пока на моей памяти в отношении второго фигуриста, после своего любимца и чемпиона всего на свете, Ягудина, но впрочем, я не про это пишу. Так, вот, быть хорошим фигуристом, это как быть хорошим хоккеистом в команде Сибирь или Автомобилист. Ведь у нас мастеров хоккея десятки в разных командах, но талантов ,звёзд, мало, как и должно быть и все их знают. И называть хорошего натренированного с яслей спортсмена, талантливым, когда его потолок борьба за 10-е места в ЧР и просмотр его программы вызывает скуку и математический набор минимума в техрегламенте, всё-равно, что говорить про Страдивари и столяра с завода музыкальных инструментов города N-ска, что оба они очень талантливые мастера.

Или художники. Ведь есть Ван Гог, а есть хорошие мастера кисти, которые могут так нарисовать копию картину "Подсолнухи", что не отличть без искуствоведа. Но мы смотрим те-же краски и те-же пейзажи вроде, а одни картины ничего не вызывают а другие висят в Лувре и не отпускают зрителя часами.

Как не крути, а элементы в ФК все давно придуманы и набор стандартен для большинства программ. Но одни вызывают у людей скуку, а другие катают так, что люди на стадионе плачут, а те, кто у экранов , находятся в состоянии восторга и потом ещё долго не могут забыть увиденное. Все ведь пашут на тренировках одинаково, но потом наступает момент истины и одни на льду выполняют работу, а другие летают, заставляя зрителей затаить дыхание, чтобы не спугнуть это невидимое глазу ощущение , что фигуриста водят по льду какие-то неземные силы. Вместе с музыкой, программой и даром спортсмена, все составляющие неведомым образом соединяясь и делают этот спорт схожим с искусством. Не всем это дано, превратить спрот и ремесло в искусство,а прокат в спектакль.

Приятный обзор, легко читается.

И в блог ваш я не "прибежала", а совершенно случайно и наугад "забрела", о чем очень быстро пожалела, поскольку столь оголтелую ненависть к гениальному фигуристу видела только в блоге вашего "соратника" мага Загайнова.